2022年12月25日

■ 情報法制研究11号に連載第5回の論文を書いた

5月発行の情報法制研究11号に連載論文「 個人情報保護から個人データ保護へ—民間部門と公的部門の規定統合に向けた検討」のシリーズ(5)を書いた。報告が遅くなったがここでも宣伝しておきたい。もう次の12号が出るので、しばらく後に11号はオープンアクセスになって会員でなくても閲覧できるようになるはず。

- 高木浩光, 個人情報保護から個人データ保護へ—民間部門と公的部門の規定統合に向けた検討(5), 情報法制学会「情報法制研究」第11号(2022年5月)

そういえばシリーズ(4)の報告もしていなかった。前回ここで報告したのは 、シリーズ(3)の時の2018年12月26日の日記「情報法制研究4号に連載第3回の論文を書いた(パーソナルデータ保護法制の行方 その3前編)」で、もう4年前のことになる。「パーソナルデータ……」 何もかもみな懐かしい。「パーソナルデータ」の語はもう使わないようになって久しいのだ。改めて読み返してみると、4年前の時点では、 次のシリーズ(4)では「V. 個人に関する情報と非個人情報性」を書く予定だった。さらに「VI. 匿名加工情報と自治体条例」も書くつもりで計画していたのであった。

- V. 個人に関する情報と非個人情報性(以下・次号)

- VI. 匿名加工情報と自治体条例

- VII〜(表題未定)(次々号以降予定)

2018年12月26日の日記「情報法制研究4号に連載第3回の論文を書いた(パーソナルデータ保護法制の行方 その3前編)」

これは、何を書くつもりだったのかというと、いわゆる「容易照合性」の「提供元基準」を元データとのデータセット照合で捉えることによって非個人情報化要件の判断指標が個人情報定義から導けるようになるということ*1と、平成27年改正の「匿名加工情報」は実際そうなっているという話*2、この2つをちゃんと論文化して、 それらのことを踏まえて自治体条例は改正されるべきであると注意喚起*3すべく、鳥取県の条例改正は悲惨なことになっている*4のでみんな真似しちゃダメだよと書く構想であった。

ところが、シリーズ(4)で「V. 個人に関する情報」の章を書き始めたら、書くべきことがいっぱい見つかって、それだけで1回分のページ数限界まで使い切ってしまい、残りは次号送りにしてしまった。実はこの間に何度か原稿を落としており、(1)は1号(2017.5)、(2)は2号(2017.11)、1回休んで、(3)は4号(2018.11)、ここで2回休んで*5、(4)は7号(2020.5)という掲載になっており、(4)の2020年5月というタイミングでは、「個人に関する情報」概念の理解が重要な鍵となっている時期で、令和2年改正の「個人関連情報」もこの解釈を前提にしているということを書いている。すなわち、「個人に関する情報」は、英語で言えば「any information relating to an individual」のことであり、「ある(一人の)個人に関する情報」を指していることが重要なのであった。 学説と下級審裁判例にはこれと矛盾するものがあって*6、そのことが個人情報定義の理解を混乱させてきたのだということを指摘した。当時、この見解がだいぶ浸透したようで、ガイドライン通則編の「個人に関する情報とは……」の説明文が、「……に限られず、ある個人の身体、財産、職種……」との文に改善*7され、また、裁判例においても「ある個人」と解釈するのを前提とした判決*8が出始めている。

そうこうしているうちに、公民一元化の動き(後の令和3年改正)が始まり、「容易に照合」と「照合」の違いは結局何なのかという本シリーズの結論が求められる時期となってしまった。令和3年改正法案が出る前に出したかったが、ここでまたもや原稿を落とし、何としても10号(2021.11)に載せたかったが身内の不幸も重なって断念。結局、11号(2022.5) に掲載ということになった。

実は、この原稿を落とし続けた2021年は、1980年前後の海外文献の調査が急速に進み始めた時期でもあった。それまでは、昭和63年法の処理情報概念の意義を明らかにすることによって現行法の法目的を推定するというアプローチをとっていたが、もはや、海外文献から直接的に法目的を説明できるようになっていた。それを早く書きたくて気もそぞろだったが、その前に、残してきた論点をシリーズ(5)に出し切らないといけないので、新しい発見は次の(6)に書くことにして、(5)を必死になって片付けた。

そんなわけで、シリーズ(5)の構成(第VI章)はこうなっている。

-

……

- IV. 個人情報ファイル概念と容易照合性(第4号)

- V. 個人に関する情報とは何か(第7号)

- VI. 個人を識別することができるとは何か(本号)

- 1. 本章の概要

- 2. 個人情報の空間的範囲と条件的範囲

- 3. 保護法における「個人を識別することができる」の意義

- (1) 昭和63年法の「処理情報」概念

- (2) 外国法との対比

- (3) 現行法への示唆

- 4. 公民一元化での定義の統一

- (1) 「個人情報」定義の統一

- (2) 「匿名加工情報」への統一

- 5. 小括

- VII. 個人データ保護の法目的(第12号予定)

以下、この内容を要点だけ紹介しておく。

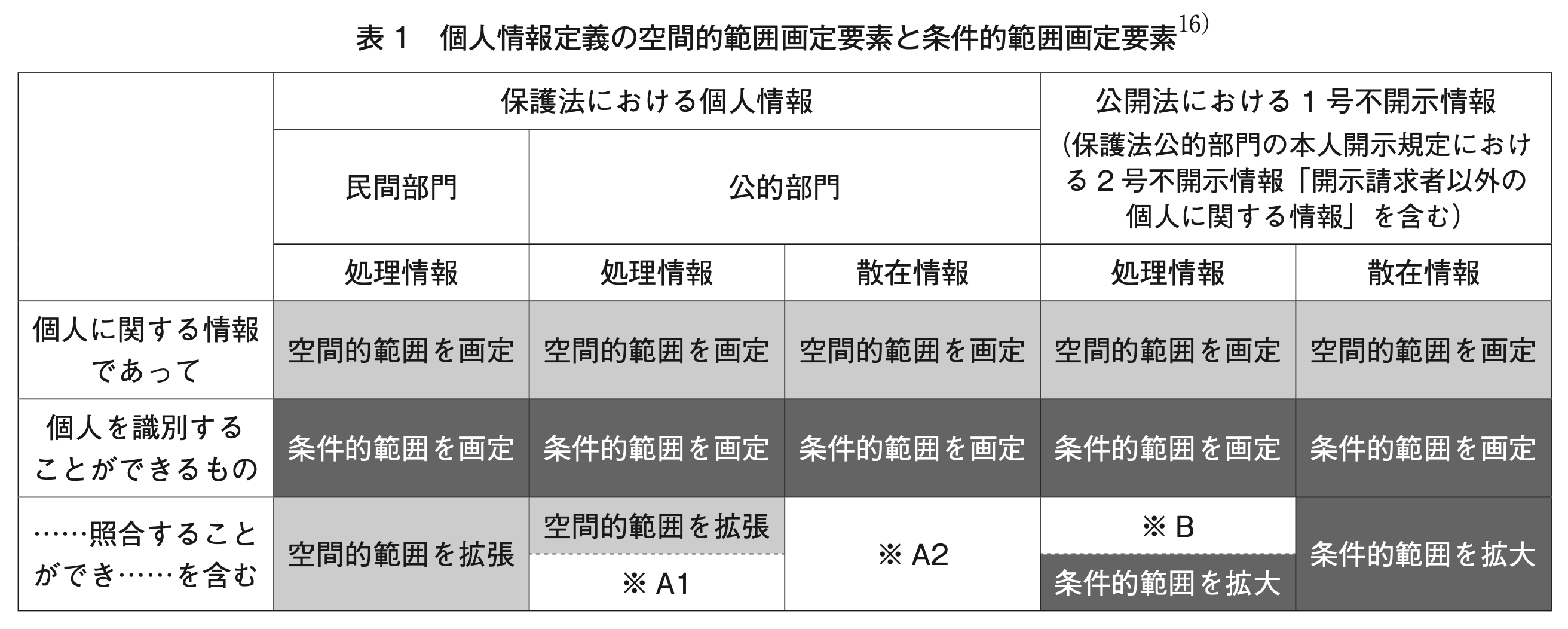

まず、2節の「個人情報の空間的範囲と条件的範囲」は、前回、シリーズ(4)の小括で「次章(次号)で詳しく述べるが」と予告していた件である。「個人情報の範囲」といってもその「範囲」には空間的な範囲と条件的な範囲があるという説明方法に気づいたのは、(4)の原稿を書いている中でのことであった。内閣法制局での予備審査に提出された説明文書中に、「不開示情報としての『個人に関する情報』の範囲(内容)が、……ではなく、……であることを明確化するためである」と書かれていた*9ところを見てピンときた。「範囲」といっても「範囲(内容)」とそれとは別の「範囲」があるわけである。「範囲(内容)」は空間的範囲のことであり、それとは別に、該当要件となる「条件的範囲」の概念が想定されていた様子が窺える。

その区別については既にシリーズ(4)で書いていたが、(5)で新たに書いたのは、いわゆる「容易照合性」の括弧書きが、空間的範囲を画定する(拡張する)要素であって、条件的範囲を画定する(拡大する)要素ではないということである。他方、情報公開法における「照合」の括弧書き(不開示情報としての「個人に関する情報」の識別可能性に係る括弧書き)は、条件的範囲を画定する(拡大する)要素である。つまり、「含む」の意味が両者で異なるのである。保護法での「含む」は空間的範囲として「含める」という意味(範囲の拡張)であり、公開法での「含む」は条件的範囲に「含む」という意味(範囲の拡大)なのである。

後者は、宇賀学派の人たちが「モザイクアプローチ」と呼んでいるものであるが、これは個人情報保護法に当てはまるものではない(個人情報保護法において「モザイクアプローチ」 言うのはナンセンスである)ということを主張するものであった。ここを履き違えていると、個人情報保護法における個人情報概念の理解がおかしくなり、「容易に照合」の本来の意味を理解できなくなって、照合の容易さの程度の問題だとの誤解が生じていた*10という主張である。

この概念整理を表にしたのが下の表1である。これは、シリーズ(3)の小括で、「処理情報的照合性」と「散在情報的照合性」の2つがあり、「容易に照合」が前者で「照合」が後者であるということを述べていたのを、さらに、保護法と公開法に分けて整理したものである。

表の最下段「……照合することができ……を含む」(「容易に照合することができ……」もここに入る)が上下2段になっている部分がある。これは、シリーズ(3)で、「処理情報的照合と散在的照合の2層構造」との説を唱えていたことに対応している。すなわち、「※A1」の欄には「条件的範囲を拡大」が入り、「※B」の欄には「空間的範囲を拡張」が入って、2層構造になるというのが当初の構想だった。しかし、 最終的な結論として、「※A1」の欄も「※B」の欄も、それらは入らないということがわかった。その理屈を本文で2箇所に分けて書いている。まず、「※B」が空欄となる理由を述べた部分は以下である。

本稿シリーズ(3)では、IV章6(3)「処理情報的照合と散在情報的照合の2層構造」で述べたように、公的部門の「照合することができ」の語は、昭和63年法に由来する「容易に照合することができ」の概念をも含意しているのであって、処理情報に対する空間的範囲を拡張する要素(昭和63年法に由来の「第1層」)と、散在情報を含めた対象の条件的範囲を拡大する要素(平成15年全部改正での追加分の「第2層」)との、「2層構造」になっている(表1では※A1欄とその上の欄がその「2層構造」)との説を唱えていた。

ここで問題となるのが、公開法においても同様に、開示請求の対象が個人情報ファイル(処理情報)となっている場合に、処理情報的照合性として空間的範囲の拡張の意義も併せ持つ2層構造(表1では※B欄とその下の欄がその「2層構造」)となっているのかどうかである。

この点を検討すると、結論としては否定される。なぜなら、公開法においては、対象情報の空間的範囲は、開示請求者が指定した行政文書の範囲によって画定するからである。すなわち、開示請求者が指定した行政文書の中に「個人に関する情報」のリストが含まれていて、その1号不開示情報該当性が検討される際に、被請求機関において、当該リストが他のリストと処理情報的照合性によって「容易に照合」することのできる取扱い実態があったとしても、対象文書が「他のリスト」まで拡張(空間的範囲が拡張)されるわけではない。それに対して、保護法における開示請求の場合には、本人開示であるが故に、請求された行政文書の範囲は、本人により指定された部分にとどまらず、被請求者において当該本人のものとして処理している「他のリスト」まで空間的範囲が拡張される必要がある。この違いは、「個人に関する情報」が、公開法では請求対象中の不開示部分を決めるものであるのに対して、保護法では請求対象それ自体を決めるものという、公開法と保護法の根本的な非対称性からの必然である。

なお、保護法においても、本人開示に係る規定(公的部門に限る)中の「開示請求者以外の個人に関する情報」の部分を不開示とする規定(行政機関個人情報保護法14条2号)に現れる「……ものを含む」の括弧書きについては、公開法の1号不開示情報と同じ構造のものであって、保護法の「個人情報」定義のそれとは別の概念であるので、表1では「公開法における1号不開示情報」の欄に含めている。

高木浩光「個人情報保護から個人データ保護へ—民間部門と公的部門の規定統合に向けた検討(5)」情報法制研究11号、92頁

つまり、公開法では、開示請求の対象文書(の空間的範囲)は、請求者の指定した文書名で決まるので、請求者が指定してもいない、内部的に容易照合される他の文書まで対象になるわけではないから、「※B」に「空間的範囲を拡張」(処理情報的照合性)は入らないのである。これに対して保護法では、本人開示の趣旨は、どのような個人データによって当該本人に対する決定がなされ得るかが問題にされていることから、容易照合されて処理され得るデータは開示の対象に含める必要があって、「空間的範囲を拡張」を意味する容易照合性の括弧書きが設けられているのである。抜粋した本文からの繰り返しになるが、この違いは、「個人に関する情報」が、公開法では請求対象中の不開示部分を決めるものであるのに対して、保護法では請求対象それ自体を決めるものという、公開法と保護法の根本的な非対称性からの必然である。

次に「※A1」欄が空欄となる理由だが、 これは令和3年改正を待つ必要があった。シリーズ(3)で「2層構造」説を唱えたのは、照合の括弧書きが、公的部門では「容易に照合」ではなく「照合」であるという現実は変わらないものとの前提で、文理的に「容易に照合することができ」は「照合することができ」に含意されるとの理屈から、表1中の「公的部門」の「処理情報」の「照合」の欄は、上段の「空間的範囲を拡張」の「容易照合」(処理情報的照合性)と下段の「条件的範囲を拡大」の「照合」(散在情報的照合性)の2層構造になっているとしたのであった。ところが、令和3年改正で、公的部門の「個人情報」定義も「容易に照合」に統一されてしまった。これは私としては期待を超えた展開、すなわち、そこまで割り切れるとは思わなかったのだが、結果としてそのようになったことを踏まえて再検討してみると、実はそれで理屈が通るということがわかった。その理屈では、もはや保護法において散在情報的照合性は適用されないので、「※A1」は空欄になるのである。

「実はそれで理屈が通る」とはどういうことなのか、「※A1」が空欄になる理由の説明として、本文4節「公民一元化での定義の統一」の「(1) 「個人情報」定義の統一」中から抜粋すると以下である。

これに対して、村上は、「そうすると、『制度の谷間』の問題は残るように思われる。」と批判する。「制度の谷間」とは、上記の「中間整理」が整理していた問題で、公開法は「個人に関する情報」を本人による開示請求(本人開示)であっても不開示とし、本人開示は保護法に委ねることとしてきた経緯があり、昭和63年法では処理情報のみが開示の対象であったため、散在情報が本人に開示されない問題があって、これを「制度の谷間」と呼び、行政機関個人情報保護法は「制度の谷間」を埋めるために散在情報まで対象を広げた経緯があったところ、「照合」を「容易に照合」に戻したら再び「制度の谷間」が生じてしまうと、村上は指摘するのである。上記の宇賀の指摘もこのことを指していたのであろう。

村上が疑問視するのは、最終報告が「容易照合性のない情報はそもそも開示等請求の前提としての本人性の確認を行うことが事実上極めて困難」としたことについて、「『個人情報』に当たる(容易照合可能性がある)かと、本人確認ができるかは、一応別問題だと思われる。」(61頁)とする点である。巽も、村上のこの指摘を肯定的に引用して、最終報告のこの理由を「開示等請求の実務」(122頁、注31)の問題と捉えている。

しかし、この理由付けは、実務上の不都合を述べたものではなかろう。令和3年改正の立案担当者解説は、最終報告のこの文を記載し、続けて、「……困難であり、このような情報は、現行制度においても、開示等請求の対象とはなっていないものと考えられます。」(42頁)と説明している。そもそも、公開法によって不開示となる「個人に関する情報」の部分について、自己の情報であると確信した者が、保護法によって当該部分を本人開示請求する場合に、開示が許されるのは、当然に、当該「個人に関する情報」の「個人」が当該請求者と同一人であることが確かな場合に限られる。このことは、仮に本人開示を公開法の側で担うよう制度設計されていたとしても同じことになる。実務においては、まず、開示請求者が当該文書を指定して請求する必要があり、その上で、当該文書の内容が当該請求者に関する情報となっている旨を請求者が説明することになるだろう。その際に、確かに請求者に関する情報であると判明した場合には、その時点からその文書は当該請求者を本人とする個人情報であるということになる。

つまり、村上は「容易に照合できないとしても、開示請求を受けて調査をしたり、本人が提出した書類を確認することによって、本人確認ができる場合も十分ありうる。」(61頁)と指摘するが、まさにそのような確認がなされた場合は、当該行政機関においては、当該文書の記述により「特定の個人を識別することができる」ものとなるのであるから、「照合」による識別可能性以前の問題である。公開法と異なって保護法でこのような解釈となるのは、保護法では、本人(と主張する請求者)の関与(請求による指定)によって当該文書の該当性が決まるからであり、対する公開法では、本人の関与のないところで不開示の対象を決めなければならないが故に、「照合」による識別可能性という一般人基準が必要となっているからである。この違いは、公開法と保護法の根本的な非対称性からの必然であり、村上が指摘する「制度の谷間」の批判は当たらない。

このことについては、本稿シリーズ(3)IV章6(3)において、「本人に開示されるのであるから、対象情報が当該本人のものであることは初めから識別されており、一般人が通常入手しうる情報と照合することによって識別されるか否かは問題の外にある。」(98頁)と述べていた。令和3年改正が「照合」を「容易に照合」に戻した理由付けは、この見解と整合しているように見受けられる。

高木浩光「個人情報保護から個人データ保護へ—民間部門と公的部門の規定統合に向けた検討(5)」情報法制研究11号、103頁

つまり、保護法の本人開示における対象情報の個人識別性(条件的範囲)は、開示請求者が対象を指定するのであるから、元より「照合」による識別は関係ないのである。保護法と公開法とでこんなにも違いが出ることが意外に思われるかもしれないが、このような違いは、保護法の本人開示では、本人(と主張する請求者)の関与(請求による指定)によって当該文書の該当性が決まるのに対して、公開法では、本人の関与のないところで不開示の対象を決めなければならないが故に「照合」による識別可能性という一般人基準が必要となっているからなのである。公開法の「個人に関する情報」の不開示と、保護法の「個人情報」の開示は、似て非なるもの、というか、縦と横くらい別次元のものであって、そこに類似のものを見出そうとすること自体がそもそもの間違いだったのである。

こうして整理してみると、実は、平成15年の行政機関個人情報保護法の全部改正において、昭和63年法の「容易に照合」から「照合」に変更する必要性は元々なかったのである。注76に書いたように、これは当時、宇賀委員が事務局に指摘したことで「容易に照合」が「照合」に修正されたのだそうで、それが混乱の始まりで、そこには何の根拠もなかったのである。 令和3年改正によって「容易に照合」に戻され、本来の形に戻ったと言えよう。

令和3年改正で「容易に照合」に統一することには何やら困難があったようで、立案関係者からは、「容易に照合」ではなく「照合」の方で統一してもいいかと問われたことがあった。それに対して私はこう答えた。確かに文言は何でもいいかもしれないが、その場合は、「照合」の解釈を明文化しておく必要がある。昭和63年法制定時に行政管理局と警察庁及び環境庁との覚書で確認されていた解釈が維持されていることを明文化する必要がある。「容易に照合」に統一すれば、明文化しなくともその解釈が維持されているということになる、と。令和3年改正後の公的部門ガイドラインのパブコメで、JILISから「この解釈が、平成15年の行政機関個人情報保護法への全部改正を経て、現在も受け継がれていると理解してよいか。」との意見を出したところ、「ある行政機関等が保有している情報について、オンラインで結ばれている他の情報又は別の個人情報ファイルに記載され、若しくは台帳等の形で備え付けられている他の情報と容易に照合することができる場合であって、それにより特定の個人を識別することができる場合には、当該情報は個人情報に当たることとなります。」との回答*11が得られている。

というわけで、結局、表1のように全部バラバラに場合分けしてみたものの、結論としては、「……照合することができ……を含む」の括弧書きは、単純に、保護法と公開法とで別物なのだという話になった。別物なのに条文をそっくりに作ったのが誤解の始まりだったのだ。そもそも、公開法の立案時に、行政改革委員会行政情報公開部会が取りまとめた「要綱案」の段階では、「個人に関する情報……であって、特定の個人が識別され又は他の情報と照合することにより識別され得るもの」という、保護法とは別の文であり、保護法と同じ概念というつもりは希薄だった様子がある。それが、内閣法制局の予備審査の過程で、昭和63年法の「個人情報」定義の条文と同じ文に変更されたわけであるが、「要綱案」の案文のまま通していれば、後の20年にわたる混乱は生じなかったかもしれない。

なお、「照合」の意義について、本人開示関係だけでなく、安全管理措置や提供制限においてはどうなのかという点については、注89、90、91、92、93のあたりに書いている。

次に、前章で先送りにしていた、「いわゆる「容易照合性」の「提供元基準」を元データとのデータセット照合で捉えることによって非個人情報化要件の判断指標が個人情報定義から導けるようになる」件についても、2節の中で書いている。いくつか大事な点を抜粋しておくと以下である。

- 個人情報保護法平成27年改正までの時点で、非個人情報化の要件と「匿名加工情報」定義の解釈を巡って混乱が生じたのは、公開法の解釈を保護法に当てはめて、保護法における容易照合性を「条件的範囲を拡大させるもの」と誤解したことが原因であった。 (93頁)

- 平成27年改正を通じて確認された「容易照合性の提供元基準」は、そのような混乱を解消することができる解釈であった。すなわち、個人情報を加工した結果が非個人情報と言えるかは、元データとのデータセット照合が可能であるか否かで決まり、提供先等の状況によらず、個人情報を保有する者の状況のみから決まるとするものであり、「容易照合性」の解釈をそのような元データとの照合を含むものとすることにしたものであった。 (93頁)

- その後、令和2年改正で「仮名加工情報」が新たに規定されるに際して、仮名加工情報が依然として個人情報に該当する場合が多いことについて、元データを保有していることが理由に挙げられているのは、「容易照合性」が元データとのデータセット照合を含めて解釈されていることの現れである。 (94頁)

- 「容易に照合」との字句は、字面通りに解釈するものではなく、このような意義を持つ法令用語ということになろう。 (94頁)

- 平成27年改正時には、匿名加工情報の作成後もそれらを温存することが許される解釈(「個人情報保護委員会事務局レポート 匿名加工情報 パーソナルデータ利活用推進と消費者の信頼性確保の両立に向けて」(2017年2月)において、そのことを窺わせる「仮ID」に係る記述(20頁)があった。)がとられていた。そのため、それらが温存されれば、元データと「容易に照合」できる状態が続くことになることから、「容易に照合」の上記の解釈は、匿名加工情報が非個人情報であることと矛盾してしまう問題があった。これが、令和2年改正時に、前掲注33)のガイドラインが改正(令和3年10月一部改正)され、「氏名等を仮IDに置き換えた場合における氏名と仮IDの対応表は、匿名加工情報と容易に照合することができ、それにより匿名加工情報の作成の元となった個人情報の本人を識別することができるものであることから、匿名加工情報の作成後は破棄しなければならない。」(3-2-3-1節 注※ 尚書き)と明記されたことにより、この矛盾は解消されることとなり、「容易に照合」の解釈は確定的となった。「事務局レポート」の問題の記述も第2版(2022年3月)で矛盾がないよう修正された。 (注36)

- 元データと容易に照合して特定の個人を識別することができない程度に加工することが、結果として、加工後のデータがもはや当該個人に関するものとは言えない程度まで曖昧化され、個人の人格から切り離されるところに、本人の権利利益保護のうち秘密保持の効果があるということになる。事業者が識別する行為を問題としているわるわけではない。 (94頁)

- 松村雅生日大教授(元昭和63年法立案担当者)も平成27年改正の時点で同種のことを指摘していた。 (注39)

- 英国Information Commissioner’s Office (ICO) が2001年に出版した「Data Protection Act 1998: Legal Guidance」は、Data Protection Act 1998における「personal data」定義の解説中、「2.2.5 Can personal data be anonymised?」の節で、個人識別子を取り除くことによる匿名化(現在で言う「仮名化」に相当)について、「真の意味での匿名化は実際には困難であろう」と指摘し、その理由を、「data controllerは、『匿名化』データを作成する際に、個人識別子を取り除くこととなった元のデータセットを存置するかもしれない。data controllerがこのデータセットを保有している事実は、もし当該データセットが、個人識別子を全て取り除いたデータをこの元のデータセットにリンクすれば生存する個人を識別することが可能となるようなものであるならば、個人識別子を取り除いたデータを含む全データが、依然として当該data controllerの手中にあるpersonal dataであることを意味し、匿名化されたとは言えないことを意味する。data controllerにこれら2つのデータセットをリンクするつもりがないかもしれないという事実は関係ない。」(13頁)と説明していた。本稿の容易照合性の解釈は、ICOのこの見解と軌を一にしていると言え、このことは、日本法の容易照合性の括弧書きが英国Data Protection Act 1984に由来すること(本稿シリーズ(3)IV章5(2)参照)からの必然とも言える。 (注42)

- 残る論点、II章4節「容易照合のアクセス制御説」で示した論点と、II章5節「非個人情報化の要件」のデータセット照合との関係の情報技術的側面を含む詳細については、次号以降で検討する。 (注7)

もっとじっくり書きたかったが、他に書くことも多いため、 簡潔な説明になってしまった。読解がやや難しいかもしれない。また、「非個人情報化の要件」は到底書ききれず、またもや先送りにしてしまった。これについては、1970年代のドイツ法における議論を参照しながら、改めて書く予定である。

次に、この説明を踏まえ、4節「公民一元化での定義の統一」の「(2) 「匿名加工情報」への統一」では、次のことを書いている。

- 「個人情報」定義の括弧書きが「容易に照合」に統一されたことの有難味は、単に「わかりやすい」ことにあるのではない。本章第2節で述べたように、平成27年改正を通じて確認された「容易照合性の提供元基準」は、個人情報を加工した結果が非個人情報と言えるかが、元データとのデータセット照合が可能であるか否かで決まるとすることによって、加工基準の足掛かりとし、「容易に照合」の解釈をそのような元データとの照合を含むものとしたのものであった。公的部門にも「匿名加工情報」を導入するのであれば、この解釈に依拠する必要があった。 (106頁)

- ところが、行政機関個人情報保護法の平成28年改正は、匿名加工情報を新設するはずが、名称も異なって、「非識別加工情報」という、似て非なる概念となってしまった。 (106頁)

- ここで最大の問題は、このような解釈の「非識別加工情報」では、加工の基準の足がかりが定まらないということであった。日本法においては、非個人情報化の要件を、元データとのデータセット照合ができなくするという基準を、法の既存の概念であった「容易照合性の提供元基準」に依拠することで実現するしかなかったところ、この理論が公的部門には適用できなくなってしまった。 (108頁)

- 早速、鳥取県が個人情報保護条例を改正して、「実施機関非識別加工情報」なる制度を創設したが、この不可解な条文をそのまま真似て、意味もなく「規則」に委任するところまで真似るという事態に至った。このままでは全国に不可解な個人情報保護条例が大量に作られてしまうと懸念された。 (108頁)

- 令和3年改正は、この平成28年改正の失敗をリセットするものでもある。名称を「非識別加工情報」から「匿名加工情報」に変更しただけでなく、定義を本来のものに戻し、行政機関においても「匿名加工情報」は非個人情報であるとの前提に変更された。このようなリセットが可能となったのも、「個人情報」定義を「容易に照合」で統一したからこそである。 (108頁)

- 本稿シリーズ(1)I章では、「容易に照合」と「照合」の違いが明らかにされないまま「非識別加工情報」の制度が地方公共団体の条例にまで導入されることになると「今後さらに混迷を深めることになる」との懸念を示していたが、この危機は令和3年改正によって回避された。 (109頁)

- 匿名加工情報の制度を公的部門に設けることについて、需要がないとの批判があるが、一貫した「匿名加工」と「仮名加工」の概念が定義されたことで、どのような加工によって非個人情報化したと言えるかの基準が公民を通じて確立することの意義が大きい。従前は、仮名化しただけであるのに「匿名化した」と称して第三者提供していた事例があり、地方公共団体においてもそのような提供が横行しかねない危惧があったところ、令和3年改正によってそのような事態は回避されることになる。 (109頁)

以前の計画では、鳥取県条例の悲惨さを詳述する予定であったが、令和3年改正でリセットされ、もう解決済みなので、簡単に済ませておいた。

次に、残るは、3節「保護法における「個人を識別することができる」の意義」であるが、これは、2014年7月18日の日記「日記予定」で、「パーソナルデータ保護法制の行方 その4 特定の個人を識別するとは 」として予告していた件である。シリーズ(3)を書いた時点では「次号に書くことにした」としていたが、どんどん先送りになっていた。2018年の時点で、昭和63年法の立案資料を読み込んで、色々見えていたことがあった。特に、昭和63年法の定義語「処理情報の本人」概念に重要な鍵が隠れているということを書きたかった。しかし、これが難産だった。「私はこう思う」と書くのは簡単だが、根拠が必要である。その根拠が足りず、 ずっと悩んでいたのだったが、去年から、1980年前後の海外文献の調査が急速に進んだことで、決定的な根拠が見つかったのであった。海外文献の話は次号のシリーズ(6)で書くことにしたが、ここの関係だけ少し先出しした格好になっている。

3節の構成は、(1)昭和63年法の「処理情報」概念、(2)外国法との対比、(3)現行法への示唆、という3段階で書いている。

昭和63年法には「処理情報の本人」という定義語があり、「処理情報中の散在情報」と呼べる概念(「処理情報の本人」以外の個人の個人情報に当たるもの)が存在していたことを指摘している。処理情報中の散在情報として含まれるにすぎない個人に、当該処理情報に対する開示・訂正の請求権はないという話である。なぜそうなのかというのは、法目的から理解する必要があり、個人に対する評価・決定のあり方を問題としているからこそ、そうなるのであるということを述べている。

そして、この「処理情報の本人」の定義と解説に不可解な点があるのだが、立案時の法制局審査資料を確認すると、例によって例の如く、法制局での直しによって当初案から変わっていった様子があった。最初の案の方が素直だったと言え、法制局参事官の理解不足があったのか、チグハグな結果になってしまっていた。最初の案に戻れば、「本来は、「個人を識別することができる」の真の意義は、処理情報を前提とした場合には、処理情報化によって識別される状態にあることを言うものであった」と書いている。

そして、「検索できるように」の「検索」はserarchの意ではなくretrieveの意であり、結局のところ、「当該個人を識別できる」ことと「検索(retrieve)し得る」こととは同義だったのだとの説を唱えている。

「(2)外国法との対比」では、このような解釈が妥当であることを裏付ける文献を挙げている。特に、米国Privacy Act of 1974が、まさしくそのような意図で設計されていたのであった。「日本法の「処理情報」が「処理情報中の散在情報」である個人を「処理情報の本人」に含めなかったことは、米国法のretrievabilityの基準と同様の想定があったことが窺える。」と書いている。

「(3)現行法への示唆」では、この解釈は現行法にも引き継がれて生き続けているはずだと主張している。しかし、それを裏付けるためには、法目的から導く必要があって、まずは現行法の法目的を明らかにする必要がある。それについてはシリーズ(6)で書く……ということで、次号へと繋いでいる。

以上が、連載第5回の内容である。

ところで、私がこのような論文を書いていることについて、この分野の識者らからは、あまりに微細な技術的解釈論に終始していて法律論として見る価値もないと言われているフシがある。実際、この分野の識者らからの反応は現在までに皆無に等しい。しかし、これまでの有力な学説にどんな誤解があるかを明らかにすることがこの論文シリーズの目的であるので、このような分析手法とならざるを得ない。今回の成果は、微細に分析してみたら結論は単純だったというものであるが、最初から「個人情報保護法は情報公開法とは違うんです」と言ったところで全く説得力はなかったであろう。できる限り公開法と同列に保護法を捉えて検討した結果、そして令和3年改正の決断を経て、「個人情報保護法は情報公開法とは違う」ということが明らかになった。

ここまでは、過去の立案経緯を辿ることによって、法目的と解釈を推定しようという試みであったが、次号、シリーズ(6)では、OECDガイドラインの制定経緯に遡って、これまで日本では語られることのなかったその法目的を明らかにし、その次のシリーズ(7)で、法目的から各種の解釈を導くことを試みる。

*1 2014年4月23日の日記「現行法の理解(パーソナルデータ保護法制の行方 その2)」の「照合による特定個人識別」 以下で書いていた件。

*2 2017年6月4日の日記「匿名加工情報は何でないか・後編(保護法改正はどうなった その7)」の「内閣法制局長官がこの案を拒絶して現在の形に変更」で書いた「ひっくり返し」の件。

*3 このことについては、情報法制研究1号の連載開始冒頭で以下のように書いて予告していた。

これらの論点を残した状況で、……行政機関法……の平成28年改正が進められ、「容易に照合」と「照合」の違いが依然として明らかにされないまま、「非識別加工情報」の制度が新たに導入されることとなり、さらにこれを地方公共団体の個人情報保護条例にまで展開する動きもあることから、今後さらに混迷を深めることになると懸念される。

高木浩光「個人情報保護から個人データ保護へ—民間部門と公的部門の規定統合に向けた検討(1)」情報法制研究1号88頁

*4 2017年3月5日の日記「鳥取県の条例改正案、非識別加工情報導入で矛盾噴出(パーソナルデータ保護法制の行方 その28)」の件。

*5 この時期(2018〜2020年)は本当にいろいろあった。 産総研事件、Coinhive事件、ブロッキング事件、アラートループ事件、アクセス警告方式事件、7pay事件、リクナビ事件、Yahoo!スコア事件 、ドコモ口座・ゆうちょ事件など。

*6 シリーズ(4)に誤字があったのでここで訂正。99頁左段下から5行目の「匿名加工指針」は「匿名加工情報」の誤記。

*7 平成27年改正直後のガイドライン通則編では、「「個人に関する情報」とは、氏名、住所、性別、生年月日、顔画像等個人を識別する情報に限られず、個人の身体、財産、職種、肩書等の属性に関して、事実、判断、評価を表す全ての情報であり、……」となっていたのが、現行版では「「個人に関する情報」とは、ある個人の身体、財産、職種、肩書等の属性に関して、事実、判断、評価を表す全ての情報である。」となっている。また、令和3年改正で統合された公的部門についても、「「個人に関する情報」とは、氏名、住所、性別、生年月日、顔画像等個人を識別する情報に限られず、ある個人の身体、財産、職種、肩書等の属性に関して、事実、判断、評価を表す全ての情報であり、」との記述に改善された。

*8 福島地裁令和2年12月1日判決。このことはシリーズ(5)の注2で書いている。

*9 これは、照合の括弧書きではなく、公開法6条2項の部分開示規定において「個人に関する情報」が空間的範囲を画定する要素であることを説明した文である。シリーズ(4)注40参照。

*10 このことは、シリーズ(1)の小括で、「……質的に別々の概念(容易さの程度ではなく)であり、この前提に基けば全体が矛盾なく説明される解釈を確立できる」と予告していた。

*11 「「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(行政機関等編)を定める告示(案)」に関する意見募集の結果について」「(別紙2)意見募集結果」の回答番号48。