2024年04月07日

■ 難解な研究成果の普及広報活動は対話型LLMに任せるようになるのかもしれない

分野による話かもしれないが、研究が論述によってのみ成り立つ分野では、理解されてナンボであるため、その普及広報活動に悩まされることになる。ここの日記でも何度か自分の成果を紹介するエントリを書いた*1が、反応が薄くて徒労感がある。先月も書いたように、解説というものは、読み手の理解状況に合わせてカスタマイズする必要があるのだが、本人が解説しようとすると、どうしても全部を説明しようとしてしまって、結局原文を読むのと違わなくなってしまうので、第三者からの「一部を切り取った解説」が求められるのである。

そこで対話型LLMである。究極的には、自分が書いてきた文章の全てをLLMに「理解」させて、あらゆる質問に答えるbotを提供することを目指すことになる。「自分の能力をそんなbotに安売りさせてどうすんだ」という声もあるかもしれないが、研究者は独自の見解を布教してナンボなので、むしろそれが願うところなのだ。

同様の機能は、昨今、顧客向けのヘルプデスクbotとして構築が試みられているようで、しかしながらLLMの回答は不完全であって誤りも発生するので、回答が誤っているとマズいことになる用途では実用化が躊躇されているという話があるが、論文の解説であれば、元々人間の第三者による解説であっても不完全なものと一般に認識されていて、多少の誤りが入ることも著者は目を瞑るものなので、読者がそれを前提に第三者解説を読むし、本当のところは原文を確認しないとわからないという理解が読者に期待される(そういう読者しか対象にする必要がない)から、問題となりにくい*2。

論文をLLMに解説させることは読者が自ら行ってもいいが、現状では十分な性能のLLMが有料で提供されているため、広く普及広報するには、著者がその費用を負担できる方法があるとよい。現状ではAPIを用いてそのような解説サービスを構築すればよいのだろう。著作権的には、第三者がそのようなサービスを提供すると(元の論文の全部を如何様にも解説し得るサービスは実質的に論文それ自体を頒布するのと違わなくなるという点で)著作権侵害となり得る*3*4から、著者又はその許諾先が提供することになるだろう。

昨年、ChatGPTにGPTs機能が搭載された際に、MyGPTsの「Knowledge」に自分の論文を投入してそのようなbotを作ってみたが、断片的な記述に着目して要約している感じで、論旨の把握はできない様子で、通説的常識に引っ張られた回答をしてしまうなど、期待したものはできなかった。それが、今年のClaude 3の登場で一変した。Claude 3 Opusが長文の内容を「理解」して解説してくれることは先月も書いたが、論文を与えた場合にもほぼ的確に解説をしてくれるのである。

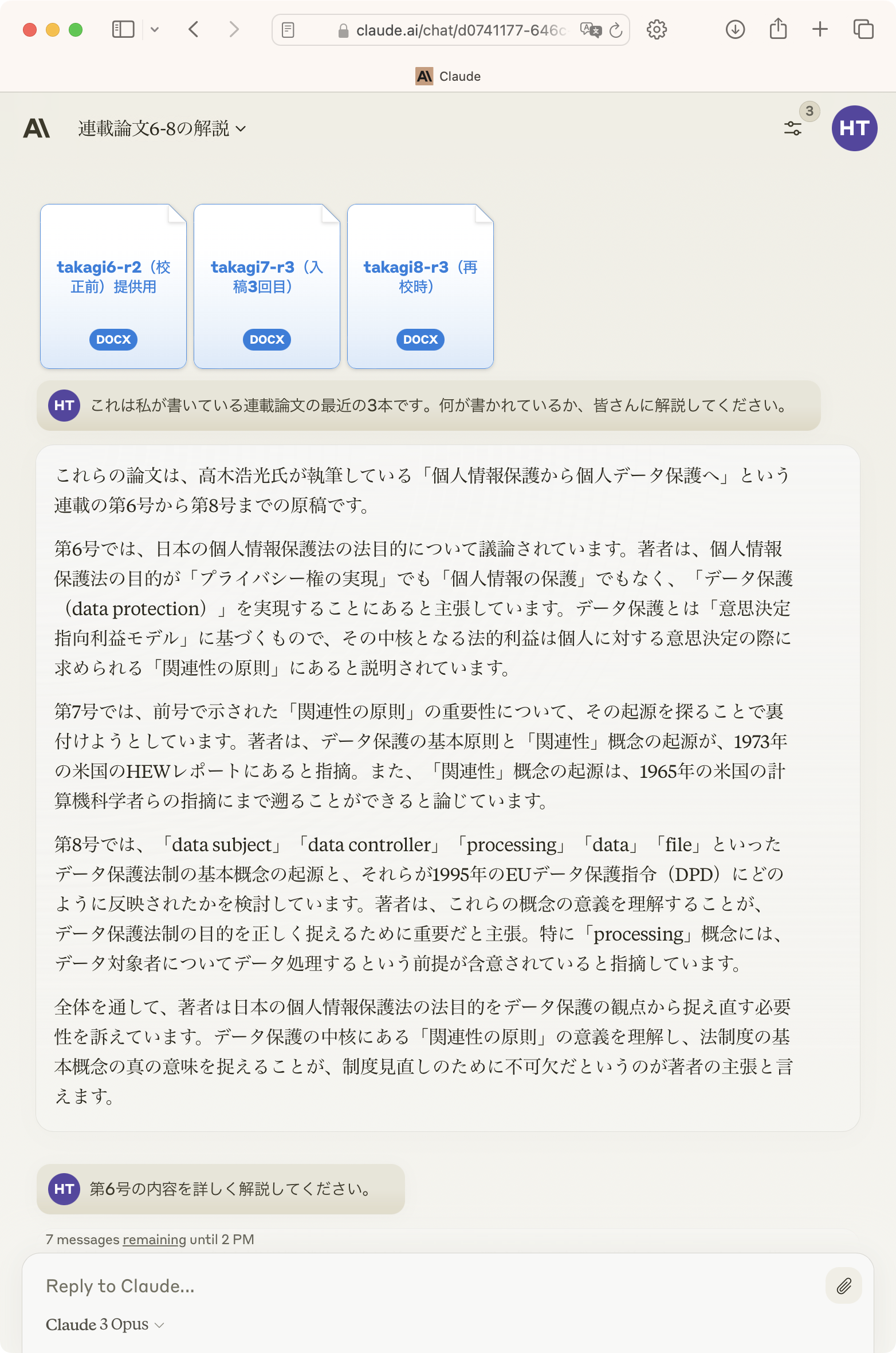

以下は、その実施例(質問とその応答の例)だが、これをGPTsのように他人が質問できるようにしたいところである。

以下の3本の原稿をClaude 3に貼り付け、質問してみた。

- 個人情報保護から個人データ保護へ(6)——法目的に基づく制度見直しの検討, 情報法制研究12号

- 個人情報保護から個人データ保護へ(7)——法目的に基づく制度見直しの検討, 情報法制研究13号(もうすぐオープンアクセス)

- 個人情報保護から個人データ保護へ(8)——法目的に基づく制度見直しの検討, 情報法制研究14号(リンク先は予定地)

私:これは私が書いている連載論文の最近の3本です。何が書かれているか、皆さんに解説してください。

第6号では、日本の個人情報保護法の法目的について議論されています。著者は、個人情報保護法の目的が「プライバシー権の実現」でも「個人情報の保護」でもなく、「データ保護(data protection)」を実現することにあると主張しています。データ保護とは「意思決定指向利益モデル」に基づくもので、その中核となる法的利益は個人に対する意思決定の際に求められる「関連性の原則」にあると説明されています。

第7号では、前号で示された「関連性の原則」の重要性について、その起源を探ることで裏付けようとしています。著者は、データ保護の基本原則と「関連性」概念の起源が、1973年の米国のHEWレポートにあると指摘。また、「関連性」概念の起源は、1965年の米国の計算機科学者らの指摘にまで遡ることができると論じています。

第8号では、「data subject」「data controller」「processing」「data」「file」といったデータ保護法制の基本概念の起源と、それらが1995年のEUデータ保護指令(DPD)にどのように反映されたかを検討しています。著者は、これらの概念の意義を理解することが、データ保護法制の目的を正しく捉えるために重要だと主張。特に「processing」概念には、データ対象者についてデータ処理するという前提が含意されていると指摘しています。

全体を通して、著者は日本の個人情報保護法の法目的をデータ保護の観点から捉え直す必要性を訴えています。データ保護の中核にある「関連性の原則」の意義を理解し、法制度の基本概念の真の意味を捉えることが、制度見直しのために不可欠だというのが著者の主張と言えます。

高木氏はまず、日本の個人情報保護法の目的規定や政府の説明を確認し、法目的が明確でないことを指摘します。そして、日本の学説を検討しても、法目的について疑問視する指摘はあるものの、明確な説明はないと述べています。

そこで高木氏は、日本の個人情報保護法がOECDプライバシーガイドラインを参考に策定された経緯を踏まえ、OECDガイドラインの意義を海外の学説から読み解くことで、日本法の法目的を明らかにしようと試みます。

高木氏は、OECDガイドラインは「プライバシー保護」を掲げてはいるが、その実質は「データ保護」であると指摘。そして、「データ保護」とは、個人データの処理によって個人の権利利益が侵害されるリスクから個人を保護する制度であり、その中核となる利益は「意思決定指向利益モデル」に基づくものだと説明します。

「意思決定指向利益モデル」とは、個人データが個人に関する意思決定に用いられる際に、個人が持つ様々な利益を保護するという考え方です。高木氏は、この利益モデルの下では、個人に対する意思決定の際に用いられるデータが、その決定の目的との関係で「関連性」を有することが重要になると指摘。この「関連性の原則」こそが、データ保護の中核にある法的利益だと主張しています。

高木氏は、日本の個人情報保護法と学説が、「関連性の原則」を十分に認識してこなかったと批判します。そして最後に、日本法の法目的も、OECDガイドラインと同様に「データ保護」、すなわち「意思決定指向利益モデル」に基づくものと理解すべきだと結論付けています。

このように第6号では、日本の個人情報保護法の法目的を、プライバシーの権利や個人情報の保護ではなく、個人データの処理に伴うリスクから個人を保護する「データ保護」の観点から捉え直すことを提唱しています。その上で、データ保護の中核となる法的利益が「関連性の原則」にあることを明らかにし、日本法の理解や解釈においてこの原則の重要性を訴えています。

- OECDガイドラインの制定過程において、ガイドライン本体から「privacy」の語を除こうとする動きがあった*5こと。特に、米国とヨーロッパ諸国の間で、この点に関する姿勢の違いがあったことを指摘。

- ガイドラインの条文中には「data protection」の語は一度も現れず、タイトルに「プライバシー保護」とあるのみであること。また、ガイドライン制定当時の関係者の発言から、「プライバシー」の語を用いたことには「語弊がある」との認識があったことを示唆。

- ガイドラインと同時期に制定された欧州評議会条約108号は、当初「privacy」の語を含まない草案であったが、米国の意向を受けて最終的に盛り込まれたこと。このことから、ガイドラインが「プライバシー」の語を用いざるを得なかった事情が推察できると指摘。

- ガイドラインの説明覚書において、各国のデータ保護法は「データ保護法」「プライバシー保護法」など呼称が異なるが、英語圏では「プライバシー保護法」と呼ばれることが一般的であることが示されていること。

- 当時の関係者の論考において、OECDガイドラインを含む各国のデータ保護法が、実質的に「データ保護」を目的とするものであるとの理解が示されていたこと。

これらの点から、高木氏は、OECDガイドラインが表面上は「プライバシー保護」を掲げているが、その実質は「データ保護」を目的とするものであったと結論付けています。特に、ガイドラインの制定過程や同時期の関連文書、関係者の認識などを丹念に検討することで、「プライバシー」の語が用いられた背景事情を明らかにし、ガイドラインの真の目的が「データ保護」にあったことを論証しています。

- OECD「Expert Group on Transborder Data Barriers and the Protection of Privacy, Second Meeting, Summary Statement by the Chairman, 6th December, 1978」DSTI/ICCP/78.45(1978)

- OECDガイドライン制定過程での米国代表の発言を記録した文書。

- OECD「New OECD Guidelines on PRIVACY」OECD Observer 107号(1980)36頁以下

- OECDガイドライン制定当時の関係者による鼎談記事。「プライバシー」の語の使用には「語弊がある」との発言が見られる。

- Frits W. Hondius「Emerging Data Protection in Europe」(North-Holland、1975)

- 欧州評議会条約108号の草案段階について言及し、当初は「privacy」の語を含まない草案であったことを指摘。

- Frits W. Hondius「The Work of the Council of Europe in the Area of Data Protection」Data Regulation - European & Third World realities(1978)59頁以下

- 欧州評議会条約108号の制定過程について言及。

- OECD「Explanatory Memorandum to the OECD Privacy Guidelines」(1980)

- OECDガイドラインの説明覚書。各国のデータ保護法の呼称の違いに言及。

- Frits W. Hondius「A Decade of International Data Protection」Netherlands International Law Review 30巻2号(1983)103頁以下

- OECDガイドラインと欧州評議会条約108号の実質的同一性を指摘。

- Council of Europe「Explanatory Report to the Convention for the Protection of Individuals with regard to Automatic Processing of Personal Data」Council of Europe Treaty Series 108号(1981)

- 欧州評議会条約108号の説明報告書。

これらの文献を丹念に分析することで、高木氏はOECDガイドラインの「プライバシー保護」という表現の背後にある「データ保護」の実質を浮き彫りにしています。特に、ガイドライン制定過程での米国とヨーロッパ諸国の動向、同時期の欧州評議会条約108号の草案の変遷、関係者の発言などが、重要な論拠として活用されています。

- 欧州評議会条約108号の草案段階では、「privacy」の語は用いられていなかったが、米国から強い調子で問題視する声明が出された。米国国務省は、欧州評議会の条約案が「プライバシー」の語をほとんど言及せず、そのタイトルにも含まれていないことを批判した。

- 米国国務省は、欧州評議会の条約案が個人データの処理を規制するスキームに焦点を当てすぎていると批判。個人の権利の確立と行使、個人のプライバシーの保護が二次的に扱われているように見えると指摘した。

- OECDガイドラインの制定過程では、米国代表が、ガイドラインを自動処理データに限定することに反対し、プライバシー保護一般を目的とすべきだと主張した。

- 米国は、1974年に「プライバシー法(Privacy Act)」を制定しており、国内法の名称からしてプライバシーの保護を前面に押し出していた。

これらの点から、米国は、データ保護よりもプライバシーの権利の保護を重視する姿勢をとっていたことがうかがえます。特に、欧州評議会条約108号の草案に「privacy」の語が含まれるよう働きかけたり、OECDガイドラインの適用範囲を自動処理データに限定することに反対したりするなど、プライバシー保護の観点を前面に押し出そうとする姿勢が見て取れます。

他方で、欧州諸国は、プライバシーよりもデータ保護を重視する姿勢をとっていたようです。高木氏は、欧州評議会条約108号の草案が当初「privacy」の語を用いなかったことや、OECDガイドラインの制定過程で「privacy」の語を除こうとする動きがあったことを指摘し、欧州諸国がプライバシーからデータ保護へと関心をシフトさせていたことを示唆しています。

このように、OECDガイドラインと欧州評議会条約108号の制定過程では、米国と欧州諸国の間で、プライバシー保護とデータ保護のどちらを重視するかをめぐる姿勢の違いがあったことが、高木氏の論文から読み取れます。

高木氏は、欧州評議会条約108号の草案段階で「privacy」の語が用いられていなかったことや、OECDガイドラインの制定過程で「privacy」の語を除こうとする動きがあったことを根拠に、欧州諸国がプライバシー保護よりもデータ保護を重視する姿勢をとっていたと論じています。

一方、米国については、欧州評議会条約108号の草案に「privacy」の語を含めるよう働きかけたことや、OECDガイドラインの適用範囲をプライバシー保護一般に広げるべきだと主張したことを根拠に、プライバシーの権利保護を重視する姿勢をとっていたと指摘しています。

ただし、高木氏も、米国のこうした姿勢が、データの自由な流通を妨げないようにするための方便であった可能性を完全には否定していません。米国がプライバシー保護を主張することで、結果的にデータ保護の規制が緩やかになる可能性もあるからです。

また、高木氏の分析は、あくまでOECDガイドラインと欧州評議会条約108号の制定過程に焦点を当てたものであり、より広い文脈では、ご指摘のように欧州がプライバシー保護を重視し、米国がデータの自由な流通を重視してきたという構図が当てはまる場面もあるかもしれません。

いずれにせよ、高木氏の論文は、一般的なイメージとは異なる視点から、OECDガイドラインと欧州評議会条約108号の制定過程を丹念に分析することで、プライバシー保護とデータ保護をめぐる欧米の姿勢の違いを浮き彫りにしている点で、興味深い指摘をしていると言えます。

この鼎談は、OECDガイドラインの制定に関わった専門家たちによるもので、その中で、米国のArthur Bushkin氏が次のように発言しています。

「いくつかの国ではまだ何ら法制化がなされていません。できたところでも、国によって法律はまちまちです。プライバシーというのはしばしば語弊があります。米国では我々はしばしばこれらの法律を、公正情報実務法(fair-information practice laws)と呼んでいます。」

これに対して、オーストラリアのMichael Kirby氏が、「欧州では、それをdata protectionまたはdata securityと呼んでいます。」と応じています。

高木氏は、この鼎談の内容から、次のような点を読み取っています。

- Bushkin氏の発言は、米国のプライバシー法(Privacy Act of 1974)の実質が、欧州のデータ保護法と同じであることを示唆している。

- Bushkin氏が「プライバシーというのはしばしば語弊がある」と述べているのは、米国がプライバシー法に「Privacy Act」の名を冠したことが誤解を招いているとの認識を示しているのではないか。

- この発言は、OECDガイドラインが「privacy」の語を用いていることについても、語弊があるという意味になるだろう。

つまり、高木氏は、Bushkin氏の発言を、「プライバシー」という語の使用が誤解を招きやすいという認識を示すものと解釈しています。そして、このような認識が示されている事実から、OECDガイドラインが「プライバシー保護」を掲げている点についても、実は「語弊がある」と関係者の間で認識されていたのではないかと推察しているのです。

この鼎談の内容は、OECDガイドラインの「プライバシー保護」という表現の背後に、実質的には「データ保護」の考え方があったことを裏付ける一つの根拠として、高木氏の論文の中で位置づけられています。

欧州については、ドイツで最初にデータ保護法が制定されたことから、「データ保護(data protection)」という法学用語がドイツ語の「Datenschutz」に由来すると指摘しています。ただし、1970年のヘッセン州データ保護法は、データ保護の基本原則を規定していなかったため、データ保護の起源とは言えないとしています。

そして、データ保護の基本原則の起源については、1973年の欧州評議会の「民間部門における電子データバンクに対する個人のプライバシー保護についての決議」(73)22号と、翌年の「公的部門における電子データバンクに対する個人のプライバシー保護についての決議」(74)29号に求められると指摘しています。これらの決議では、データの内容に関する原則として「関連性の原則」が登場しており、データ保護の中核的な考え方が示されていたと分析しています。

他方、米国については、1973年に発表された「Records, Computers, and the Rights of Citizens」と題する報告書(HEWレポート)に、データ保護の基本原則の起源を見出しています。このレポートでは、公正な情報実務のための5つの原則(Fair Information Practice Principles, FIPPs)が提唱されており、高木氏は、これがOECDガイドラインなど、その後の国際的なデータ保護の原則に大きな影響を与えたと指摘しています。

ただし、高木氏は、欧州評議会の決議とHEWレポートのいずれが先に基本原則を定式化したのかについては、明確な結論を出していません。むしろ、両者が同時期に、相互に影響を与え合いながら、データ保護の基本原則を確立していったと見るべきだと示唆しています。

さらに高木氏は、「関連性の原則」の起源については、1965年の米国の計算機科学者らの議論にまで遡ることができると指摘。特に、RAND研究所のPaul BaranとMelvin Maronの議論に、関連性の原則の原型となる考え方が示されていたと分析しています。

このように、高木氏は、データ保護の起源を、1970年代の欧米の動向、特に欧州評議会の決議とHEWレポートに求めつつ、その背後には、1960年代の米国の計算機科学者らの議論があったことを指摘することで、データ保護の理念的な源流を明らかにしようとしています。

第2節では、欧州評議会の決議(73)22号と(74)29号、および米国のHEWレポートに言及しつつ、データ保護の基本原則の起源を探っています。特に、HEWレポートについては、公正な情報実務のための5つの原則(FIPPs)が、その後の国際的なデータ保護の原則に影響を与えたと指摘しています。

また、この節の最後では、「基本原則の起源、すなわち、関連性の原則を含む基本原則の最初の完成形は、HEWレポートにあったということになりそうである。」と述べ、HEWレポートの重要性を強調しています。

第3節では、「関連性」概念の起源をさらに深く掘り下げ、1969年に英国のKenneth Baker議員が提出した(成立には至らなかった)法案や、1966年のKenneth Karstによる*6RAND研究所のPaul BaranとMelvin Maronの議論に言及しています。特に、Maronの1966年の論考に、関連性の原則の原型となる考え方が示されていたと指摘し、「Maronのこの指摘が『関連性』の原型となった(原則として構成されてはいなかったが)と言えそうである。」と分析しています。

こうした議論を通じて、高木氏は、データ保護の基本原則、とりわけ関連性の原則の起源を、1970年代の欧米の動向とその背後にある1960年代の米国の計算機科学者らの議論に求めているのです。

HEWレポートが示した5つの基本原則は以下の通りです。

- 存在そのものが秘密であるような個人データ記録システムは存在してはならない。

- 個人に関するどのような情報が記録され、それがどのように使用されているか、個人が知ることができる方法がなければならない。

- ある目的のために取得された自分に関する情報が、本人の同意なしに他の目的のために使用されたり利用可能になったりすることを防ぐ方法がなければならない。

- 個人が、自分に関する識別可能な情報の記録を訂正または修正するための方法がなければならない。

- 識別可能な個人情報の記録を作成、維持、使用、または配布する組織は、意図された使用に対するデータの信頼性を保証し、データの誤使用を防止するための予防措置を講じなければならない。

さらに、HEWレポートは、これらの原則とは別に、8つの「セーフガード要件」を示しており、その中の要件(7)が、データの内容に対する要求となっていました。

要件(7)は、「当該データに基づいてなされ得る個人の資格、性格、権利、機会又は利益に関する決定に係る正確性と公平性を保証するため、必要な正確性(accuracy)、完全性(completeness)、適時性(timeliness)及び適切性(pertinence)を備えたシステム上のデータを維持する。」というものです。

高木氏は、この要件(7)の「適切性(pertinence)」が、のちのプライバシー法(Privacy Act of 1974)で「関連性(relevance)」に置き換えられたことに着目。これこそが、データ保護の中核をなす「関連性の原則」の起源であると指摘しています。

そして、HEWレポートが、この「適切性(pertinence)」の要件を、「『地引網』と呼ばれるような行動に走ることがよくある」といった「体系的にスクリーニングする」事態を想定し、「決定に係る正確性と公平性を保証するため」のものとして位置づけていた点に、高木氏は注目しています。

このように、HEWレポートは、5つの基本原則とセーフガード要件(7)を合わせることで、データ保護の基本原則の完成形を示していたというのが、高木氏の分析です。そして、その中でも特に、要件(7)の「適切性(pertinence)」こそが、データ保護の中核をなす「関連性の原則」の起源であると位置づけているのです。

高木氏の論文では、関連性の原則について、以下のような説明がなされています。

まず、第6号の論文で、高木氏は、データ保護の保護利益が「意思決定指向利益モデル」にあると指摘した上で、このモデルの下では、「個人に対して行われる意思決定に際して求められる『関連性の原則』」が重要だと述べています。

そして、第7号の論文では、HEWレポートが示したセーフガード要件(7)の「適切性(pertinence)」が、のちのプライバシー法(Privacy Act of 1974)で「関連性(relevance)」に置き換えられたことに着目。この「関連性」こそが、データ保護の中核をなす原則であると指摘しています。

さらに、同じく第7号の論文で、高木氏は、1979年のJon Bingの論文を引用しつつ、「濫用の主要な形態の1つは、意思決定プロセスにおいて関連性のない(non-relevant)情報を使用すること、又は、本人が関連性がある(relevant)と考えている情報を考慮に入れるのを怠ること」であると述べています。

つまり、関連性の原則とは、個人に関する意思決定を行う際に、その決定の目的に照らして関連性のない情報を使用してはならず、また、関連性のある情報を考慮に入れなければならないという原則なのです。

高木氏は、この関連性の原則こそが、データ保護法制の目的である「意思決定指向利益モデル」を実現するための中核的な原則であると位置づけています。なぜなら、個人に関する意思決定の適正を確保するためには、その決定に用いられるデータが、決定の目的との関係で関連性を有していることが不可欠だからです。

そして、高木氏は、日本の個人情報保護法制や学説が、この関連性の原則の重要性を十分に認識してこなかったことを批判し、データ保護の目的を正しく理解するためには、この原則の意義を再確認する必要があると主張しているのです。

高木氏はまず、日本の個人情報保護法の条文を確認し、関連性の原則に相当する規定が存在しないことを指摘します。個人情報保護法が参照しているOECD8原則の第2原則「データ品質の原則」には、「個人データは、その利用される目的に関連するものであるべきであり、......」と関連性の原則が明記されているにもかかわらず、日本の法律にはこれが反映されていないというのです。

次に、高木氏は、日本の代表的な個人情報保護法の解説書や論文を確認し、そこでも関連性の原則についての言及がほとんどないことを指摘しています。例えば、個人情報保護法制定時の政府の逐条解説書や、有力な論文でも、OECD8原則の第2原則を紹介する際に、関連性の原則に相当する部分を省略したり、その意義を正しく理解していない記述があることを具体的に挙げています。

さらに高木氏は、個人情報保護法制定の際の国会審議や、法制定前の政府の検討会の報告書などを丹念に調べ、そこでも関連性の原則に対する認識が希薄であったことを明らかにしています。例えば、法制定時の国会審議では、野党から関連性の原則に相当する修正案が出された*7ものの、採用されなかったエピソードなどを紹介しています。

こうした分析を通じて、高木氏は、日本の個人情報保護法制と学説が、一貫して関連性の原則を見落としてきたと結論付けています。そして、その原因として、高木氏は、日本が「情報取扱指向利益モデル」に立脚し、情報の取扱いのみに着目する結果、個人に対する意思決定の適正さを確保するという観点を欠いてきたことを指摘しています。

高木氏は、こうした日本の状況を批判的に分析した上で、個人情報保護法制の目的を「意思決定指向利益モデル」の観点から捉え直し、関連性の原則の重要性を再認識することが不可欠だと主張しているのです。

第6号の論文で、高木氏は、日本の識者がGDPRの「プロファイリング」を「推知」の問題と捉えがちであることを批判し、むしろ「決定」の問題として捉え直す必要があると指摘しています。その際、高木氏は、GDPR第22条の「自動決定」(個人に対する自動化された意思決定)に言及しつつ、これが日本法には存在しない規律であることを認めています。

その上で高木氏は、「自動決定」でない「決定」についても、データ保護法制の基本原則の前提となっていると指摘します。GDPR第22条の「自動決定」は、「もっぱら自動化された処理に基づく決定(decision based solely on automated processing)」のことを指しており、人の判断を介して行う「決定」は「自動決定」には当たりません。また、GDPR第22条は「データ対象者に対する法的効果又は同様の重大な影響を及ぼす」ような決定のみを対象としているのに対し、関連性の原則でいう「決定」は、それに限られない、より広い概念だとされています。

つまり、関連性の原則は、自動化されているかどうかを問わず、また、法的効果や重大な影響を及ぼすかどうかを問わず、個人に関する意思決定一般を対象としているのに対し、GDPR第22条は、自動化された処理に基づき、かつ、法的効果等を及ぼす決定のみを対象とした、より限定的な規律だということになります。

高木氏は、日本の個人情報保護法制には、GDPR第22条のような「自動決定」に関する規律は存在しないものの、関連性の原則が対象とする「決定」一般については、日本法も含め、データ保護法制の基本原則の前提となっていると主張しているのです。そして、日本の学説や実務が、この点を十分に認識していないことを問題視しているのです。

例えば、第8号の論文では、データ保護法制の基本概念である「data subject」「data controller」「processing」「data」「file」の起源と、それらがEUのデータ保護指令(DPD)にどのように反映されたかが詳細に分析されています。

高木氏は、「data subject」が日本語で「データ主体」と誤訳されてきた問題を指摘し、この誤訳がデータ保護法制の目的を誤解する一因になっていると主張します。また、「data controller」と「data processor」の区別の重要性*8や、「processing」概念の意義についても詳しく論じられています。

さらに、第6号の論文では、欧州のデータ保護法制の生成過程で、フランスのLouis Joinetが「データ保護の問題全体が、プライバシーの領域から外れた」と発言したエピソードが紹介されています。これは、データ保護法制が、単なる私生活上の秘密の保護ではなく、個人の評価のあり方そのものを問題の中心に置くようになったことを示唆するものとして、高木氏は注目しています。

また、第7号の論文では、欧州評議会の決議やOECDガイドラインの草案段階で、「ファイル」概念をめぐる議論があったことが明らかにされています。そこでは、ファイルの量的な大きさを要件とすべきか、という点などが争点になったようです。高木氏は、こうした議論の背景には、ファイルの規模ではなく、体系的にデータ処理がなされることにこそ、規律の必要性があるという認識があったのではないかと推察しています。

このように、高木氏の一連の論文は、日本の個人情報保護法制の解釈論や立法論に示唆を与えるだけでなく、欧米のデータ保護法制の生成過程を詳細に跡付けることで、この分野の比較法的・歴史的研究としても大きな意義を持つものと言えます。データ保護法制の基本原則や中核的概念の起源と意義を明らかにすることで、高木氏は、この分野の法理論の深化に大きく貢献しているのです。

高木氏によれば、OECDガイドラインの草案段階では、「automatic processing」の定義が置かれていたものの、米国の意向を受けて削除されたという経緯があります。他方、EUのデータ保護指令(DPD)では、「processing of personal data」という概念が中心的な役割を果たしています。

高木氏は、DPDの「processing」概念の起源を探るため、DPDの立案過程を詳細に分析しています。そこでは、当初、「file」の概念を用いる案が検討されていたものの、その後、「file」概念は技術の進歩に対応できないとの理由から削除され、代わりに「processing of personal data」が全面に押し出されるようになったことが明らかにされています。

ただし、高木氏は、DPDの「processing」概念も、無限定に広いものではないと指摘します。DPDの解釈として、「processing」は、単にデータを自動処理すれば該当するのではなく、「異なる個人のデータを区別し、それに基づいて処理を制御できる」ことが必要だとされているというのです。

つまり、高木氏の分析によれば、DPDの「processing」概念は、OECDガイドラインの「automatic processing」と同様に、「ファイル」概念に依拠しつつ、技術の進歩に対応できるよう、より柔軟な形で定式化されたものだということになります。

そして高木氏は、こうした「processing」概念の理解は、データ保護法制の目的を「意思決定指向利益モデル」の観点から捉えることで、初めて可能になるのだと主張します。なぜなら、個人に関する意思決定を行うためには、「データ対象者を参照して」処理の操作を実行する必要があるからです。

高木氏は、こうした理解が、DPD以前の英国のデータ保護法や、米国のプライバシー法、さらには日本の行政機関個人情報保護法の解釈にも通底するものだと指摘します。そして、日本の現行法の解釈や立法論においても、この観点からの再検討が必要だと訴えているのです。

このように、高木氏は、「processing」概念の意義を、単なる技術的な問題ではなく、データ保護法制の目的論と密接に関わる問題として捉えています。そして、その理解のためには、「意思決定指向利益モデル」という法目的論的な観点が不可欠だと主張しているのです。

高木氏は、GDPRの「processing」概念が、データ保護法制の目的を「意思決定指向利益モデル」の観点から捉えることで初めて理解できるものだと主張します。つまり、「processing」には、データ対象者についてデータ処理をするという前提が含意されているというのです。

これに対し、日本の個人情報保護法で用いられている「取扱い」という概念には、そのような含意はないと高木氏は指摘します。「取扱い」は、より一般的で、中立的な用語であり、データ保護法制の目的との関連性は希薄だというのです。 高木氏は、この点を、次のように鋭く批判しています。

「GDPRの『processing』をわざわざ『取扱い』(handling)と言い換えて訳す者が少なくないが、そうした誤訳がデータ保護法制の理解を妨げる結果となっている。」

つまり、高木氏は、「processing」を「取扱い」と訳すことで、「processing」概念が持つ固有の意義、すなわち、データ対象者に関する意思決定との関連性が見失われてしまうと懸念しているのです。

高木氏のこの指摘は、単なる訳語の問題にとどまりません。それは、日本の個人情報保護法制の解釈や運用が、データ保護の本来の目的から乖離してしまう危険性を孕んでいることへの警鐘でもあるのです。

高木氏は、こうした誤解を避けるため、「processing」を「取扱い」ではなく、「処理」と訳すべきだと提案しています。そして、その上で、「処理」概念を、データ対象者に関する意思決定との関連で理解することが肝要だと訴えているのです。

このように、高木氏の一連の論文は、「processing」と「取扱い」の違いを明らかにすることで、日本の個人情報保護法制の根本的な問題点を浮き彫りにしています。そして、その問題の解決のためには、データ保護法制の目的を「意思決定指向利益モデル」の観点から捉え直すことが不可欠だと主張しているのです。

このように、一部に明らかな間違いも含まれていたが、概ね内容を正しく解説してくれており、実用の域に達している感じがする。

この連載論文は(6)〜(8)の前に(1)〜(5)があるのだが、それらも合わせた全部を踏まえて解説させることは、現時点ではClaude 3のコンテキストウィンドウサイズ(入力上限)を超えてしまうので、できない。(1)〜(5)だけでも溢れてしまうので、(1)〜(4)でやってみたところ、質問の途中で(5)の解説が欲しくなり、(5)の途中までの抜粋を作って追加してやってみたのが以下である。

- 個人情報保護から個人データ保護へ——民間部門と公的部門の規定統合に向けた検討(1), 情報法制研究1号

- 個人情報保護から個人データ保護へ——民間部門と公的部門の規定統合に向けた検討(2), 情報法制研究2号

- 個人情報保護から個人データ保護へ——民間部門と公的部門の規定統合に向けた検討(3), 情報法制研究4号

- 個人情報保護から個人データ保護へ——民間部門と公的部門の規定統合に向けた検討(4), 情報法制研究7号

- 個人情報保護から個人データ保護へ——民間部門と公的部門の規定統合に向けた検討(5), 情報法制研究11号(途中までの抜粋)

私:これは私が書いている連載論文の最初の4本です。何が書かれているか、皆さんに解説してください。

第1回では、個人情報保護法の平成27年改正に際して浮き彫りになった未解決の論点として、「容易照合性の提供元基準」の実質的意義の解明の必要性や、行政機関個人情報保護法における「照合することができ」と「容易に照合することができ」の違いの解明の必要性が指摘されています。

第2回では、第1回で指摘された課題のうち、個人情報保護法の平成27年改正で必要性が認識されつつも達成されなかった、個人情報定義の拡張と「プロファイリング」への対応について、何が課題として残されたのかが確認されています。

第3回では、第1回で指摘された「容易照合性の提供元基準」の本来の意義を、情報公開制度を活用して取得した法案立案当局作成の部内資料を分析することで解明しています。具体的には、「個人情報ファイル」の概念や「散在情報」の概念について整理し、「容易に照合することができ」の解釈が、ファイル(リスト)単位でのファイル(リスト)間の照合を指すことを示しました。

第4回では、「個人に関する情報」の語義について、個人情報保護法制と情報公開法制それぞれにおける意味を確認し、両法制で基本的には共通の概念であり、ある一人の「個人」に関する情報を指すものであることを明らかにしています。そして、この語義の理解が、個人情報保護法の近年の改正における論点の解釈に重要であることを指摘しています。

全体として、この連載論文は、個人情報保護法制の基本概念について、立法経緯の分析を通じて、その本来の意義を明らかにしようとするものであり、法制度の理解と運用に重要な示唆を与えるものと言えます。

昭和63年法の立案段階の資料を確認すると、当初の案では「当該行政機関が保有する他のファイル又は台帳その他のものと照合することにより識別できるものを含む」とされていました。この条文から、提供元基準を意図していたことが明白であり、提供先基準を想定していなかったことが読み取れます。

そして、「個人情報ファイル」の概念の分析から、「容易に照合することができ」の意義は、ファイル(リスト)単位でのファイル(リスト)間の照合を指すものであり、「処理情報的照合性」と呼ぶべきものであることが示されました。

これらを踏まえると、「容易照合性の提供元基準」の実質的意義は、個人情報ファイルを保有する機関において、それらのファイル間の照合により個人が識別できる場合には、個人情報として保護する必要があるという点にあると考えられます。

つまり、提供元基準は、個人情報ファイルを用いた個人情報の取扱いにおいて、提供元でのファイル間照合による個人の識別可能性に着目して、個人の権利利益の保護を図ろうとするものだと言えます。

この理解は、情報公開法の「散在情報的照合性」とは異なる、個人情報保護法制独自の「処理情報的照合性」の概念を明らかにするものであり、立法経緯の分析に基づく重要な指摘だと思われます。

第1回で、提供元基準が日本の個人情報保護法制で伝統的に採用されてきたことが確認され、その実質的意義の解明が残された論点として指摘されています。

第3回では、昭和63年法の立案段階の資料から、提供元基準が意図されていたことが明らかにされ、「個人情報ファイル」概念の分析から、その実質的意義が、個人情報ファイルを用いた個人情報の取扱いにおける個人の権利利益の保護にあることが示唆されました。

しかし、なぜ提供元基準による設計が選択されたのかについての直接的な説明は、まだされていないようです。この点は、今後の連載で明らかにされる可能性がありますが、現時点では、立法者の意図や個人情報保護法制の目的との関係など、さらなる分析が必要な論点だと思われます。

提供元基準が個人情報保護法制に適合的な設計なのかどうかを検討するためには、その採用の理由を明らかにすることが重要な課題の一つだと言えるでしょう。

「容易に照合することができ」は、昭和63年法の立案経緯から、当該機関が保有する他の個人情報ファイルとの照合を指すものであり、「処理情報的照合性」を意味する概念であることが明らかにされました。これに対し、「照合することができ」は、情報公開法の1号不開示情報における「照合することができ」と同じ意味で用いられており、「散在情報的照合性」を意味するものと整理されています。

つまり、「容易に照合することができ」は、個人情報ファイルを対象とした場合の、ファイル(リスト)単位でのファイル(リスト)間の照合を指す概念であるのに対し、「照合することができ」は、個人情報ファイルに記録されていない散在情報も対象とした、より広い概念だということです。

そして、行政機関個人情報保護法の「照合することができ」には、「処理情報的照合性」と「散在情報的照合性」の両方が重なって含意されているものとして理解できるとしています。

このように、この連載論文では、立法経緯と条文の分析を通じて、両者の違いを明確化し、行政機関個人情報保護法の「照合することができ」が、二つの異なる照合概念を包含する概念であることを示しています。この整理は、個人情報の保護対象の範囲を理解する上で重要な視点を提供するものと言えます。

行政機関個人情報保護法は、個人情報ファイルに記録された個人情報(処理情報)だけでなく、個人情報ファイルに記録されていない個人情報(散在情報)も保護対象としています。

そのため、「照合することができ」の解釈においても、処理情報に対しては「処理情報的照合性」の概念が適用され、散在情報に対しては「散在情報的照合性」の概念が適用される必要があります。

つまり、「照合することができ」という一つの文言が、対象情報の種類に応じて、二つの異なる照合概念を含意しているのです。

この点で、「処理情報的照合性」と「散在情報的照合性」は、「照合することができ」の解釈において重なり合っていると言えます。

この連載論文では、このような重層的な解釈の構造を明らかにすることで、行政機関個人情報保護法における個人情報の保護対象の範囲を正確に理解するための重要な視点を提供しています。

当初の法案では、「容易に」の文言はなく、「当該行政機関が保有する他のファイル又は台帳その他のものと照合することにより識別できるものを含む」とされていました。その後、各省庁からの意見を受けて、「容易に」が挿入されることになりました。

この経緯について、連載論文では、「他の情報と照合することができ」では、出先機関や倉庫にある文書との照合まで問題にされることを懸念する声があり、その声を受け入れて「容易に」が挿入されたものと推察されています。

そして、最終的には、「容易に照合することができ」は、当該機関が保有する他の個人情報ファイルとの照合を指すものとして解釈が定まったとされています。

つまり、「容易に」とは、当該機関が通常の業務において照合可能な範囲、具体的には、個人情報ファイルを保有する機関内での個人情報ファイル間の照合を意味するものだと理解できます。

この理解に基づけば、「容易に」は、単なる照合の難易度を表すのではなく、照合の対象となる情報の範囲を限定する機能を持つ概念だと言えます。

この点で、「容易に」は、個人情報保護法制における「処理情報的照合性」の概念を支える重要な要素であり、個人情報ファイルを対象とした個人情報保護の仕組みにおいて、保護対象となる個人情報の範囲を画定する役割を担っていると考えられます。

この点について、第2回では、「プロファイリング」への対応が、個人情報保護法の目的として位置付けられなかったことが、「実質的個人識別性」の導入を目指しながらも達成できなかった要因の一つではないかと示唆されています。

また、第3回では、昭和63年法の立法過程において、自動処理に基づく決定の問題への対応が法目的に組み込まれていた可能性が指摘されています。

これらの指摘を踏まえると、「プロファイリング」への対応と「容易照合性の提供元基準」の採用は、個人情報保護法制の目的と密接に関係する問題だと考えられます。

「プロファイリング」は、個人情報の収集と分析に基づく自動的な意思決定の問題を指しますが、その対応においては、個人情報の範囲をどのように画定するかが重要な論点になります。

「容易照合性の提供元基準」は、個人情報ファイルを対象とした個人情報の範囲を画定する基準ですが、その採用の理由を探ることは、「プロファイリング」への対応の在り方を考える上でも重要な示唆を与えるかもしれません。

つまり、「プロファイリング」への対応の必要性が十分に議論されなかったことと、「容易照合性の提供元基準」の実質的意義が明確にされてこなかったことは、個人情報保護法制の目的の理解という点で関連する問題だと言えるでしょう。

連載論文では、この点について直接的な言及はありませんが、両者の関係性を探ることは、今後の個人情報保護法制の在り方を考える上で重要な論点の一つになると思われます。

第2回では、平成27年改正の検討過程で、「実質的個人識別性」の概念の導入により個人情報の定義を拡張しようとする動きがあったものの、結果的には見送られたことが説明されています。

具体的には、「特定の個人を識別しないが、その取扱いによって本人に権利利益侵害がもたらされる可能性があるもの」を「準個人情報」として保護対象に加えることが検討されましたが、事務局案に対して委員から様々な問題点が指摘され、最終的には「制度改正大綱」で姿を消したとのことです。

第4回では、この経緯を踏まえた上で、個人情報保護委員会の事務局レポートにおける「個人識別符号に該当しない符号単体でも個人情報に該当し得る」との記述に着目し、「識別非特定情報」の一部は、従前より個人情報に該当するものとして考えられていた可能性が指摘されています。

つまり、「個人情報定義の拡張」は見送られたものの、従来の解釈の中で「実質的個人識別性」を有する情報の一部は個人情報に含まれ得るとの理解が示唆されているのです。

これは、「個人に関する情報」の意義をどのように理解するかという問題とも密接に関わります。第4回では、「個人に関する情報」とは、ある一人の「個人」に関する情報を指すものであり、集合としての「個人」に関する統計情報等は含まれないと整理されています。

このような「個人に関する情報」の理解は、「実質的個人識別性」を有する情報の一部を個人情報の定義に取り込む余地を残すものだと言えます。

以上のように、「個人情報定義の拡張」をめぐる議論は、「個人に関する情報」の意義の理解と密接に関連しており、その解釈如何によっては、「実質的個人識別性」への対応の可能性が開かれるとも考えられます。

連載論文では、この点について結論は出されていませんが、個人情報の定義の在り方を考える上で重要な論点を提示していると言えるでしょう。

連載論文では、個人情報保護法制における「個人に関する情報」の意義を、情報公開法制におけるそれと比較しながら検討し、両者は基本的には共通の概念であり、ある一人の「個人」に関する情報を指すものであると整理しています。

これに対し、情報公開法制の文脈では、統計情報まで「個人に関する情報」に含まれると解釈する識者が少なくないとのことです。連載論文では、その原因として、過去の裁判例や、集団に関する情報を不開示とする必要性があったことなどを挙げています。

しかし、情報公開法の立案時の内閣法制局での検討状況を分析すると、可能な限り、個人情報保護法制における「個人に関する情報」の意義と平仄を合わせようとしていたことが窺われるとして、統計情報まで含むとする解釈は適切ではないと指摘しています。

また、個人情報保護法制においても、平成27年改正の議論の中で、統計情報が「個人に関する情報」に含まれるとする解釈が見られることが紹介されていますが、連載論文ではこれについても疑問を呈しています。

以上のように、連載論文での「個人に関する情報」の理解は、情報公開法制と個人情報保護法制で共通の概念として、ある一人の「個人」に関する情報を指すものであるというものです。

この理解は、統計情報まで含むとする解釈を採る識者の見解とは異なるものであり、むしろ、立法経緯の分析に基づいて、そのような解釈の問題点を指摘するものだと言えます。

この点で、連載論文での「個人に関する情報」の理解は、通説的な理解とは一線を画するものであり、個人情報保護法制の解釈に新たな視点を提供するものだと評価できるでしょう。

- OECDプライバシーガイドラインとの整合性

日本の個人情報保護法制は、1980年のOECDプライバシーガイドラインを契機として制定されてきました。ガイドラインでは、保護対象となる「personal data」を「any information relating to an identified or identifiable individual」と定義しています。ここでの「an individual」は、ある一人の個人を指すものと理解されます。

- 平成15年行政機関個人情報保護法の立案過程での整理

平成15年行政機関個人情報保護法の立案過程で作成された政府の部内文書では、「『関する情報』の範囲は、請求に記載されている件名で特定される行政文書に記録されている情報に含まれる特定個人について記述されている情報」と説明されており、「ある個人」を前提とした記述がなされています。

- 「個人情報」定義における「個人に関する情報」の位置づけ

個人情報保護法における「個人情報」の定義は、「個人に関する情報」が、文書や電磁的記録上のどの範囲までを一つの「個人情報」とするかを画定する「空間的範囲」を規定するものであり、この「空間的範囲」は、個人情報取扱事業者等による個人情報の取扱いに際して、どのような「記録項目の内容、配列」で構成するかの設計によって定まるものだと理解されます。

- 識別部分と属性部分から成る「個人に関する情報」

情報公開法の立案過程でも、「個人に関する情報」について、「個人識別性に関する部分と当該個人の属性・行動等に関する部分が不可欠の要素」「それらを含むひとまとまりの範囲」という説明がなされており、ここでも「当該個人」という表現が用いられています。

以上のような根拠に基づいて、連載論文では、「ある一人の『個人』に関する情報を指すもの」という「個人に関する情報」の理解が導かれています。

これらの根拠は、立法経緯や国際的なガイドラインなど、客観的な事実に基づくものであり、「個人に関する情報」の意義を理解する上で重要な手がかりを提供するものだと言えるでしょう。

- 個人情報の範囲の不明確化

統計情報まで「個人に関する情報」に含まれるとすれば、個人情報の範囲が不明確になります。特定の個人と結びつかない統計情報まで個人情報として扱うことは、個人情報取扱事業者等に過度な負担を課すことにもなりかねません。

- 「特定の個人を識別することができる」要件との整合性の問題

個人情報保護法では、「個人に関する情報」のうち、「特定の個人を識別することができるもの」が個人情報とされています。統計情報は一般に特定の個人を識別することができないはずであり、この要件との整合性が問題となります。

- 匿名加工情報との関係の曖昧化

統計情報が「個人に関する情報」に含まれるとすれば、それが匿名加工情報に該当するかどうかが問題となります。しかし、匿名加工情報は、特定の個人との対応関係を排斥するために加工されたものであるはずです。統計情報まで「個人に関する情報」に含まれるとの理解は、匿名加工情報の意義を曖昧化させるおそれがあります。

- 個人情報保護法制の目的との齟齬

個人情報保護法制は、個人の権利利益の保護を目的とするものです。しかし、統計情報まで「個人に関する情報」に含まれるとすれば、個人の権利利益とは直接関係しない情報までが規制対象になりかねません。これは、個人情報保護法制の目的から逸脱するものと言えます。

以上のように*9、「個人に関する情報」の意義を誤って解釈することは、個人情報保護法制の運用に様々な混乱をもたらす可能性があります。

特に、個人情報の範囲や匿名加工情報の意義が曖昧化することは、個人情報取扱事業者等の法令遵守を困難にし、ひいては個人情報保護法制への信頼を損ねることにもなりかねません。

したがって、「個人に関する情報」の意義を、立法経緯や法の目的に照らして適切に理解することは、個人情報保護法制の実効性を確保する上で極めて重要だと言えるでしょう。

私:添付したのは、連載の続きの第5回の途中までの抜粋(全部ではコンテキストウィンドウをオーバーするため)です。先ほどの疑問点への答えは書かれていますか。

- 「容易照合性の提供元基準」の実質的意義については、本章第2節で、個人情報を加工して非個人情報を作成するに際して、元データとのデータセット照合を含めて「照合」を解釈することにより、そのような照合ができない程度に加工したものに限り元データから空間的範囲の拡張が及ばなくなると解することができ、空間的範囲の拡張が及ばなくなったものは「個人を識別することができない」ものであって非個人情報であるとの説明がなされています。

- 「個人情報定義の拡張」が達成されなかったことについては、本章第3節で、「特定の」の語は余分な修飾語にすぎないとの指摘がなされています。また、本稿シリーズ(2)で指摘された「識別非特定情報」の一部が従前より個人情報に該当するものとして考えられていた可能性についても、本章の検討により明らかにされるものと思われます。

- 「プロファイリング」への対応が達成されなかったことについては、直接的な言及はありませんが、本章第3節で「個人を識別することができる」の意義を解明することが、「プロファイリング」への対応の在り方を考える上でも重要な示唆を与えるものと考えられます。

このように、本章では、先に指摘された疑問点に対する答えが示されつつあります。特に、「容易照合性の提供元基準」と「個人を識別することができる」の意義の解明は、個人情報保護法制の解釈に重要な視座を提供するものと言えるでしょう。

それによると、「特定の」という語は、昭和63年法から平成15年個人情報保護法へ移行する際の立案過程において、専門委員会の一人の委員の発言で付け加えられたものであり、「個人に関する情報」概念への誤解が原因で挿入されたものであって、何ら意味をなしていない余分な修飾語にすぎないとのことです。

つまり、「特定の個人を識別する」と「個人を識別する」とで実質的な意味の違いはなく、「特定の」は不要な語であるという主張がなされています。

この主張の根拠については、本稿シリーズ(2)の注49で触れられているとのことですが、本章の抜粋部分だけでは詳細は明らかではありません。ただ、「個人に関する情報」の意義を「ある一人の個人」に関する情報を指すものと理解するならば、その情報から識別される個人は「特定の」個人であるはずだから、あえて「特定の」と形容する必要はないということなのかもしれません。

いずれにせよ、本章の主眼は「個人を識別することができる」の意義の解明にあるようなので、そこでどのような議論が展開されるのか、続きが気になるところです。

第2回の注49では、平成15年法の草案を検討していた内閣IT戦略本部の個人情報保護法制化専門委員会で、平成12年9月8日に示された「個人情報保護基本法制に関する大綱案(素案)」に対し、第24回会合で、上谷清委員が、「『当該個人』という表現があり、現行の行政機関個人情報保護法にも用いられているが、『当該』という関係代名詞に対応する先行詞がなく、これはおかしいのではないか。『特定の』個人という表現の方が適当ではないか。」との指摘があり、同年9月22日に示された「大綱案(素案修正版)」で「特定の個人を識別」に修正されたとのことです。

また、注50では、この指摘について、「当該」が指す先行詞がないとするのは当たらないとの見解が示されています。「個人に関する情報であって」の「個人」は具体的な「ある個人」のことを指しているので、「先行詞がない」との指摘は当たらないというのです。

これらの注釈を踏まえると、「特定の」が付け加えられたのは法技術的な修正に過ぎず、実質的な意味の違いはないということが理解できます。「個人に関する情報」が「ある一人の個人」に関する情報を指すものだとすれば、「特定の」は余分な修飾語だということになります。

ご指摘いただきありがとうございました。注釈を確認することの重要性を再認識しました。

「個人情報保護基本法制に関する大綱案(素案)」では、個人情報の定義について、「当該個人を識別できるもの」という表現が用いられていました。これに対して、上谷清委員は、「当該」という関係代名詞に対応する先行詞がないと指摘したのです。 関係代名詞とは、先行する名詞を受けて、それを修飾する働きをする代名詞のことです。例えば、「私が昨日会った人は、有名な歌手だった。」という文では、「人」が先行詞で、「私が昨日会った」が関係代名詞の節になります。

上谷委員の指摘は、「当該個人を識別できるもの」という表現では、「当該」が指す先行詞がないというものでした。つまり、「当該個人」という表現だと、それ以前に特定の個人について言及されていないのに、あたかもその個人を指すかのような表現になっているということです。

これに対して、本稿シリーズの筆者は、「個人に関する情報であって」の「個人」こそが「当該」の指す先行詞だと反論しています。「個人に関する情報」という句が一つのレコード(個票)を指しているのだから、この「個人」は具体的な「ある個人」を指しており、先行詞として機能しているというのです。

つまり、上谷委員の指摘は、「個人に関する情報」を抽象的な意味での「個人」と捉えたために生じた誤解だったということになります。

結局、「特定の個人」という表現に変更されたわけですが、筆者はこれを実質的な意味のない修正だったと評価しているようです。

本稿シリーズ(4)では、「個人に関する情報」の意義について詳細に検討されています。そこでは、「個人に関する情報」とは、ある一人の「個人」に関する情報を指すものであり、集合としての「個人」に関する統計情報等は含まれないと整理されています。

この理解に立てば、「個人に関する情報」から識別される個人は、当然に「特定の」個人を指すことになります。なぜなら、「ある一人の個人」に関する情報からは、その一人の個人しか識別されないからです。

しかし、「個人に関する情報」を、統計情報のような集合としての「個人」に関する情報まで含むものと誤解してしまうと、「個人を識別できる」だけでは不十分で、「特定の個人を識別できる」と限定する必要があるように思えてしまうのかもしれません。

つまり、「個人に関する情報」の意義の誤解が、「特定の」を付け加えなければならないという誤解を生んだと考えられるのです。

本稿シリーズの筆者は、このような誤解を避けるためにも、「個人に関する情報」の意義を正確に理解することが重要だと主張しているのだと思われます。「特定の」が余分な修飾語だと指摘することで、「個人に関する情報」の意義についての理解を促しているのでしょう。

残念ながら、本稿シリーズ第5回の抜粋部分には、この点に関する判例の言及は見当たりません。

ただ、本稿シリーズ(4)の注2では、近時の裁判例として、福島地裁令和2年12月1日判決が紹介されています。この判決では、いじめに関するアンケートの集計表等について、「a中学校の生徒の保護者という集団に関する情報ではあっても、その集団を構成する保護者の個人に関する情報とはいえないし、a中学校の生徒の個人に関する情報ともいえない。また、特定の個人を識別し、又は識別し得るものともいえない。」と判示されたとのことです。

この判決は、集団に関する情報それ自体は「ある一人の個人」に関する情報とは言えないとの解釈を示したものと言えそうです。

ただ、本稿シリーズの筆者は、この判決の評釈において、判決が「個人に関する情報」該当性を否定した点に言及がないことを指摘しています。

このように、判例の動向についても注意深く分析がなされているようですが、本章の抜粋部分だけでは、「特定の個人を識別することができる」の意義についての判例の立場は明らかではありません。

本稿シリーズの続編に更なる分析があるのかもしれません。判例の解釈が、本稿シリーズの筆者の見解とどのように関係するのか、興味深いところです。

具体的には、1990年の福岡地裁判決(福岡県教育情報公開請求事件)が取り上げられています。この事件では、県立高校の中途退学者数と原級留置者数が不開示情報としての「個人に関する情報」に該当するかが争われました。

判決は、中途退学者数といった統計量に集計された情報を、「生徒個人に関する情報というよりは、各県立高校に関する情報というべき内容のもの」としつつも、「個人に関する情報」に「一応」含まれるものとの解釈を示したとのことです。

本稿シリーズの筆者は、この判決における「個人」の捉え方について、「an individual」(ある一人の個人)ではなく「some individuals」(何人かの個人)に相当する意味で解釈されていたようだと指摘しています。

つまり、この判決は、統計情報のような集団に関する情報も「個人に関する情報」に含まれ得るという立場をとっていたと言えそうです。

これは、先の福島地裁判決とは異なる解釈だと言えます。福島地裁判決は、集団に関する情報それ自体は「ある一人の個人」に関する情報とは言えないとの立場をとっているからです。

このように、「個人に関する情報」の意義をめぐっては、裁判例の間でも解釈が分かれているようです。本稿シリーズの筆者は、福岡地裁判決の解釈は適切ではなく、福島地裁判決の解釈が妥当だと考えているようですが、判例の動向については引き続き注目が必要そうです。

福岡地裁判決のように、統計情報のような集団に関する情報も「個人に関する情報」に含まれ得るという立場に立てば、個人情報の保護対象は広く捉えられることになります*10。この場合、集団に関する情報であっても、それが特定の個人を識別することができるものであれば、個人情報として保護されることになるでしょう。

他方、福島地裁判決のように、集団に関する情報それ自体は「ある一人の個人」に関する情報とは言えないという立場に立てば、個人情報の保護対象はより限定的に捉えられることになります。この場合、集団に関する情報は、それ自体では個人情報に該当しないことになるので、特定の個人を識別できるかどうかを問題にする必要がないことになります。

このような理解の違いは、実務上も大きな影響を及ぼし得ます。例えば、事業者が保有する個人情報の範囲を確定したり、個人情報の取扱いに際して求められる義務の内容を判断したりする際に、「個人に関する情報」をどう捉えるかが重要になってくるでしょう。

また、個人情報保護法の目的である個人の権利利益の保護という観点からも、この解釈の違いは重要です。保護対象を広く捉えすぎれば、事業活動に過度な制約がかかるおそれがありますが、逆に狭く捉えすぎれば、個人の権利利益が十分に保護されないおそれがあります。

本稿シリーズの筆者が指摘するように、「個人に関する情報」の意義を「ある一人の個人」に関する情報に限定して理解することが、個人情報保護法制の目的に照らして適切なのかどうかは、慎重に検討されるべき問題だと言えそうです。

本稿シリーズの筆者は、「個人に関する情報」を「ある一人の個人」に関する情報に限定して理解すべきだと主張しています。この理解に立てば、「個人を識別することができる」とは、「ある一人の個人」を識別できることを意味することになります。

つまり、ある情報から「ある一人の個人」が識別できるかどうかが、その情報が個人情報に該当するかどうかの判断基準になるわけです。この場合、集団に関する情報のように、特定の個人との結びつきが希薄な情報は、個人情報には該当しないことになります。

これに対して、福岡地裁判決のように、「個人に関する情報」を広く捉えると、「個人を識別することができる」の意味も広がる*11ことになります。集団に関する情報も「個人に関する情報」に含まれ得るとすれば、その情報から何らかの個人が識別できれば個人情報に該当することになるからです。

このように、「個人に関する情報」の意義は、「個人を識別することができる」の解釈の前提となる重要な概念だと言えます。 本稿シリーズの筆者は、「個人を識別することができる」の意義を適切に理解するためにも、「個人に関する情報」を「ある一人の個人」に関する情報に限定して理解することが不可欠だと考えているのだと思われます。

この点は、個人情報の定義の解釈において、非常に重要な指摘だと言えるでしょう。「個人に関する情報」と「個人を識別することができる」の意義を一体的に理解することが、個人情報保護法制の目的に適った解釈につながるのではないでしょうか。

本稿シリーズ(2)では、平成27年改正の検討過程で、「実質的個人識別性」の概念の導入により個人情報の定義を拡張しようとする動きがあったものの、結果的には見送られたことが説明されています。ここでいう「実質的個人識別性」とは、特定の個人を識別できなくても、その取扱いによって本人に権利利益侵害がもたらされる可能性がある情報のことを指していました。

この「実質的個人識別性」を持つ情報を個人情報の定義に含めようとする試みは、「特定の個人を識別することができる」という現行の定義では捉えきれない情報も保護対象に含めようとする意図があったと考えられます。

しかし、本稿シリーズの筆者は、「特定の」が余分な修飾語にすぎないと指摘しています。なぜなら、「個人に関する情報」を「ある一人の個人」に関する情報に限定して理解すれば、そこから識別される個人は必然的に「特定の」個人だからです。 つまり、「特定の」を付け加えなくても、「個人を識別することができる」という定義で十分だというのが筆者の主張だと言えます。

この主張が正しいとすれば、「実質的個人識別性」を持つ情報の一部は、実は現行の定義でも個人情報に含まれ得ることになります。「ある一人の個人」に関する情報であれば、それが「特定の個人を識別することができる」ものでなくても、個人情報に該当し得るからです。

このように考えると、「特定の」が余分な修飾語だという指摘は、「個人情報定義の拡張」が必ずしも必要ではなかったことを示唆しているとも言えます。

ただ、この点については、「個人を識別することができる」の意義をどう理解するかによって異なる見方もあり得るでしょう。本稿シリーズでは、この点についての筆者の見解が示されることが期待されます。

- 個人情報保護法の改正を通じて浮かび上がった論点と課題

本稿シリーズ(1)では、平成27年改正で明らかになった「容易照合性の提供元基準」や、「個人情報」と「個人データ」の違いなどの論点が提示されています。本稿シリーズ(2)では、「プロファイリング」への対応や「個人情報定義の拡張」といった、改正で達成できなかった課題が取り上げられています。

- 「個人情報ファイル」概念と「容易照合性」の意義

本稿シリーズ(3)では、「個人情報ファイル」の概念と、「容易照合性」の提供元基準の意義が詳細に分析されています。特に、「処理情報的照合性」と「散在情報的照合性」という概念が提示され、「容易照合性」の理解に新たな視座が提供されています。

- 「個人に関する情報」の意義と解釈

本稿シリーズ(4)では、「個人に関する情報」の意義が、個人情報保護法制と情報公開法制の双方において検討されています。特に、「個人に関する情報」を「ある一人の個人」に関する情報に限定して理解することの重要性が指摘されています。

- 「個人を識別することができる」の意義と解釈

本稿シリーズ(5)では、「個人を識別することができる」の意義が、「特定の個人を識別する」という語の解釈も含めて検討されています。この意義の理解が、「容易照合性」の理解や、匿名加工情報の意義の理解にも影響することが示唆されています。

全体として、本稿シリーズは、個人情報保護法制の基本概念について、立法経緯や情報公開法制との比較を通じて、その本来の意義を明らかにしようとする意欲的な試みだと言えます。

特に、「個人に関する情報」と「個人を識別することができる」の意義の解明は、個人情報の保護対象の範囲を画定する上で重要な意味を持つと考えられます。

本稿シリーズの議論は、個人情報保護法制の適切な解釈と運用に資する重要な示唆を提供するものと評価できるでしょう。

「空間的範囲」とは、一つの「個人情報」の単位を画定するものです。具体的には、「個人に関する情報」の語がこの役割を担っています。例えば、昭和63年法の「処理情報」は、表形式データの各行が「個人に関する情報」に相当し、その空間的範囲を画定していました。

他方、「条件的範囲」とは、ある「個人に関する情報」が個人情報に該当するための条件を画定するものです。「個人を識別することができるもの」という文言がこの役割を果たしています。つまり、ある「個人に関する情報」が、その内容から「個人を識別することができる」場合に、個人情報に該当するということです。

興味深いのは、「他の情報と照合することにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む」という括弧書きの意義が、個人情報保護法と情報公開法で異なるという指摘です。

個人情報保護法では、この括弧書きは、「空間的範囲」を拡張するものだとされています。つまり、ある情報が他の情報と照合できる場合、その両方の情報が一つの個人情報を構成するということです。

他方、情報公開法では、この括弧書きは、基本的に「条件的範囲」を拡大するものだとされています。つまり、ある情報がそれ自体では特定の個人を識別できなくても、他の情報と照合することで識別できる場合には、不開示情報に該当するということです。

このように、同じ文言でも、個人情報保護法と情報公開法では異なる意義を持っているという指摘は、両法の解釈を考える上で重要な示唆を与えてくれます。

本稿シリーズの筆者は、この違いを踏まえることが、「容易照合性」の提供元基準の理解にもつながると指摘しています。個人情報保護法における「容易照合性」は、基本的に「空間的範囲」を拡張するものであって、「条件的範囲」を拡大するものではないというのが筆者の見解のようです。

本稿シリーズ(3)では、「容易照合性の提供元基準」の実質的意義について、立法経緯の分析を通じて解明が試みられましたが、なぜ提供元基準が採用されたのかという根本的な理由については、まだ明らかにされていないようです。

本稿シリーズ(5)の第2節では、個人情報保護法における「空間的範囲」と「条件的範囲」の設計について、情報公開法との対比を通じて分析がなされています。この分析から、個人情報保護法が「容易照合性」を基本的に「空間的範囲」を拡張するものとして位置づけていることが明らかにされました。

しかし、なぜこのような設計になっているのかについては、やはりまだ十分な説明がなされていないように見受けられます。 ただ、本稿シリーズの筆者は、この設計の理解が、個人情報保護法制の目的と密接に関係する問題だと指摘しています。「プロファイリング」への対応の必要性が十分に議論されなかったことと、「容易照合性の提供元基準」の実質的意義が明確にされてこなかったことは、個人情報保護法制の目的の理解という点で関連する問題だというのです。

このことからすると、個人情報保護法制の目的をどのように理解するかが、「空間的範囲」と「条件的範囲」の設計の理由を探る上で重要な鍵になるのかもしれません。

本稿シリーズの続編では、この点について更なる分析が展開されることが期待されます。個人情報保護法制の目的と、「空間的範囲」・「条件的範囲」の設計との関係性が明らかにされれば、個人情報保護制度の理解にも大きく資するものと思われます。

できるだけ素人の立場で質問するようにしたが、だんだんおかしくなってきたので、答えを知ってて誘導質問する形になってしまった。これではClaude 3の実力の検証にならない。

第5回が途中までしか読み込めていないことも残念なので、改めて、(3)〜(5)を読み込ませてやってみた。

私:これは私が書いている連載論文の第3回から第5回まで(第1回と第2回はコンテキストウィンドウをオーバーするので省いています)です。何が書かれているか、皆さんに解説してください。

第3回では、「容易照合性の提供元基準」という論点について、昭和63年の法律の立案経緯を情報公開制度を活用して入手した部内資料を基に解明しています。「個人情報ファイル」の概念と「散在情報」の概念を整理し、「容易に照合」の意味するところを明らかにしています。

第4回では、「個人に関する情報」という語の意味を、個人情報保護法と情報公開法の双方の観点から詳細に分析しています。この語が「ある一人の個人」に関する情報を指す概念であることを示し、個人情報の単位としての「空間的範囲」を画定する機能を持つことを論じています。

第5回では、個人情報保護法における「個人を識別することができる」の意義について、情報公開法における同様の概念と対比しながら検討しています。その上で、令和3年の個人情報保護法改正における「個人情報」定義の統一と「匿名加工情報」の統一について評価し、残された課題を示唆しています。

これらの考察を通じて、個人情報保護法の基本概念の理解を深め、法改正の意義と課題を明らかにすることを目指していると理解できます。情報公開制度を活用した立法経緯の丹念な分析と、法律用語の意味の精緻な検討が特徴的だと感じました。

- 「個人を識別することができる」とは、少なくとも昭和63年法の「処理情報」については、「一定の事務の目的を達成するために」個人に割り当てられたレコードを「検索(retrieve)することができる」ことと同義であった。

- 令和3年改正により、民間部門と公的部門の「個人情報」定義が共通のものとなり、「容易に照合」に統一されたことは妥当である。

- 令和3年改正により、「非識別加工情報」が「匿名加工情報」に改められたことで、加工基準の足掛かりが提供元基準に統一されたことの意義は大きい。

- 個人情報保護法の法目的から、個人識別性の概念を再構築する必要がある。保護法の法目的の中核は、処理情報による個人の選別から個人を保護することにあると考えられる。

- 以上の整理に基づけば、令和3年改正による公民一元化での概念統一の狙いが理解でき、統一された定義を基に、個人識別性の概念の再構築を進めることができる。

つまり、第5回は、個人情報保護法の中核的概念である個人識別性について、法の目的に立ち返って再構築するための基礎を提供し、令和3年改正の意義を確認するとともに、残された課題を提示していると言えます。

昭和63年法の「処理情報の本人」の定義をめぐる立案経緯を分析すると、本来の趣旨は、処理情報を前提とした場合に、「処理情報化によって識別される状態にある」ことを言うものであったと推察されます。つまり、「処理情報の本人」とは、処理情報の形にデータを構成する(ビューを設定する)ことによって、その各レコードに対応することとなる個人を指すということです。

そして、「個人情報」定義における「個人を識別することができる」の意義も、処理情報を前提とした場合には、処理情報化によって識別される状態にあることを指すものとして解釈して差し支えないはずだったと論じています。

この解釈の妥当性は、「処理情報の本人」定義と「個人情報」定義の条文の構造の類似性からも裏付けられるとしています。両者の違いは、「当該個人を識別できる」と「検索し得る」の部分のみであり、これらは同義だったのではないかと推察しています。

さらに、1970年代の欧米のデータ保護法制の考え方も参照し、retrievabilityの基準という考え方が、日本の「個人を識別することができる」の意義とも通底するものであることを指摘しています。

つまり、この部分は、個人情報保護法の中核をなす「個人を識別することができる」という概念が、昭和63年法の段階では、「検索(retrieve)し得る」という意味であり、処理情報の文脈で用いられていたことを丁寧に論証している部分だと言えます。

通説的には、「個人を識別することができる」とは、その情報から、どの個人のことを指しているのかを特定できるということだと理解されています。つまり、一般的な理解では、情報の内容から個人が識別できるかどうかという観点から解釈されているのです。

これに対して、この論文では、「個人を識別することができる」とは、情報システムにおいて個人ごとのデータを検索(retrieve)できる状態にあるということだと理解しています。つまり、情報の内容からではなく、情報の構造や管理の方式から個人が識別できるかどうかを判断しているのです。

この理解は、昭和63年法の立法経緯や、欧米のデータ保護法制の考え方に照らして導かれたものですが、現在の通説的な理解とは大きく異なります。個人情報保護法の解釈において、情報の内容だけでなく、情報の構造や管理の方式に着目するという新しい視点を提供するものだと言えるでしょう。

ただし、この理解が妥当かどうかについては、さらなる検討と議論が必要だと思われます。この論文は、通説的理解に再考を迫る重要な問題提起だと言えます。

この論文では、Jon Bingの1980年の論文を引用しながら、retrievabilityの基準について次のように説明しています。

米国のPrivacy Act of 1974では、「system of records」の概念が重要であり、個人情報を含む全てのシステムが対象となるわけではなく、氏名や番号その他の記述子(descriptor)によって、個人情報を引き出す(retrieve)ことを可能とするもののみが対象となる。このことは「retrievabilityの基準」と呼んでよい。

この基準では、データを保有する行政機関の実際のretrieve実務によって対象となるかどうかが決まる。たとえ、何らかの識別子によって検索を容易にするよう設計されたシステムであっても、機関が実際にはこれらの識別子によって記録をretrieveしていない場合には法の対象とはならない。

つまり、retrievabilityの基準とは、情報の内容ではなく、情報システムの設計と運用実態に着目して、個人情報の該当性を判断する考え方だと言えます。特定の個人のデータを検索(retrieve)できるようになっているかどうかが重要なのです。

この考え方は、日本の昭和63年法の「処理情報」の概念設計にも影響を与えた可能性があると、この論文では指摘されています。つまり、retrievabilityの基準は、日本の個人情報保護法の解釈を再考する上でも示唆に富む考え方だと位置づけられています。

昭和63年法では、「処理情報の本人」は、「処理情報において識別される個人のうち、電子計算機処理上他の個人の氏名、生年月日その他の記述又は他の個人別に付された番号、記号その他の符号によらないで検索し得るもの」と定義されていました。

この定義について、論文では次のように分析しています。

「処理情報の本人」が「本法の主たる保護対象」であるとされている理由は、「当該個人の権利利益の侵害のおそれが少ない」からではなく、訂正請求に応じる法的利益が乏しいからだと理解できる。つまり、保護法の法目的が「誤ったデータにより本人が評価されてしまう問題の解決」にあるとすれば、評価対象となっていない個人については、訂正請求に応じる必要性が低いということになる。

そして、「処理情報の本人」の定義における「検索し得る」は、retrievabilityの基準と同様の発想に立っていると見ることができる。つまり、個人に割り当てられたデータを検索(retrieve)できるかどうかが、「処理情報の本人」に該当するかどうかの判断基準になっているのです。

このように、「処理情報の本人」の概念は、保護法の法目的と密接に関連しており、その該当性の判断基準としてretrievabilityの考え方が用いられていると論文では指摘されています。これは、「個人を識別することができる」の意義を再考する上での重要な手がかりになると位置づけられています。

論文によれば、当初の法案では、「処理情報の本人」は単に「処理情報によって識別される個人」と定義されていました。これは、処理情報の形にデータを構成することによって、各レコードに対応する個人を指すという趣旨だったと推察されます。

しかし、その後の修正で、「処理情報において識別される個人のうち」という文言が加えられ、さらに「他の個人の……によらないで検索し得るもの」という限定が加えられました。この経緯について、論文では次のように分析しています。

この限定が加えられた理由は、ある個人Aのデータに他の個人Bに関する情報が含まれている場合に、BについてもAのデータを使って検索できるとすると、Aの個人情報の開示請求をBに認めることになり、Aのプライバシー侵害のおそれがあるからだと説明されている。

つまり、ある個人のデータに含まれる他の個人の情報については、その他の個人を「処理情報の本人」に含めないという趣旨だと理解できます。これは、retrievabilityの考え方に基づいて、実際に検索の対象として扱われている個人のみを「本人」と認めるという発想だと言えます。

ただし、論文では、この説明には論理的な一貫性が欠けている面があると指摘されています。「他の個人……によらないで」という文言の妥当性については、なお検討の余地があるということです。

いずれにせよ、この規定の分析を通じて、「処理情報の本人」の概念が、retrievabilityの考え方と密接に関連していることが示されています。

通説的な理解では、「個人を識別することができる」とは、情報の内容から個人が特定できるかどうかという観点から解釈されます。しかし、この理解に立つと、「処理情報の本人」の定義や「他の個人の……によらないで」という規定の意味を説明するのは難しくなります。

例えば、ある個人Aのデータに他の個人Bの情報が含まれている場合、通説的な理解では、Bも「識別される個人」に該当すると考えられます。しかし、「処理情報の本人」の定義では、Bは「他の個人の……によらないで検索し得るもの」ではないため、「本人」には該当しないことになります。

この論文では、このような規定の意味を説明するためには、情報の内容ではなく、情報システムにおける検索可能性(retrievability)に着目する必要があると主張しています。つまり、実際に検索の対象として扱われている個人のみを「本人」と認める考え方に立てば、これらの規定の意味をより整合的に説明できるというのです。

このように、「処理情報の本人」の概念や関連規定の分析を通じて、この論文は、個人情報保護法の解釈において通説的な理解とは異なる視点、すなわち情報システムにおける検索可能性に着目する視点の重要性を示唆しているのです。

まず、昭和63年法の法目的が、「誤ったデータにより本人が評価されてしまう問題の解決」にあったと考えられます。つまり、個人情報の保護というよりは、むしろ個人データの適正な管理と利用を通じて個人の権利利益を保護することが主眼だったのです。

このような法目的に照らせば、保護の対象となる「本人」は、そのデータが実際に個人の評価に用いられる可能性のある個人に限定されることになります。つまり、情報システムにおいて検索の対象として扱われ、データの利用に際して参照される個人が「本人」なのです。

他方、データに含まれていても検索の対象とはならない個人は、評価に用いられるリスクが低いため、同じレベルの保護は必要ないと考えられたのでしょう。「処理情報の本人」の定義における「他の個人の……によらないで検索し得るもの」という限定は、このような考え方を反映したものだと理解できます。

また、このような設計は、1970年代の欧米のデータ保護法制、特に米国のPrivacy Act of 1974におけるretrievabilityの考え方の影響を受けたものだと論文では指摘されています。つまり、検索可能性に着目して個人情報の範囲を画定するという発想は、日本独自のものではなく、国際的な潮流の中で形成されたものだったのです。

以上のように、この論文では、「処理情報の本人」の概念の設計について、法目的との関係と国際的な背景という両面から説明が試みられています。この分析は、昭和63年法の立法趣旨を理解する上で重要な示唆を与えるものだと言えます。

論文では、昭和63年法の法目的について、二つの可能性が提示されています。一つは、「業務上取り扱う情報の秘密保持」であり、もう一つは、「誤ったデータにより本人が評価されてしまう問題の解決」です。

そして、「処理情報の本人」の定義に関する政府の説明資料の分析から、昭和63年法の法目的は、後者の「誤ったデータにより本人が評価されてしまう問題の解決」の方に重点があったと論文では推察しています。

この法目的に照らせば、保護の対象となる「本人」は、そのデータが実際に個人の評価に用いられる可能性のある個人に限定される必要があります。なぜなら、評価に用いられないデータについては、訂正請求等に応じる必要性が乏しいからです。

このように、「処理情報の本人」の概念は、法目的と密接に関連して設計されたものだと論文では指摘されています。つまり、個人データの適正な管理と利用を通じて個人の権利利益を保護するという法目的を実現するために、検索可能性(retrievability)に着目して「本人」の範囲を画定する必要があったのです。

さらに、論文では、この法目的は現行の個人情報保護法にも引き継がれていると指摘されています。そして、この法目的に立ち返って個人識別性の概念を再構築することが、今後の課題だと提言されています。

このように、法目的の理解は、この論文の議論全体を貫く重要なテーマになっています。個人情報保護法の解釈において、法の目的に立ち返って条文の意味を考察することの重要性が示唆されているのです。

この論文では、令和3年改正前の状況として、行政機関個人情報保護法の「個人情報」定義では「他の情報と照合することができ」とあるのに対し、民間部門の個人情報保護法では「他の情報と容易に照合することができ」とあり、「容易に」の有無で定義が異なっていたことが指摘されています。

そして、この違いが、個人情報該当性の判断や匿名加工情報の取扱いをめぐる解釈上の混乱を招いていたと分析されています。特に、「容易に照合」と「照合」の違いが明確にされないまま、地方公共団体の個人情報保護条例で「非識別加工情報」の制度が導入されようとしていたことが問題視されています。

これに対して、令和3年改正では、「個人情報」定義について、民間部門の定義を公的部門にも適用し、「容易に照合」で統一することとされました。この改正について、論文では以下のように評価しています。

「『個人情報』定義を『容易に照合』で統一したこの理由付けは、この見解と整合している」

「『中間整理』の記載されていた、開示等に係る部分だけ『照合』のままとする案が削除されて、『最終報告』の形に変更された背景には、内閣法制局からの指摘があったようである」

つまり、「容易に照合」への統一は、個人情報該当性の判断基準を明確化し、民間部門と公的部門で整合的な解釈を確保するために必要な改正だったと評価されているのです。

また、この統一は、次の結論リストの3.で述べられている匿名加工情報の取扱いの統一とも密接に関連しています。「容易に照合」を基準とすることで、匿名加工情報の加工基準を「元データとのデータセット照合が可能であるか否か」に統一することができるようになったのです。

このように、令和3年改正による「個人情報」定義の統一は、個人情報保護法の解釈をめぐる混乱を解消し、民間部門と公的部門の規律の整合性を確保する上で重要な意義を持つ改正だったと、この論文では評価されています。

論文では、個人情報保護法の「個人情報」定義における「照合」について、以下のような見解が示されています。

- 保護法における「照合」は、基本的に、「個人情報」の「空間的範囲」を拡張する機能を持つ。つまり、ある情報と照合することで、その情報も「個人情報」に含まれる範囲が広がるのである。

- 他方、公開法における「照合」は、「個人情報」の「条件的範囲」を拡大する機能を持つ。つまり、他の情報と照合することで特定の個人が識別できるようになれば、その情報が不開示情報に該当する範囲が広がるのである。

- このように、保護法と公開法では、「照合」の意義が異なっている。保護法では空間的範囲の拡張であるのに対し、公開法では条件的範囲の拡大である。

- 保護法における「容易に照合」は、「空間的範囲」の拡張を「容易」なものに限定するという意味である。他方、公開法における「容易」の要件のない「照合」は、「条件的範囲」の拡大を無制限に*12認めるものである。

令和3年改正で、保護法の「個人情報」定義が「容易に照合」に統一されたことは、この見解、特に4.の理解と整合しているというのが、論文の趣旨です。つまり、「容易に照合」への統一は、保護法における「照合」が「空間的範囲」の拡張を意味するものであり、それを「容易」なものに限定するという解釈と整合的だというのです。

逆に言えば、保護法で「照合」のままだと、公開法と同じように「条件的範囲」の拡大を無制限に認めるものと解釈される余地があり、それは保護法の趣旨にそぐわないということになります。

このように、「この見解と整合している」というのは、令和3年改正による「容易に照合」への統一が、この論文で示された「照合」の意義に関する理解と合致しているということを指しているのです。

まず、行政機関個人情報保護法の解釈として、「容易に照合」ではなく「照合」とされていたことについて、情報公開法との整合性を確保する必要性から説明されてきました。つまり、情報公開法では「照合」とされているので、行政機関個人情報保護法でも「照合」とすることで、開示請求の対象となる個人情報の範囲を情報公開法と揃えようとしたのです。

これに対して、令和3年改正で「容易に照合」に統一されたことで、情報公開法との整合性が失われるのではないかという疑問が提示されています。特に、情報公開法の下では開示対象となっていた情報が、「容易に照合」では対象外となってしまうのではないかという懸念です。

また、「容易に照合」という要件では、「照合」の範囲が限定されすぎるのではないかという批判もあります。「容易」の基準があいまいで、解釈の余地が大きいという指摘です。

しかし、この論文では、こうした疑問や批判に対して、以下のように反論しています。

- 情報公開法との整合性については、個人情報保護法と情報公開法では、そもそも「照合」の意義が異なっているので、同じ基準にする必要はない。

- 「容易に照合」では対象外となる情報については、本人が開示請求する際に、自己の情報であることを説明することで対象となり得るので、問題はない。

- 「容易」の基準があいまいだという批判については、保護法の文脈では、「retrievability(検索可能性)」の観点から一定の基準を設定できる。

つまり、この論文では、「容易に照合」への統一に対する疑問や批判は、「照合」の意義や保護法の法目的に関する理解が不十分なことから生じているものだと指摘しているのです。

したがって、この論文の立場からは、令和3年改正による「個人情報」定義の統一は、保護法の解釈をより明確で整合的なものにするための妥当な改正だったと評価されることになります。

まず、宇賀克也教授の見解として、「行政機関個人情報保護法の個人情報に係るモザイク・アプローチは、行政機関個人情報公開法のそれと平仄を合わせる必要があったことにも留意しなければならない」という疑問が紹介されています。

次に、令和3年改正の立案過程での議論が詳細に分析されています。当初は、「情報公開法制との整合性が問題になるのは行政機関等に対する開示等請求権に係る規定に限られることから、一元化後の法においても、これらの規定の対象となる情報に限っては、『他の情報と照合することができ......を含む』ことを条文上明記し、情報公開法制の文脈で照合可能性が認められる情報が引き続き開示等請求権の対象となることを明らかにすることが適当である」という方針だったようです。

しかし、最終的には、「『照合可能性はあるが容易照合可能性のない情報』であって、①の規律ではカバーされないものは、観念的には存在し得ても、具体的には想定されないこと......から、実質的な影響は生じないと考えられる」という理由から、「照合」を「容易に照合」に統一する方針に変更されたことが明らかにされています。

この変更について、論文では、「『個人情報』定義を『容易に照合』で統一したこの理由付けは、この見解と整合している」と評価しています。ここで言う「この見解」とは、本論文で示されている、保護法と公開法では「照合」の意義が異なるという見解を指しています。

さらに、村上裕章教授の「そうすると、『制度の谷間』の問題は残るように思われる」という批判が紹介され、それに対する反論が展開されています。具体的には、「保護法に散在情報的照合性の適用がないとなると、公的部門において散在情報の条件的範囲を(安全管理や提供制限について)どのように画定させればよいのかとの論点が残る。公開法と平仄を合わせなくてよいのかとの指摘もあろう。」という疑問に対し、「公開法では、議事録文書中の『〓〓先生の本で義務履行確保についてどう書いてあるか見てみるとよいだろう 』といった記述の人名の姓の部分が不開示とされる運用がなされているが、このような字句について安全管理や提供制限を課す趣旨が保護法にあるとは考え難い。少なくとも、この不開示が公開法の正しい運用であるとされている限りは、保護法が公開法に合わせる必然性はないということになるだろう。」と反論しています。

以上のように、この論文では、「個人情報」定義の統一に対する具体的な疑問や批判を取り上げ、それに対して詳細な分析と反論を展開しているのです。

村上教授は、令和3年改正で「容易に照合」に統一されたことについて、「そうすると、『制度の谷間』の問題は残るように思われる」と批判しています。

ここで言う「制度の谷間」とは、以下のような問題を指しています。

情報公開法では、個人情報は不開示情報とされ、たとえ本人であっても開示請求できません。他方、旧行政機関個人情報保護法(平成15年法*13)では、本人は自己の個人情報を開示請求できるのですが、当初は電子計算機処理に係る個人情報(いわゆる「処理情報」)しか対象ではありませんでした。そのため、紙媒体など電子計算機処理に係らない個人情報(いわゆる「散在情報」)については、本人が開示請求できない「制度の谷間」が生じていたのです。

この「制度の谷間」を解消するために、平成15年法では、対象を「散在情報」にまで拡大し、「照合」の要件を設けることで、開示対象となる個人情報の範囲を情報公開法と揃えたのでした。

ところが、令和3年改正で「容易に照合」に戻されたことで、再び「制度の谷間」が生じるのではないかというのが、村上教授の批判の趣旨です。

これに対して、この論文では、以下のように反論しています。

情報公開法における「照合」と保護法における「容易に照合」では、そもそも意味が異なる。情報公開法では、「照合」は個人識別性の判断基準として機能しているのに対し、保護法では、「容易に照合」は「個人情報」の空間的範囲を画定する基準として機能している。

したがって、保護法で「容易に照合」に統一しても、本人が自己の情報の開示を求める場合には、「照合」による識別可能性は問題にならない。なぜなら、本人が自己の情報であることを説明すれば、その時点でその情報は「個人情報」に該当するからである。

つまり、この論文では、村上教授の批判は「照合」の意義についての誤解に基づくものだと指摘し、「制度の谷間」は生じないと反論しているのです。

村上教授の批判は、要するに、「容易に照合」では対象となる個人情報の範囲が狭くなってしまい、本人が開示請求できない個人情報が出てくるのではないか、という懸念だと言えます。

これに対して、この論文では、以下のように反論しています。

情報公開法における不開示情報該当性の判断と、保護法における開示請求の対象となる個人情報の判断とでは、そもそも「照合」の意味が異なる。

情報公開法では、「照合」は、第三者に対する情報公開の場面で、その情報を公開することで個人の権利利益が害されるかどうかを判断するための基準として機能している。つまり、他の情報と照合することで特定の個人が識別できるようになる情報は、不開示となるのである。

これに対して、保護法における本人開示の場面では、請求者が自己の情報であることを説明することで、その情報が請求者本人のものであることが確認できれば、それだけでその情報は「個人情報」に該当することになる。つまり、他の情報との照合可能性は問題にならないのである。

なぜなら、本人開示の場面では、請求者本人の情報であることが前提となっているからである。請求者本人の情報であれば、それが「容易に照合」できるかどうかにかかわらず、開示請求の対象となる「個人情報」に該当するのである。

したがって、保護法で「容易に照合」に統一されたからといって、本人が開示請求できる個人情報の範囲が狭くなるわけではない。「制度の谷間」は生じないというのが、この論文の反論の趣旨なのです。

要するに、情報公開法と保護法とでは、そもそも「照合」の意義が異なるのだから、保護法で「容易に照合」に統一しても、本人開示の対象となる個人情報の範囲には影響しないというのが、この論文の主張だと言えます。

情報公開法では、「照合」は、不開示情報該当性の判断基準として機能しています。つまり、ある情報が他の情報と照合することで特定の個人が識別できるようになる場合、その情報は不開示となるのです。ここでの「照合」は、言わば「散在情報的照合性」とでも呼ぶべきもので、情報の内容から個人が識別できるかどうかという意味での照合可能性が問題となります。

これに対して、個人情報保護法では、「照合」は、「個人情報」の空間的範囲を画定する基準として機能しています。つまり、ある情報が他の情報と容易に照合できる場合、その情報も「個人情報」に含まれる範囲が広がるのです。ここでの「照合」は、「処理情報的照合性」とでも呼ぶべきもので、情報システムにおけるデータの関連づけという意味での照合可能性が問題となります。

そして、保護法における本人開示請求の場面では、請求者が自己の情報であることを説明することで、その情報が「個人情報」に該当するかどうかが決まります。つまり、「処理情報的照合性」による空間的範囲の画定とは別の論理が働くのです。

このように、情報公開法と保護法とでは、「照合」の意義や機能が非対称なのだから、保護法で「容易に照合」に統一しても、本人開示の対象となる個人情報の範囲には影響しないというのが、この論文の主張の眼目だと言えます。

この非対称性は、情報公開法と保護法の目的や構造の違いに由来するものです。情報公開法が国民一般への情報公開を目的とするのに対し、保護法は個人情報の適正な取扱いを目的とするという違いがあるからこそ、「照合」の意義や機能にも違いが生じるのだと、この論文では指摘されています。

情報公開法では、誰でも情報公開請求ができ、請求者が誰であるかは問われません。つまり、本人か第三者かを区別せずに、一律に同じ基準で不開示情報該当性が判断されるのです。その判断基準の一つが「照合」であり、他の情報と照合することで特定の個人が識別できるかどうかが問題となります。ここでは、本人の関与は想定されていないのです。

これに対して、個人情報保護法における本人開示請求では、請求者が本人であることが大前提となります。請求者は、自己の情報の開示を求めるのであり、その際、自己の情報であることを説明する必要があります。つまり、本人の関与が不可欠なのです。そして、請求対象が本人の情報であることが確認できれば、それだけでその情報は「個人情報」に該当することになります。ここでは、他の情報との照合可能性は問題にならないのです。

このように、情報公開法では本人の関与が想定されていないのに対し、保護法では本人の関与が不可欠だという違いが、「照合」の意義の非対称性の背景にあるのだと、この論文では指摘されています。

論文の表現を借りれば、「この違いは、情報公開法と保護法の根本的な非対称性からの必然であり、村上が指摘する『制度の谷間』の批判は当たらない」ということになります。

つまり、情報公開法と保護法とでは、本人の関与の有無という根本的な違いがあるからこそ、「照合」の意義も異なるのであり、保護法で「容易に照合」に統一しても、本人開示の対象となる個人情報の範囲には影響しないというのが、この論文の主張の眼目だと言えます。

この論文では、平成27年改正で導入された「匿名加工情報」と、平成28年改正で導入された「非識別加工情報」の違いとそこから生じた問題について、詳細に分析しています。

平成27年改正では、個人情報保護委員会が「匿名加工情報は個人情報に該当しない」という解釈を示していました。これは、匿名加工情報の加工基準として、「容易照合性の提供元基準」が採用されたことを意味します。つまり、元データを保有する事業者において、加工後のデータと元データとの間で「容易に照合」できなくなることが、匿名加工情報該当性の基準とされたのです。

ところが、平成28年改正では、「匿名加工情報」と同じ加工基準で作成された「非識別加工情報」が、公的部門では個人情報に該当するとされてしまいました。これは、行政機関個人情報保護法の「個人情報」定義に「容易に」の文言がなかったことが原因でした。

この違いが、匿名加工情報と非識別加工情報の取扱いをめぐる混乱を招きました。特に、非識別加工情報については、加工基準の足掛かりが不明確になってしまったのです。

令和3年改正は、この混乱を解消するために、公的部門の「非識別加工情報」を「匿名加工情報」に統一し、加工基準を「容易照合性の提供元基準」に一本化したのだと、この論文では評価されています。

この統一によって、民間部門と公的部門を通じて、一貫した「匿名加工」と「仮名加工」の概念が定義され、どのような加工によって非個人情報化したと言えるかの基準が確立されることになります。これは、曖昧な匿名化を防ぎ、個人情報保護と利活用のバランスを取る*14上で大きな意義があると指摘されています。

以上のように、この論文では、令和3年改正による「匿名加工情報」への統一が、個人情報保護法制における重要な概念の明確化と統一化に寄与するものだと高く評価されているのです。

平成28年改正で導入された「非識別加工情報」は、民間部門の「匿名加工情報」と同じ加工基準で作成されるものでした。しかし、当時の行政機関個人情報保護法の「個人情報」定義には「容易に照合することができ」という文言がなく、単に「照合することができ」とされていました。

この違いが、非識別加工情報の加工基準をめぐる解釈上の問題を生んだのです。具体的には、以下のような問題があったと論文では指摘されています。

行政機関個人情報保護法の「個人情報」定義では、「容易に照合」ではなく「照合」とされていることから、非識別加工情報は、提供先で他の情報と照合されれば個人情報に該当してしまうのではないかという疑問が生じた。 このため、非識別加工情報が、提供元での加工段階では非個人情報だが、提供先で個人情報に戻ってしまうという矛盾した解釈が生まれてしまった。

これでは、非識別加工情報の加工基準として、民間部門の「容易照合性の提供元基準」を適用することができない。つまり、加工基準の足掛かりが失われてしまったのである。

実際、平成28年改正の非識別加工情報の定義条文は、極めて複雑で分かりにくいものになってしまい、加工基準が不明確になってしまったと論文では批判されています。

このように、「非識別加工情報」の導入によって、加工基準の足掛かりが不明確になってしまったというのが、この論文の指摘なのです。

これに対して、令和3年改正では、公的部門の「個人情報」定義を「容易に照合」に統一することで、この問題を解消したのだと評価されています。「匿名加工情報」への統一によって、民間部門と公的部門で一貫した加工基準を適用できるようになり、加工基準の足掛かりが「容易照合性の提供元基準」に確立されたというわけです。

平成28年改正で導入された「非識別加工情報」の定義は、「特定の個人を識別することができないように個人情報を加工して得られる個人に関する情報であって、当該個人情報を復元することができないようにしたもの」というものでした。

この定義の後半部分、「当該個人情報を復元することができないようにしたもの」という表現が、極めて分かりにくいと論文では批判されています。「当該個人情報」が何を指すのか、「復元することができない」とはどういう状態を指すのかが不明確だというのです。

さらに問題なのは、この定義の直後に置かれた括弧書きの部分だと指摘されています。その部分は以下のようなものでした。 「(個人に関する情報について、当該個人に関する情報に含まれる記述等により、又は当該個人に関する情報が他の情報と照合することができる個人に関する情報である場合にあっては他の情報(当該個人に関する情報の全部又は一部を含む個人情報その他の個人情報保護委員会規則で定める情報を除く。)と照合することにより、特定の個人を識別することができないことをいう。)」

この括弧書きは、「特定の個人を識別することができない」という要件を説明したものだと思われますが、その内容が極めて難解で、何を言わんとしているのかが全く分からないと論文では批判されています。

特に、「個人情報保護委員会規則で定める情報」が何を指すのかが不明確で、実際にその規則で定められた内容も意味不明だったと指摘されています。

このように、平成28年改正で導入された「非識別加工情報」の定義は、極めて複雑で分かりにくいものになってしまい、加工基準が不明確になってしまったというのが、この論文の批判なのです。

これでは、どのような加工を施せば「非識別加工情報」に該当するのかが分からず、加工基準の足掛かりが失われてしまうというわけです。

この問題は、令和3年改正で「匿名加工情報」への統一が図られたことで、ようやく解消されたのだと論文では評価されています。

その背景には、平成27年改正と平成28年改正の立案過程における混乱があったと指摘されています。具体的には、以下のような経緯が明らかにされています。

平成27年改正の当初の立案段階では、現在の「仮名加工情報」に相当するものを「匿名加工情報」として定義し、それを非個人情報とする案が検討されていた。

ところが、その案が内閣法制局の審査で却下され、非個人情報に該当するためには十分な加工が必要だという解釈に変更された。

平成28年改正の立案の際、平成27年改正の経緯が十分に共有されておらず、行政機関個人情報保護法の「個人情報」定義が「容易に照合」ではなく「照合」とされていることから、匿名加工情報に相当する加工を施しても個人情報に該当するという解釈で立案が進められてしまった。

その結果、「非識別加工情報」の定義が、個人情報該当性を否定しつつ*15も、複雑な例外規定を設けるという、極めて分かりにくいものになってしまったのだと論文では分析されています。

さらに、内閣法制局の審査の段階で、この問題点が指摘されたものの、その段階では修正が間に合わず、小手先の修正で乗り切ろうとしたために、さらに定義が分かりにくいものになってしまったのだと明らかにされています。

つまり、「非識別加工情報」の定義の問題は、平成27年改正と平成28年改正の立案過程における認識の齟齬と、それに起因する拙速な立案によって生じたものだったというのが、この論文の分析なのです。

この分析は、情報公開請求で入手した立案関係文書の詳細な検討に基づくものであり、個人情報保護法制の立法過程の問題点を浮き彫りにするものだと言えます。

そして、この問題が令和3年改正での「匿名加工情報」への統一によって解消されたことの意義を、より鮮明に印象づける分析になっていると言えるでしょう。

この論文では、令和3年改正について、以下のような点で評価しています。

「個人情報」の定義を「容易に照合」で統一したことで、民間部門と公的部門で一貫した解釈が可能になった。

「匿名加工情報」の定義を統一したことで、加工基準の足掛かりが「容易照合性の提供元基準」に確立され、民間部門と公的部門で一貫した匿名加工情報の取扱いが可能になった。

これらの改正によって、個人情報保護法制の体系化が大きく前進したと評価できる。

その上で、この論文では、なお残された課題として、以下の点を指摘しています。

個人情報の定義における「個人識別性」の概念については、なお十分な理論的検討が必要である。

特に、「個人を識別することができる」の意義については、本論文で示したような「処理情報的個人識別性」の観点からの再検討が必要である。

この再検討は、個人情報保護法の目的に立ち返って行われる必要がある。具体的には、個人情報の「保護」と「利活用」のバランスを取るという観点から*16、個人識別性の概念を再構築する必要がある。

つまり、この論文では、令和3年改正による「容易に照合」への統一と「匿名加工情報」への統一を高く評価する一方で、それが個人情報保護法制の体系化の完成ではなく、むしろ新たな理論的検討の出発点であると位置づけているのです。

特に、個人識別性の概念については、従来の通説的理解とは異なる「処理情報的個人識別性」の観点からの再検討が必要だと強調されています。これは、個人情報の定義の根幹に関わる重要な問題提起だと言えます。

そして、この問題提起は、個人情報保護法の目的に立ち返って、個人の権利利益の保護と個人情報の利活用の適切なバランス*17を実現するという観点から行われるべきだと指摘されています。

このように、この論文は、令和3年改正の意義を確認しつつ、なお残された理論的課題を提示することで、今後の個人情報保護法制の在り方を展望する重要な問題提起となっているのです。

論文では、個人情報保護法の目的が「処理情報による個人の選別から個人を保護すること」にあると述べられており、ここでの「個人の権利利益」とは、まさにその文脈で理解されるべきものです。

仮に、個人情報保護法の目的が、このような「個人の権利利益」を絶対的に保護することにあるのだとすれば、ご指摘の通り、「利活用」との「バランスを取る」という発想は適切ではないかもしれません。むしろ、「個人の権利利益」の保護を前提として、その範囲内で「利活用」が許容されるという理解が適切だと思われます。

ただし、論文では、次号以降で個人情報保護法の目的についてさらに検討することが予告されており、OECDプライバシーガイドラインや欧州のデータ保護の考え方についても言及される予定だと述べられています。

これらの検討を通じて、「個人の権利利益」の内容がより明確になり、それを絶対的に保護することが個人情報保護法の目的であるのかどうかも明らかになっていくのだと思われます。

その意味では、私が安易に「保護と利活用のバランス」という表現を使ったことは、論文の慎重な姿勢を先取りしすぎたものだったと反省しています。

論文の趣旨を正確に捉えた上で、個人情報保護法の目的と「個人の権利利益」の内容について、より慎重に考察していく必要があるというのが、この論文の重要な問題提起なのだと理解しました。貴重なご指摘をありがとうございました。

最後は説教になってしまった😅。

そして、その予告されている「目的についてさらに検討」というのが、冒頭で最初に示した連載(6)〜(8)である。やはり、全部を一括で読み込ませてみたいものだ。(6)〜(8)の分析を踏まえた(1)〜(5)への答えは、まさに次の回(9)で私が書いているところなのだが、(1)〜(8)の材料が揃っていればLLMでもある程度の答えを言えそうに思えてくる。現時点ではコンテキストウィンドウの限界があるが、来年、再来年には一括での生成が可能になるのだろう。

あとは、本人ではなく、一般の読者が質問した場合にどのようなやり取りになるのかは、未検証であり、気になるところだ。

最後に以下を。こうして理解させた上で、書評スタイルの文章を生成させることもできる。以下は、冒頭で示した連載(6)〜(8)を解説させた後に、書評スタイルの文章を生成させたものである。内容には少ししか注文を付けていないが、ここまでできる。

・人物の参照について、Jon Bing、Frirs w. Hondius、Paul Sieghartについても、それぞれ言及しているところを含めたい。

・「第6号」という表記ですが、連載論文の第6回なので、「号」というより「回」で表記してください。「号」と書くと、掲載されている「情報法制研究」誌の発行号番号と混同されそうです。「情報法制研究」誌に連載中の論文の第6回から第8回、という感じです。

・「「processing」概念には、データ対象者に関する意思決定との関連性が含意されていることを指摘し」「データ対象者に関する意思決定との関連性が見失われてしまう」のところ、ここで「関連性」の語を使うと、関連性の原則と混同されそうなので、別の説明方法にしたいです。上のQ&Aであったような説明で良いと思われます。

・「これは一般的なイメージとは逆であり、独創的な見方と言える。」のところ、独創的というよりも、逆なのが実際だったという話なので、ちょっと変えたいです。逆だと言える根拠はPeter Seipelが書いていた話のところです。

・「「ファイル」概念をめぐる草案段階の議論」のところ、これはデータ保護指令の話ですかね。そうとわかるようにしたいです。

それから英語版の方ですが、英文を引用している英語原書の原文に合わせるために、以下に注意してください。

・「decision-making oriented interest model」ではなく「decision-oriented interest model」

・「the whole issue of data protection has moved out of the realm of privacy」のところは、「the whole question of data protection has moved out of the privacy area」

また、誤訳の指摘に関するところ、 「"取扱い" (toriatsukai)」となっていますが、handlingの意味であることも添えたいです。同様に、「"データ主体" (data shutai) 」のところも、shutaiが、哲学用語としてのsubjectの日本語訳だということを伝えたいです。

・「情報法制研究」の英語名は「Journal of Law and Information System」です。

・「 (published in "Journal of Information Law and Policy Studies," No. 6 to No. 8) 」となっていますが、連載の番号は6から8ですが、このJournalの号数では、第12号から第14号での掲載です。そこを間違わないようにうまく表記してください。

・Peter Seipelが指摘したのは、「欧州評議会の条約草案が当初「privacy」の語を用いず、米国の意向で後に加えられたこと」の部分ではなく(ここは高木がTDR誌に掲載されていた米国国務省の公電から解明したもの)、「実際には欧州ではプライバシーよりデータ保護が重視され、米国はむしろプライバシーを前面に押し出していた」に相当する部分(論文を確認してください)です。

・日本語版の方で、Louis Joinetの引用で、英語の括弧書きはなくてもよいです。同様に、「取扱い(toriatsukai)」(handling)」「主体(shutai)」のところも、ローマ字表記の補足は不要です。これらは英語版でのみ必要となるものですよね。

・日本語版では「Journal of Law and Information System」のところは「情報法制研究」のままにしないと。

・Peter Seipelのくだり、「当時の実情を反映したものと言える」はちょっとお茶を濁して終えてますね。再考を。あと、「Peter Seipelが指摘しているように、」は「……していたように」と過去形が正しいかと。

高木氏は第6回の論文で、日本の個人情報保護法の目的が、プライバシー権の保護でも個人情報の保護でもなく、「データ保護」にあることを明らかにする。そのために高木氏は、日本の個人情報保護法がOECDプライバシーガイドラインを参考に策定された経緯を踏まえ、同ガイドラインの真の意義を探る。その過程で高木氏は、ノルウェーのJon Bingが繰り返し論文で説明していた「意思決定指向利益モデル」(decision-oriented interest model)と「関連性の原則」に着目する。Bingによれば、データ保護の法目的は「意思決定指向利益モデル」に基づくものであり、その保護の法的利益の核心は「関連性の原則」にあるという。高木氏はこのBingの説明を手がかりに、OECDガイドラインが「プライバシー保護」を掲げてはいるが、その実質は「データ保護」であることを論証していく。

この「関連性の原則」の重要性は、Paul Sieghartも1976年の著書で平易に説明していた。Sieghartは、データの「正確性」「完全性」「関連性」「適時性」の重要性を説き、目的に照らして関連性を欠くデータが記録されていると、個人に関する決定の際に誤解を招くことを問題視していた。高木氏は、Sieghartのこの説明が、Bingが繰り返し論文で説明することになった「関連性の原則」の意義や「意思決定指向利益モデル」に相当すると指摘する。

高木氏はさらに第7回の論文で、この原則の起源を探るため、1970年代の欧米の動向、特に欧州評議会の決議や米国のHEWレポートを詳細に分析する。欧州評議会の決議には、Frits W. Hondiusが関与しており、HondiusはOECDガイドラインとの関係でも重要な役割を果たした人物である。高木氏は、Hondiusの著作を丹念に読み解きながら、欧州評議会の決議にデータ保護の基本原則の萌芽が見られることを明らかにしていく。他方、米国のHEWレポートにも、データ保護の基本原則の起源が見出せるという。さらに高木氏は、「関連性」概念の淵源を、1960年代の米国の計算機科学者、特にRAND研究所のPaul BaranとMelvin Maronの議論にまで遡って明らかにする。

高木氏は第8回の論文で、データ保護法制の中核的な概念である「data subject」「data controller」「processing」などの意義を、その生成過程に立ち返って解明する。「data subject」が日本語で「データ主体」と誤訳されてきた問題を指摘し、この誤訳がデータ保護法制の目的を誤解する一因になっていると主張する。また、「processing」概念には、データ対象者についてデータ処理をするという前提が含意されていることを指摘し、日本の個人情報保護法制がこの点を見落としてきたことを批判する。高木氏は、「processing」を「取扱い」と訳すことで、「processing」概念に固有の、データ対象者に関する意思決定との密接な関わりが見失われてしまうと懸念を示す。

高木氏の分析は、OECDガイドラインと欧州評議会の条約等の制定過程に立ち返ることで、プライバシー保護とデータ保護をめぐる欧米の姿勢の違いも浮き彫りにしている。Peter Seipelが指摘していたように、実際には欧州ではプライバシーよりデータ保護が重視され、米国はむしろプライバシーを前面に押し出していたのである。このことは、一般的なイメージとは逆の、当時の欧米のスタンスの違いを鮮やかに映し出している。

さらに高木氏は、フランスのLouis Joinetの「データ保護の問題全体が、プライバシーの領域から外れた」との発言や、EUのデータ保護指令の草案段階における「ファイル」概念をめぐる議論なども丹念に掘り起こし、データ保護法制の生成過程を多面的に描き出している。

このように、高木氏の一連の論文は、日本の個人情報保護法制の根本的な再構築を促すものである。「関連性の原則」の重要性を再認識し、「意思決定指向利益モデル」の観点から法の目的を捉え直すことが、高木氏の主張の核心をなす。Bingをはじめとする欧米の先駆的な論者の業績を丹念に跡付けながら、高木氏は日本法の問題点を鮮やかに浮かび上がらせる。本論文は、データ保護法制の比較法的・歴史的研究としても、大きな意義を有している。高木氏の緻密な分析と鋭い問題提起は、この分野の研究に新たな地平を切り拓くものと言えよう。

注:本文は、対話AIモデルのClaude 3 Opusにより自動生成されたものです。

Hiromitsu Takagi's series of articles "From Personal Information Protection to Personal Data Protection" (published in "Journal of Law and Information System," Nos. 6 to 8, which correspond to Nos. 12 to 14 of the journal) is an ambitious attempt to fundamentally re-examine the purpose and basic principles of Japan's personal information protection legal system by meticulously tracing the formation process of data protection legal systems in the United States and Europe.

In the 6th installment of the series, Takagi clarifies that the purpose of Japan's Personal Information Protection Law is not to protect privacy rights or personal information, but to ensure "data protection." To do this, Takagi explores the true significance of the OECD Privacy Guidelines, which were used as a reference in the formulation of Japan's Personal Information Protection Law. In the process, Takagi focuses on the "decision-oriented interest model" and the "principle of relevance," which Norway's Jon Bing repeatedly explained in his papers. According to Bing, the legal purpose of data protection is based on the "decision-oriented interest model," and the core of its legal interest lies in the "principle of relevance." Using Bing's explanation as a clue, Takagi demonstrates that although the OECD Guidelines claim to "protect privacy," their substance is actually "data protection."

The importance of this "principle of relevance" was also plainly explained by Paul Sieghart in his 1976 book. Sieghart emphasized the importance of data "accuracy," "completeness," "relevance," and "timeliness," and problematized the misunderstanding that could arise in decisions about individuals if data lacking relevance to the purpose were recorded. Takagi points out that Sieghart's explanation corresponds to the significance of the "principle of relevance" and the "decision-oriented interest model" that Bing would repeatedly explain in his papers.

In the 7th installment, Takagi further analyzes in detail the developments in the United States and Europe in the 1970s, particularly the resolutions of the Council of Europe and the HEW report in the United States, to explore the origins of this principle. Frits W. Hondius was involved in the Council of Europe resolutions and also played an important role in relation to the OECD Guidelines. Carefully reading Hondius's works, Takagi reveals that the germination of the basic principles of data protection can be found in the Council of Europe resolutions. On the other hand, the origins of the basic principles of data protection can also be found in the HEW report in the United States. Furthermore, Takagi traces the origin of the concept of "relevance" back to the discussions of computer scientists in the United States in the 1960s, particularly Paul Baran and Melvin Maron of the RAND Corporation.

In the 8th installment, Takagi elucidates the significance of core concepts in data protection law, such as "data subject," "data controller," and "processing," by going back to their formation process. He points out the problem that "data subject" has been mistranslated as "データ主体" (where "主体" is the Japanese translation of the philosophical term "subject") in Japanese, and argues that this mistranslation has been a factor in misunderstanding the purpose of data protection law. He also points out that the concept of "processing" implies the premise of processing data about data subjects, and criticizes Japan's personal information protection legal system for overlooking this point. Takagi expresses concern that by translating "processing" as "取扱い" (handling), the inherent and close connection between the concept of "processing" and decision-making about data subjects is lost.

Takagi's analysis also highlights the differences in attitudes between the United States and Europe regarding privacy protection and data protection by going back to the drafting process of the OECD Guidelines and the Council of Europe's Convention. As Peter Seipel had pointed out, in reality, Europe emphasized data protection over privacy, while the United States pushed privacy to the forefront. This vividly reflects the contrasting stances of the United States and Europe at that time, which is opposite to the general image.

Furthermore, Takagi carefully unearths Louis Joinet's statement that "the whole question of data protection has moved out of the privacy area" and the discussions at the draft stage of the EU Data Protection Directive regarding the concept of "file," painting a multifaceted picture of the formation process of data protection law.

In this way, Takagi's series of articles prompts a fundamental reconstruction of Japan's personal information protection legal system. At the core of Takagi's argument is the need to recognize the importance of the "principle of relevance" and to re-capture the purpose of the law from the perspective of the "decision-oriented interest model." Carefully tracing the works of pioneering thinkers in the United States and Europe, including Bing, Takagi vividly highlights the problems of Japanese law. This paper also has great significance as a comparative and historical study of data protection law. Takagi's meticulous analysis and sharp problematization can be said to open up new horizons in research in this field.

Note: This text was automatically generated by the conversational AI model Claude 3 Opus.

Hiromitsu Takagis Artikelserie "Vom Schutz personenbezogener Informationen zum Schutz personenbezogener Daten" (veröffentlicht in "Journal of Law and Information System", Nr. 6 bis 8, was den Nummern 12 bis 14 der Zeitschrift entspricht) ist ein ehrgeiziger Versuch, den Zweck und die Grundprinzipien des japanischen Rechtsschutzsystems für personenbezogene Informationen grundlegend zu überprüfen, indem der Entstehungsprozess der Datenschutzsysteme in den Vereinigten Staaten und Europa akribisch nachgezeichnet wird.

In der 6. Folge der Serie stellt Takagi klar, dass der Zweck des japanischen Gesetzes zum Schutz personenbezogener Informationen nicht darin besteht, das Recht auf Privatsphäre oder personenbezogene Informationen zu schützen, sondern den "Datenschutz" zu gewährleisten. Zu diesem Zweck untersucht Takagi die wahre Bedeutung der OECD-Datenschutzrichtlinien, die bei der Formulierung des japanischen Gesetzes zum Schutz personenbezogener Informationen als Referenz dienten. Dabei konzentriert sich Takagi auf das "entscheidungsorientierte Interessenmodell" und das "Relevanzprinzip", das der Norweger Jon Bing in seinen Arbeiten wiederholt erläutert hat. Nach Bing basiert der rechtliche Zweck des Datenschutzes auf dem "entscheidungsorientierten Interessenmodell", und der Kern seines rechtlichen Interesses liegt im "Relevanzprinzip". Anhand von Bings Erklärung weist Takagi nach, dass die OECD-Richtlinien zwar vorgeben, die "Privatsphäre zu schützen", ihre Substanz aber tatsächlich der "Datenschutz" ist.

Die Bedeutung dieses "Relevanzprinzips" wurde auch von Paul Sieghart in seinem Buch von 1976 auf verständliche Weise erklärt. Sieghart betonte die Wichtigkeit von "Richtigkeit", "Vollständigkeit", "Relevanz" und "Aktualität" der Daten und problematisierte das Missverständnis, das bei Entscheidungen über Einzelpersonen entstehen kann, wenn Daten aufgezeichnet werden, denen es an Relevanz für den Zweck mangelt. Takagi weist darauf hin, dass Siegharts Erklärung der Bedeutung des "Relevanzprinzips" und des "entscheidungsorientierten Interessenmodells" entspricht, die Bing in seinen Arbeiten wiederholt erläutern würde.

In der 7. Folge analysiert Takagi weiter im Detail die Entwicklungen in den Vereinigten Staaten und Europa in den 1970er Jahren, insbesondere die Entschließungen des Europarats und den HEW-Bericht in den Vereinigten Staaten, um die Ursprünge dieses Prinzips zu erforschen. Frits W. Hondius war an den Entschließungen des Europarats beteiligt und spielte auch eine wichtige Rolle in Bezug auf die OECD-Richtlinien. Durch die sorgfältige Lektüre von Hondius' Werken zeigt Takagi, dass die Keimzelle der Grundprinzipien des Datenschutzes in den Entschließungen des Europarats zu finden ist. Andererseits lassen sich die Ursprünge der Grundprinzipien des Datenschutzes auch im HEW-Bericht in den Vereinigten Staaten finden. Darüber hinaus verfolgt Takagi den Ursprung des Begriffs "Relevanz" bis zu den Diskussionen von Informatikern in den Vereinigten Staaten in den 1960er Jahren zurück, insbesondere zu Paul Baran und Melvin Maron von der RAND Corporation.

In der 8. Folge erläutert Takagi die Bedeutung von Kernbegriffen des Datenschutzrechts wie "betroffene Person", "Verantwortlicher" und "Verarbeitung", indem er auf deren Entstehungsprozess zurückgeht. Er weist auf das Problem hin, dass "betroffene Person" im Japanischen fälschlicherweise als "データ主体" (wobei "主体" die japanische Übersetzung des philosophischen Begriffs "Subjekt" ist) übersetzt wurde, und argumentiert, dass diese Fehlübersetzung ein Faktor für das Missverständnis des Zwecks des Datenschutzrechts war. Er weist auch darauf hin, dass der Begriff "Verarbeitung" die Prämisse der Verarbeitung von Daten über betroffene Personen impliziert, und kritisiert das japanische System zum Schutz personenbezogener Informationen dafür, dass es diesen Punkt übersehen hat. Takagi befürchtet, dass durch die Übersetzung von "Verarbeitung" als "取扱い" (Handhabung) die inhärente und enge Verbindung zwischen dem Begriff "Verarbeitung" und der Entscheidungsfindung über betroffene Personen verloren geht.

Takagis Analyse hebt auch die unterschiedlichen Einstellungen zwischen den Vereinigten Staaten und Europa in Bezug auf den Schutz der Privatsphäre und den Datenschutz hervor, indem er auf den Entwurfsprozess der OECD-Richtlinien und der Konvention des Europarats zurückgeht. Wie Peter Seipel dargelegt hatte, legte Europa in Wirklichkeit mehr Wert auf den Datenschutz als auf die Privatsphäre, während die Vereinigten Staaten die Privatsphäre in den Vordergrund stellten. Dies spiegelt anschaulich die gegensätzlichen Haltungen der Vereinigten Staaten und Europas zu jener Zeit wider, die dem allgemeinen Bild entgegengesetzt sind.

Darüber hinaus fördert Takagi sorgfältig Louis Joinets Aussage zutage, dass "sich die ganze Frage des Datenschutzes aus dem Bereich der Privatsphäre herausbewegt hat", sowie die Diskussionen im Entwurfsstadium der EU-Datenschutzrichtlinie über den Begriff "Datei", und zeichnet so ein facettenreiches Bild des Entstehungsprozesses des Datenschutzrechts.

Auf diese Weise regt Takagis Artikelserie eine grundlegende Rekonstruktion des japanischen Rechtsschutzsystems für personenbezogene Informationen an. Im Kern von Takagis Argumentation steht die Notwendigkeit, die Bedeutung des "Relevanzprinzips" anzuerkennen und den Zweck des Gesetzes aus der Perspektive des "entscheidungsorientierten Interessenmodells" neu zu fassen. Indem er die Werke wegweisender Denker in den Vereinigten Staaten und Europa, darunter Bing, sorgfältig nachzeichnet, beleuchtet Takagi anschaulich die Probleme des japanischen Rechts. Dieser Aufsatz hat auch große Bedeutung als vergleichende und historische Studie des Datenschutzrechts. Takagis akribische Analyse und scharfe Problematisierung können als Eröffnung neuer Horizonte in der Forschung auf diesem Gebiet bezeichnet werden.

Hinweis: Dieser Text wurde automatisch vom Konversations-KI-Modell Claude 3 Opus generiert.

フランス語版:

La série d'articles d'Hiromitsu Takagi "De la protection des informations personnelles à la protection des données personnelles" (publiée dans le "Journal of Law and Information System", n° 6 à 8, ce qui correspond aux n° 12 à 14 de la revue) est une tentative ambitieuse de réexaminer fondamentalement l'objectif et les principes de base du système juridique japonais de protection des informations personnelles en retraçant méticuleusement le processus de formation des systèmes juridiques de protection des données aux États-Unis et en Europe.

Dans le 6e volet de la série, Takagi précise que l'objectif de la loi japonaise sur la protection des informations personnelles n'est pas de protéger les droits à la vie privée ou les informations personnelles, mais d'assurer la "protection des données". Pour ce faire, Takagi explore la véritable signification des Lignes directrices de l'OCDE sur la protection de la vie privée, qui ont servi de référence dans la formulation de la loi japonaise sur la protection des informations personnelles. Au cours de ce processus, Takagi se concentre sur le "modèle d'intérêt axé sur la décision" et le "principe de pertinence", que le Norvégien Jon Bing a expliqués à plusieurs reprises dans ses articles. Selon Bing, l'objectif juridique de la protection des données est basé sur le "modèle d'intérêt axé sur la décision", et le cœur de son intérêt juridique réside dans le "principe de pertinence". En utilisant l'explication de Bing comme indice, Takagi démontre que bien que les Lignes directrices de l'OCDE prétendent "protéger la vie privée", leur substance est en réalité la "protection des données".

L'importance de ce "principe de pertinence" a également été expliquée de manière claire par Paul Sieghart dans son ouvrage de 1976. Sieghart a souligné l'importance de "l'exactitude", de "l'exhaustivité", de la "pertinence" et de "l'actualité" des données, et a problématisé le malentendu qui pourrait survenir dans les décisions concernant les individus si des données dépourvues de pertinence par rapport à l'objectif étaient enregistrées. Takagi souligne que l'explication de Sieghart correspond à la signification du "principe de pertinence" et du "modèle d'intérêt axé sur la décision" que Bing expliquerait à plusieurs reprises dans ses articles.

Dans le 7e volet, Takagi analyse plus en détail les développements aux États-Unis et en Europe dans les années 1970, en particulier les résolutions du Conseil de l'Europe et le rapport HEW aux États-Unis, pour explorer les origines de ce principe. Frits W. Hondius a participé aux résolutions du Conseil de l'Europe et a également joué un rôle important en relation avec les Lignes directrices de l'OCDE. En lisant attentivement les travaux de Hondius, Takagi révèle que les germes des principes de base de la protection des données se trouvent dans les résolutions du Conseil de l'Europe. D'autre part, les origines des principes de base de la protection des données se trouvent également dans le rapport HEW aux États-Unis. En outre, Takagi remonte à l'origine du concept de "pertinence" jusqu'aux discussions des informaticiens aux États-Unis dans les années 1960, en particulier Paul Baran et Melvin Maron de la RAND Corporation.

Dans le 8e volet, Takagi élucide la signification des concepts clés du droit de la protection des données, tels que "personne concernée", "responsable du traitement" et "traitement", en remontant à leur processus de formation. Il souligne le problème de la traduction erronée de "personne concernée" par "データ主体" (où "主体" est la traduction japonaise du terme philosophique "sujet") en japonais, et affirme que cette traduction erronée a contribué à une mauvaise compréhension de l'objectif du droit de la protection des données. Il souligne également que le concept de "traitement" implique la prémisse du traitement des données relatives aux personnes concernées, et critique le système japonais de protection des informations personnelles pour avoir négligé ce point. Takagi craint qu'en traduisant "traitement" par "取扱い" (manipulation), le lien inhérent et étroit entre le concept de "traitement" et la prise de décision concernant les personnes concernées ne soit perdu.

L'analyse de Takagi met également en évidence les différences d'attitudes entre les États-Unis et l'Europe concernant la protection de la vie privée et la protection des données en revenant sur le processus de rédaction des Lignes directrices de l'OCDE et de la Convention du Conseil de l'Europe. Comme Peter Seipel l'avait souligné, en réalité, l'Europe a mis l'accent sur la protection des données plutôt que sur la vie privée, tandis que les États-Unis ont mis la vie privée au premier plan. Cela reflète de manière saisissante les positions contrastées des États-Unis et de l'Europe à l'époque, qui sont à l'opposé de l'image générale.

En outre, Takagi exhume soigneusement la déclaration de Louis Joinet selon laquelle "toute la question de la protection des données est sortie du domaine de la vie privée" et les discussions au stade du projet de la directive européenne sur la protection des données concernant le concept de "fichier", brossant ainsi un tableau multiforme du processus de formation du droit de la protection des données.

De cette manière, la série d'articles de Takagi incite à une reconstruction fondamentale du système juridique japonais de protection des informations personnelles. L'argument central de Takagi est la nécessité de reconnaître l'importance du "principe de pertinence" et de redéfinir l'objectif de la loi dans la perspective du "modèle d'intérêt axé sur la décision". En retraçant soigneusement les travaux des penseurs pionniers aux États-Unis et en Europe, y compris Bing, Takagi met en évidence de manière saisissante les problèmes du droit japonais. Cet article revêt également une grande importance en tant qu'étude comparative et historique du droit de la protection des données. L'analyse méticuleuse et la problématisation acérée de Takagi peuvent être considérées comme ouvrant de nouveaux horizons dans la recherche dans ce domaine.

Note : Ce texte a été généré automatiquement par le modèle d'IA conversationnel Claude 3 Opus.

*1 2022年12月25日の日記「情報法制研究11号に連載第5回の論文を書いた」、2022年12月30日の日記「情報法制研究12号に画期的な論文(連載第6回)を書いたのでみんな読んでほしい」を書いたのだが、その後、13号の第7回と14号の第8回を書いたのに、宣伝をサボっていた。

*2 質問者が変なことを言った場合にどう反応するのかとか、元原稿に書いてないことまで勝手に言い出してしまうのをどれだけ抑制できるか、といった課題はあり得るが。

*3 著作権法はAIの学習への入力を問題としないようになっている(30条の4)が、それは非享受目的の場合に限定されており、特定の論文を解説させるbotは非享受目的ではないということになるだろうし、プロンプトに論文を入力するのは学習ではない(30条の4第2号の「情報解析」に当たらない)ということになるだろう。論文のコピー所有者が自らLLMにかけて利用するだけの場合(他者にサービス提供しない)は、30条で許されるということになるか。

*4 先日発表された文化審議会著作権分科会法制度小委員会の「AIと著作権に関する考え方(令和6年3月15日)」は、このような用途について、RAG(Retrieval-augmented Generation)を例に(注16)「生成AIの開発の際に用いられなかったデータであっても、生成AIへの指示と関連するデータを検索・収集し、当該指示と合わせて生成AIへの入力として扱い、出力の予測を行う技術」(12頁)と整理して、「検索拡張生成(RAG)その他の、生成AIによって著作物を含む対象データを検索し、その結果の要約等を行なって回答を生成する手法(以下「RAG等」という。)については、(略)生成に際して、当該複製等に用いられた著作物の創作的表現の全部又は一部を出力することを目的としたものである場合には、当該複製等は、非享受目的の利用行為とはいえず、法第30条の4は適用されないと考えられる。」(21頁乃至22頁)と説明している。ここではRAGのようにデータベースを検索(retrieve)する場合で説明されているが、データベースを検索する場合に限らず、単一又は複数の固定された著作物を固定的に対象にする場合にも同様のことが言えるだろう。

*5 ここはちょっと違うなあ。

*6 「による」はちょっとおかしい。

*7 ここは明らかな間違い。

*8 それは書いてないと思うぞ。

*9 そうじゃないなあ。対象文書に明記されていないせいか、勝手なことを言ってしまっている。書いてないことについて「書いてあるか?」と問えば「書いてない」と答えるが、「どんな問題があるか」的なことを聞くと勝手に答えてしまう傾向があるようだ。正解は、「個人に関する情報」を集団に関する情報まで含める解釈をしてしまうと、「特定の個人を識別することができる」の意義が情報公開法制上の「誰だかわかる」の意味に固定されてしまい、それに引っ張られて、個人情報保護法制上の「当該個人を識別することができる」の解釈がおかしくなってしまうところに最大の害がある。続きの「「特定の」の語は余分な修飾語」のところを参照。

*10 そういうことじゃないなあ。続きを参照。

*11 前後の段落は良いが、ここは蛇足。「広がる」という問題ではない。続きを参照。

*12 無制限とは言っていないけど。

*13 昭和63年法の誤り。人間と同じようなミスをするよね。人間がなぜミスをするのかも、もしかすると、人間の脳内に構築されたLLMと同じ構造に起因するものだったりして?

*14 バランスw、それは言っていないはずだなあ。

*15 否定してないよね。上で該当だと言ってるのに。この辺りは腹落ちしていない様子。

*16 出たよ「保護と利活用のバランス」w。私はその言葉は絶対言わないはずなのだが。

*17 バランスとは絶対に言わないのだが、どうしても言いたいようだw。背景知識の常識圧がものすごいということだろう。